最近《乘风破浪的姐姐》第五季中,陈德容与王蓉的排练冲突引发了广泛讨论。表面上看,这是一次简单的团队协作问题,但深入分析后,我发现这其实折射出当代职场中普遍存在的代际沟通困境。

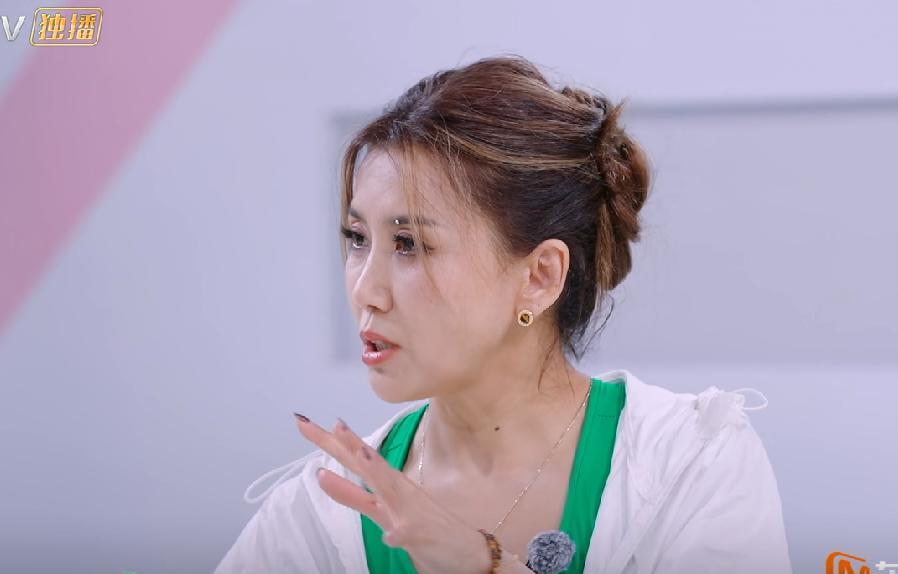

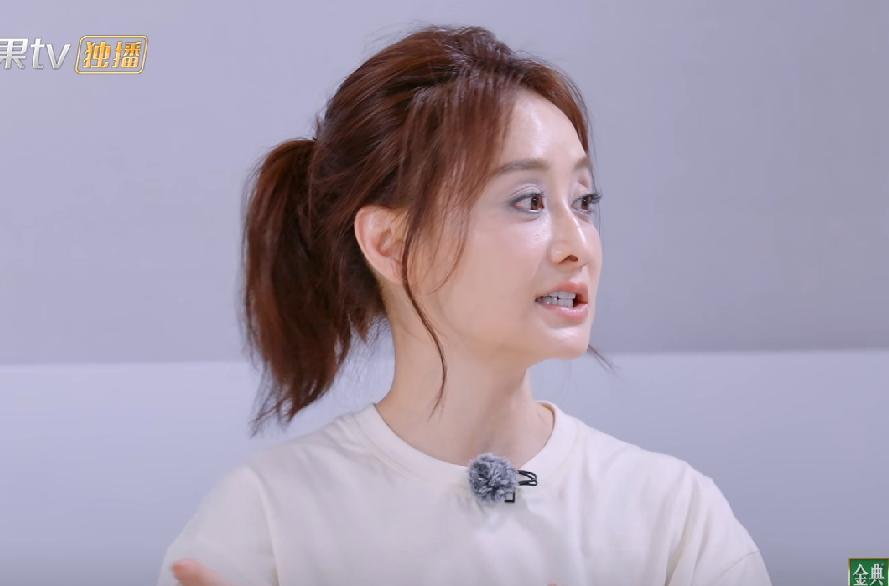

让我们还原一下当时的场景:50岁的演员陈德容与年轻歌手王蓉、黄英组队排练。陈德容作为演艺界前辈,却在这个唱跳舞台上成了"学习困难户"。王蓉提出的高效学习方案——先整体学习再分解练习——本是最合理的解决方案,却意外引爆了陈德容的情绪。

有趣的是,根据中国社科院最新发布的《2023职场代际关系研究报告》,类似冲突在35岁以上与90后员工的合作中发生率高达67%。报告指出,年长员工更注重"过程体验",而年轻员工则追求"结果效率",这种思维差异常常导致沟通障碍。

陈德容的突然爆发让很多观众感到困惑,但作为一名长期观察职场心理的研究者,我认为这绝非简单的"耍大牌"。她的反应实际上暴露了一个成功人士面对全新挑战时的心理防御机制。

心理学上有个概念叫"能力威胁效应",指的是当个体在某个领域的能力受到质疑时,会产生强烈的防御性反应。北京大学心理系2023年的一项研究发现,45岁以上的职场人士在面对新技术、新环境时,出现这种防御反应的概率是年轻人的2.3倍。

陈德容的情况正是如此。作为琼瑶剧时代的当红女星,她习惯了被尊重和迁就。但在唱跳领域,她突然变成了需要被照顾的"后进生"。黄英看似善意的"特殊照顾",实际上不断强化着她的"无能感",最终导致情绪崩溃。

这让我想起去年辅导过的一位企业高管案例。52岁的张总在传统销售领域战功赫赫,但在数字化转型中却频频与年轻团队发生冲突。他说:"我最受不了他们那种'这个很简单啊'的语气,好像我是白痴一样。"这与陈德容的处境何其相似。

在这场冲突中,黄英的角色特别值得玩味。她看似一直在为陈德容"代言",但这种善意的维护却成了冲突的催化剂。我称之为"善意陷阱"——当我们过度保护某个团队成员时,反而会加剧其孤立感。

2024年初,谷歌人力资源部门发布了一份名为《高效团队协作的七个禁忌》的报告,其中明确指出:"以'为你好'的名义替同事做决定,是破坏团队信任的最快方式。"数据显示,这种"善意代言"会导致被代言者的工作满意度下降41%。

在陈德容案例中,每当她准备接受王蓉的方案时,黄英就会跳出来说"姐姐需要老师带"、"我们要放慢速度"。这些看似体贴的话,实际上剥夺了陈德容自主决定的权利,让她感到被"特殊对待"的羞耻。

这让我联想到一个真实的职场案例。某IT公司为了让一位50岁的资深工程师适应新系统,专门安排90后员工"一对一辅导"。结果老工程师在第三周就提交了辞职信,理由是:"我受不了被当成小学生对待。"

观察这场冲突,我认为王蓉的处理方式堪称教科书级别。在情绪风暴中,她始终保持理性,专注于问题解决而非情绪对抗。这种"情绪脱钩"的能力,正是跨代际沟通的关键。

根据领英2023年全球职场技能报告,"代际沟通力"已成为最受雇主重视的十大软技能之一。报告建议采用"3C原则":Context(理解背景)、Choice(给予选择)、Celebration(庆祝进步)。

具体到陈德容的案例,更好的做法可能是:

1. 承认差异:"我们知道姐姐以前没接触过这种舞蹈,这很正常"

2. 提供选项:"您觉得是整体学完再练习,还是分段巩固更好?"

3. 小步激励:"刚才那个转身动作进步很大!"

哈佛商学院最近的一项研究发现,采用这种沟通方式的团队,其代际冲突发生率降低了58%,年长员工的学习效率提升了37%。

《浪姐》中的这场冲突给我们上了一堂生动的职场沟通课。在快速变化的时代,代际差异导致的摩擦在所难免。但如果我们能像王蓉那样保持理性,避免黄英式的"善意陷阱",同时给予陈德容们足够的尊重和适应空间,不同世代的职场人完全能够实现优势互补。

最后,我想问问各位读者:你们在工作中遇到过类似的代际冲突吗?是如何解决的?欢迎在评论区分享你的故事。毕竟,理解始于交流,而交流需要双方共同的努力。在这个意义上,无论是50岁的"老戏骨"还是20岁的"效率派",我们都还在学习的路上。