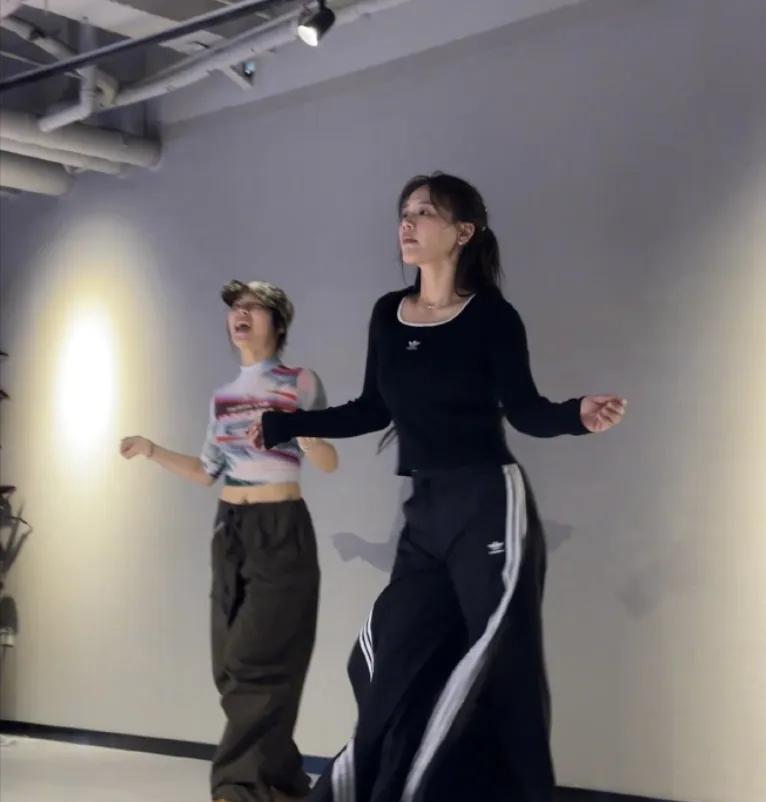

2023年夏末,马思纯的练舞室照片引发全网热议。照片里纤细的腰肢与清晰的下颌线,像一把锋利的美工刀,瞬间划破了互联网的平静。社交媒体上,"马思纯暴瘦"的词条以每秒三千次的点击量疯狂攀升,评论区里既有"姐姐杀疯了"的惊叹,也不乏"明星果然都是气球人"的嘲讽。这场狂欢背后,折射出整个东亚社会对女性身体的病态关注。

当我们放大观察这场舆论风暴,会发现一个令人心惊的悖论:十年前《左耳》时期的黎吧啦角色,让观众记住了马思纯用藿香正气水续命的极端减肥法;十年后在《第一炉香》中,她因药物导致的发胖又被群嘲成"女版鲁智深"。这看似矛盾的标准,实则指向同个深渊——女性身体从来不是属于自己的私域,而是全民参与的公共景观。

首尔大学2023年发布的《东亚女性身体规训研究》显示,中韩日三国女艺人平均每周收到4.2次关于体形的负面评价,这个数字是欧美同行的3.7倍。更值得警惕的是,这种身体审查正在向素人世界渗透。某短视频平台的数据显示,"A4腰挑战"相关视频播放量累计突破120亿次,而"反身材焦虑"话题的流量不足其1/50。

在横店影视城的某个凌晨三点,道具组曾目睹过这样的场景:马思纯蜷缩在监视器后的角落里,就着矿泉水吞下抗抑郁药。这个画面像部残酷的默片,撕开了光鲜表象下的真实伤口。那些被赞誉的"敬业减肥",实质是资本与流量合谋的现代酷刑。

当我们谈论演员的信念感时,是否想过这份信念需要用多少健康来兑换?2022年的体检报告显示,85%的30岁以下女艺人存在不同程度的营养不良,甲状腺功能异常者占比高达63%。这串冰冷数字背后,是无数个在跑步机上呕吐的深夜,是无数片被掰碎的水煮鸡胸肉,是无数张写着"今天只喝蔬果汁"的便利贴。

但吊诡的是,这种自毁式努力往往得不到应有的尊重。某知名导演在采访中直言:"观众既要女演员有少女感,又要她们能演出沧桑感,这就像要求玫瑰花既得娇艳欲滴又要带有荆棘的伤痕。"这种矛盾投射在马思纯身上尤为明显——当她为角色增重时被群嘲,为角色减重时又被质疑制造身材焦虑。

2023年金鸡奖颁奖典礼的镁光灯下,马思纯抚摸奖杯时说的那句"160斤的我值得被爱",不啻于投向娱乐圈的一枚深水炸弹。这句话的震撼力,不亚于贾玲在《你好,李焕英》片场喊出的"我值得被看见"。两位影后的隔空呼应,正在撕开规训社会的裂缝。

这种觉醒绝非偶然。心理学教授林清在《身体叙事》中指出:"当女性开始用'值得'替代'应该',就标志着主体意识的真正觉醒。"马思纯在《烟火人家》中的表演之所以动人,正是因为她不再扮演别人期待的"标准女性",而是展现真实生命的粗粝与力量。剧中那个在婚姻泥潭中挣扎的主妇,何尝不是她自身蜕变的镜像?

更值得玩味的是她与周冬雨的"神仙友谊"。这对金马双姝十年间经历全网唱衰,却始终保持着令人困惑的亲密。或许正如网友调侃的"难姐难妹同盟",在男性主导的影视江湖里,女性情谊本身就是种无声的反抗。她们不需要符合大众期待的"塑料姐妹花"剧本,而是在彼此眼中照见真实的倒影。

重构审美的可能性当某购物平台数据显示,"马思纯同款束腰"搜索量暴涨300%时,我们有必要警惕这场蜕变可能引发的二次伤害。真正的女性觉醒不该催生新的消费陷阱,而应指向更深层的价值重构。纽约大学最新研究证实,接触多元化身体形象的女性,抑郁指数比对照组低41%。这提示我们:审美解放本质是场认知革命。

在首尔某女子高中的实验性课程中,老师们不再教授卡路里计算,而是带学生参观美术馆里的人体雕塑展。这种教育尝试与马思纯的觉醒殊途同归——当我们将身体视作承载生命的容器而非待估价的商品,才能真正打破规训的锁链。正如那位美术教师所说:"我们要培养的不是标准身材,而是能欣赏多样美的眼睛。"

某时尚杂志大胆启用大码模特的封面尝试,在社交媒体引发两极讨论。但值得记录的是,这条微博下最高赞的评论写着:"原来不完美的身体也可以如此闪耀。"这种集体意识的松动,或许就是马思纯们用血肉之躯撞开的希望之门。

结语在马思纯最新分享的vlog里,有个容易被忽视的细节:她笑着展示手腕上的住院手环,说这是"生命给我的限量款手链"。这个瞬间,比任何精修图都更具力量感。当我们为女明星的腰围变化惊呼时,或许更该思考:为什么我们对女性身体的关注,永远多过她们眼中的星光?

这场始于体重秤的讨论,终将指向更本质的命题——在这个算法主导的时代,每个女性是否拥有定义自我价值的权利?马思纯从"马大壮"到影后的蜕变之路,或许能给所有困在身体焦虑中的女性某种启示:真正的自由,不在于体重秤上的数字浮动,而在于我们能否像对待最爱的艺术品那样,珍视自己独一无二的生命形态。

此刻,不妨问问自己:你上次真心赞美自己的身体,是什么时候?这个问题没有标准答案,但每个思考的瞬间,都是打破枷锁的开始。