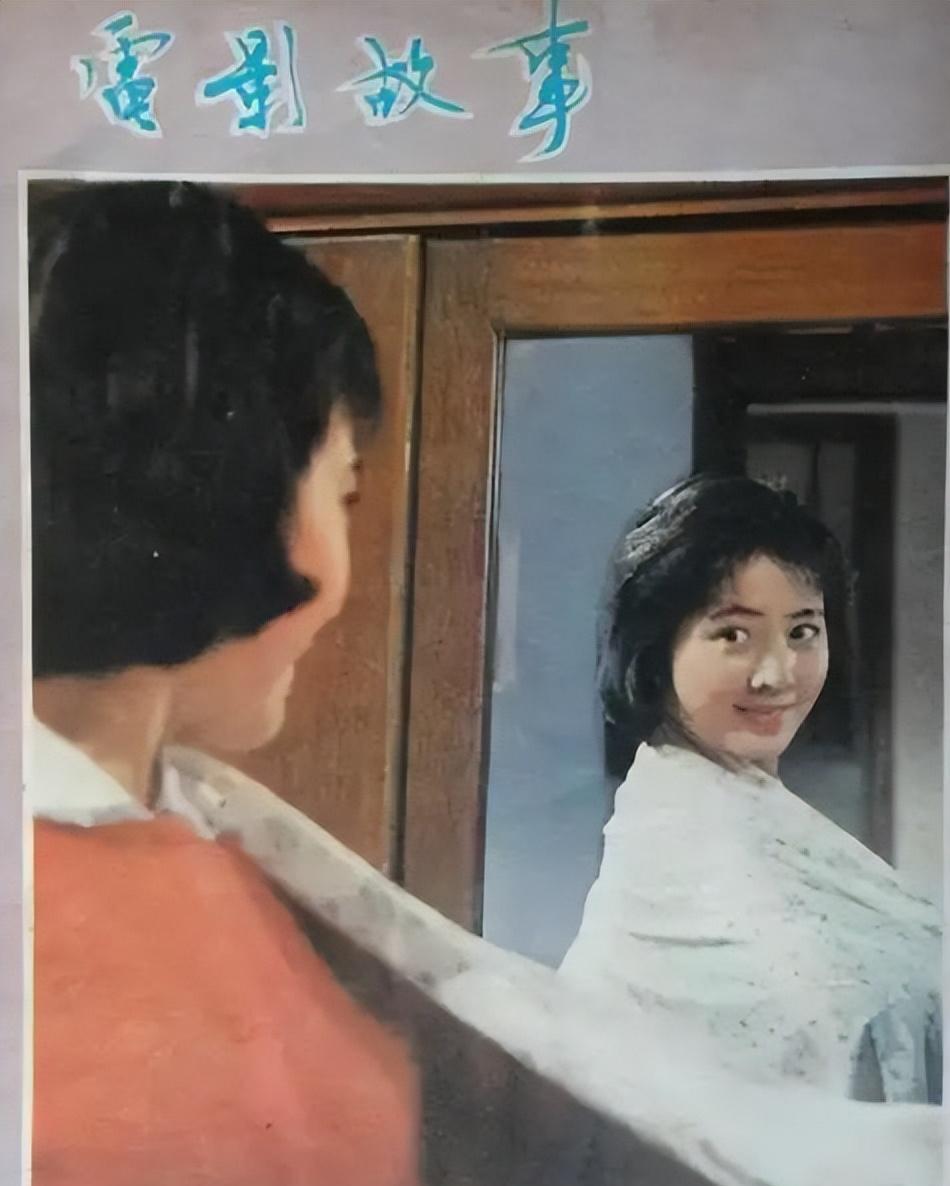

2023年某个月色朦胧的夜晚,南京大剧院的后台走廊里,几位年轻演员正在擦拭道具。他们轻声讨论着即将上演的新剧《车间往事》,突然有人指着海报上的黑白剧照问道:"这位前辈真的做过车工?"这张泛黄照片里的主人公,正是曾在《人民的名义》中惊艳观众的高英。

这个疑问恰恰揭示了当代年轻人难以想象的现实:在改革开放初期的文艺界,像高英这样从产业工人转型为表演艺术家的跨界者并非个案。根据中国戏剧家协会2023年发布的《改革开放四十五年戏剧人才发展报告》,1978-1985年间,全国专业院团中有13.7%的演员来自产业工人队伍,他们构成了那个特殊年代的"文艺新军"。

高英的人生轨迹就像一把打开时代记忆的钥匙。1979年,当这个普通车工扔掉工装换上戏服时,她或许没有想到,自己会成为观察中国社会变迁的独特样本。在南京港务管理处工作的五年间,她每天需要操作重达两吨的龙门吊车,这份经历意外培养了她对肢体语言的敏锐感知——多年后她在话剧《机械之舞》中独创的"工业芭蕾"表演体系,正是源自车间里金属碰撞的韵律记忆。

当我们在短视频平台刷到《人民的名义》经典片段时,常会惊叹于"吴法官"那浑然天成的母亲形象。但鲜少有人知道,这位老戏骨为三分钟的戏份准备了整整三个笔记本的表演笔记。2022年南京艺术学院公开的"高英表演手稿"中,赫然记录着她对"母亲的手部动作"长达七页的观察笔记:从织毛衣时小拇指的蜷曲角度,到端茶杯时食指与杯柄的接触面积,这些细节构成了她塑造角色的"生物密码"。

这种近乎偏执的钻研精神,在高英的职业生涯中形成独特的"双螺旋结构":一边是斯坦尼斯拉夫斯基体系的严谨训练,一边是车间生活赋予的市井智慧。在话剧《市井人生》的排练现场,她曾指导年轻演员:"别把菜市场大妈演成莎士比亚剧里的贵妇,记住她们数零钱时大拇指的力度和眼神的聚焦点。"

这种将生活细节转化为艺术表达的"解码能力",使她的表演具有穿越时代的感染力。2023年上海国际电影节期间,当4K修复版《她俩和他俩》重新上映时,90后观众在弹幕中惊叹:"这确定不是AI换脸?完全看不出是同一人演的!"这种跨越四十年的共鸣,恰恰印证了真实人性的永恒魅力。

在江苏省话剧院的档案室里,保存着一份特殊的"传帮带"协议。这是高英在2008年与青年演员庄嘉敏签订的师徒契约,条款中除了常规的教学内容,还有"每月至少观察十位市井人物"的特别约定。这种将生活观察纳入演员培养体系的做法,如今已写入中央戏剧学院新版教学大纲。

高英的戏剧教育理念充满前瞻性。早在智能手机尚未普及的2005年,她就要求学员用DV记录市井百态,这种训练方式如今已成为各大影视院校的"观察课"标配。更令人称道的是,她将传统戏曲的"手眼身法步"与西方体验派表演理论融合,创造出独特的"中式体验派"训练法。

这种创新在数字时代展现出惊人生命力。2023年,南京某社区剧团运用高英的"生活观察法",通过短视频平台推出的《菜场莎士比亚》系列短剧,累计播放量突破2亿次。年轻演员们感慨:"高老师教我们观察卖菜大妈,没想到在直播间里这些经验全用上了。"

在高英逝世周年之际,她的表演数据资料库在南京艺术学院正式上线。这个运用AI技术构建的"数字演员"系统,不仅能还原她经典角色的微表情,还能模拟不同年龄段的声线变化。技术团队负责人透露:"我们分析了高英老师1200小时的影像资料,发现她的眼神转换有37种模式,这是AI难以复制的艺术灵魂。"

这种科技与艺术的碰撞引发热议。有老戏骨担忧"数字替身"会冲淡表演艺术的人性温度,但更多年轻从业者认为这是传统艺术的"破圈"机遇。正如高英在生前最后一次访谈中所说:"演员的肉体终会老去,但角色的灵魂应该找到新的载体。"

在秦淮河畔的某个实验剧场,观众正通过VR设备"穿越"到1980年的电影片场,与数字化的"年轻高英"对戏。这种沉浸式戏剧体验,或许正是老艺术家未曾设想的"艺术永生"方式。当科技的光芒照进传统艺术的殿堂,我们突然发现:那些在车间里打磨过的生命,终将在数字时代焕发新的光彩。

回望高英的人生轨迹,从车间吊车操作台到话剧舞台,从银幕光影到数字云端,她始终在打破有形与无形的界限。这种"破圈"精神在当下显得尤为珍贵——当ChatGPT能写出剧本、AI能生成影片时,什么才是表演艺术不可替代的核心?

或许答案就藏在南京某社区活动中心的钢琴旁。那里保留着高英指导合唱团时用的旧谱架,架子上斑驳的划痕记录着她对每个音符的苛求。这些肉眼难辨的细节提醒我们:在算法统治的时代,那些需要十年磨一剑的艺术匠心,那些源自真实生活的温度,才是人类文明最珍贵的"非遗"。

当我们刷着手机里的短视频,是否还记得观察生活的基本功?当我们在虚拟世界畅游时,是否还保有触摸真实的渴望?高英留下的不是标准答案,而是一面镜子,照见每个时代文艺工作者必须面对的永恒命题。