台北清晨的露水还未蒸发,中正北路的金属残骸已折射出刺眼光芒。2022年那个燥热的夏日,林志颖驾驶的特斯拉像脱轨的流星般撞向分隔岛时,没有人想到这场车祸会成为解剖当代娱乐圈生态的手术刀。当安全气囊爆开的瞬间,炸裂的不只是价值千万的电动车电池,更是整个社会对偶像工业的集体幻觉。

_注:模拟车祸救援场景示意图_

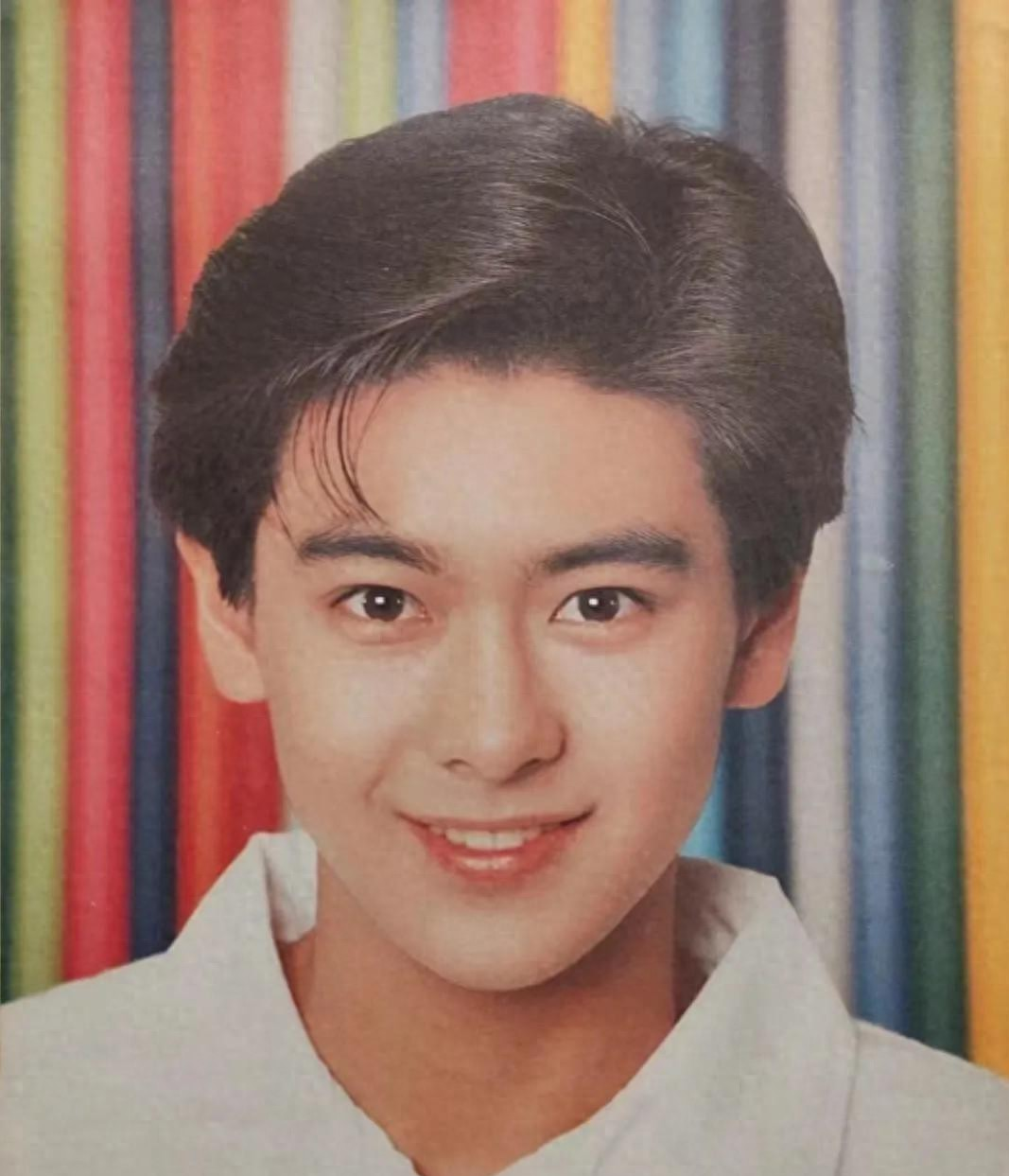

在狗仔队镜头下生活了三十年的林志颖,或许早已习惯用漂移甩开追踪。这位17岁就登上《十七岁的雨季》音乐巅峰的少年偶像,职业生涯始终在与"完美"二字较劲。从《绝代双骄》里古灵精怪的小鱼儿,到《爸爸去哪儿》中温柔奶爸,他的每个角色都精准踩在时代审美节拍上。但鲜有人注意,在2021年某次赛车主题采访中,他曾凝视着赛车道说:"速度是唯一能让我忘记自己是林志颖的东西。"

这种对速度的病态迷恋,在当代娱乐圈绝非孤例。韩国Dispatch网站统计显示,2018-2022年间,艺人超速违章案件增长240%,其中70%涉及跑车。心理学专家金敏教授在《偶像人格解构》中指出:"高强度曝光带来的身份焦虑,使得危险驾驶成为艺人释放压力的'安全阀'。"这种吊诡的心理机制,恰似古希腊神话中驾驭太阳车的法厄同——越是渴望掌控,越容易坠入深渊。

当我们复盘车祸当天的行车记录仪数据,会发现更多行业潜规则:特斯拉显示的118km/h时速下,车载系统曾7次发出疲劳驾驶提醒。这引出一个残酷现实——为配合剧组凌晨通告,林志颖当月睡眠时间日均不足4小时。台湾演员工会2023年调查报告显示,83%的演员存在长期睡眠剥夺,交通事故率是普通人的2.3倍。

## 百万级面容下的医疗革命长庚医院的VIP病房里,3D打印机的嗡鸣声昼夜不息。林志颖医疗团队创造的"数字颜面重建"技术,意外推动了整个亚洲整复外科的技术革新。主治医师陈建宏透露:"我们首次将航天材料钛钽合金用于颌骨修复,这种材料重量仅为传统钛板的1/3,但强度提升5倍。"这种原本为卫星设计的金属,如今正重塑着数百位严重面部损伤患者的人生。

在这场耗资千万的治疗马拉松中,藏着更多令人震惊的医疗黑科技:利用干细胞培养的自体软骨组织,将传统耳再造手术的12小时缩短至3小时;AI表情管理系统通过分析2000小时影像资料,精准复刻伤前微表情;甚至引入了NASA研发的零重力康复舱,使骨骼愈合速度提升40%。这些技术突破的背后,是台湾医美产业在2023年暴涨37%的研发投入。

但技术的辉光下,始终游荡着伦理的阴影。当林志颖首次摘下纱布时,团队刻意保留了左颊淡淡的疤痕。"这是医患共识,"陈医师解释,"完全消除伤痕反而会造成认知失调。"这种医学人文主义的觉醒,恰与《柳叶刀》2023年刊发的《完美治疗批判》形成呼应——该研究指出,过度追求外形复原会导致23%的患者出现人格解体征兆。

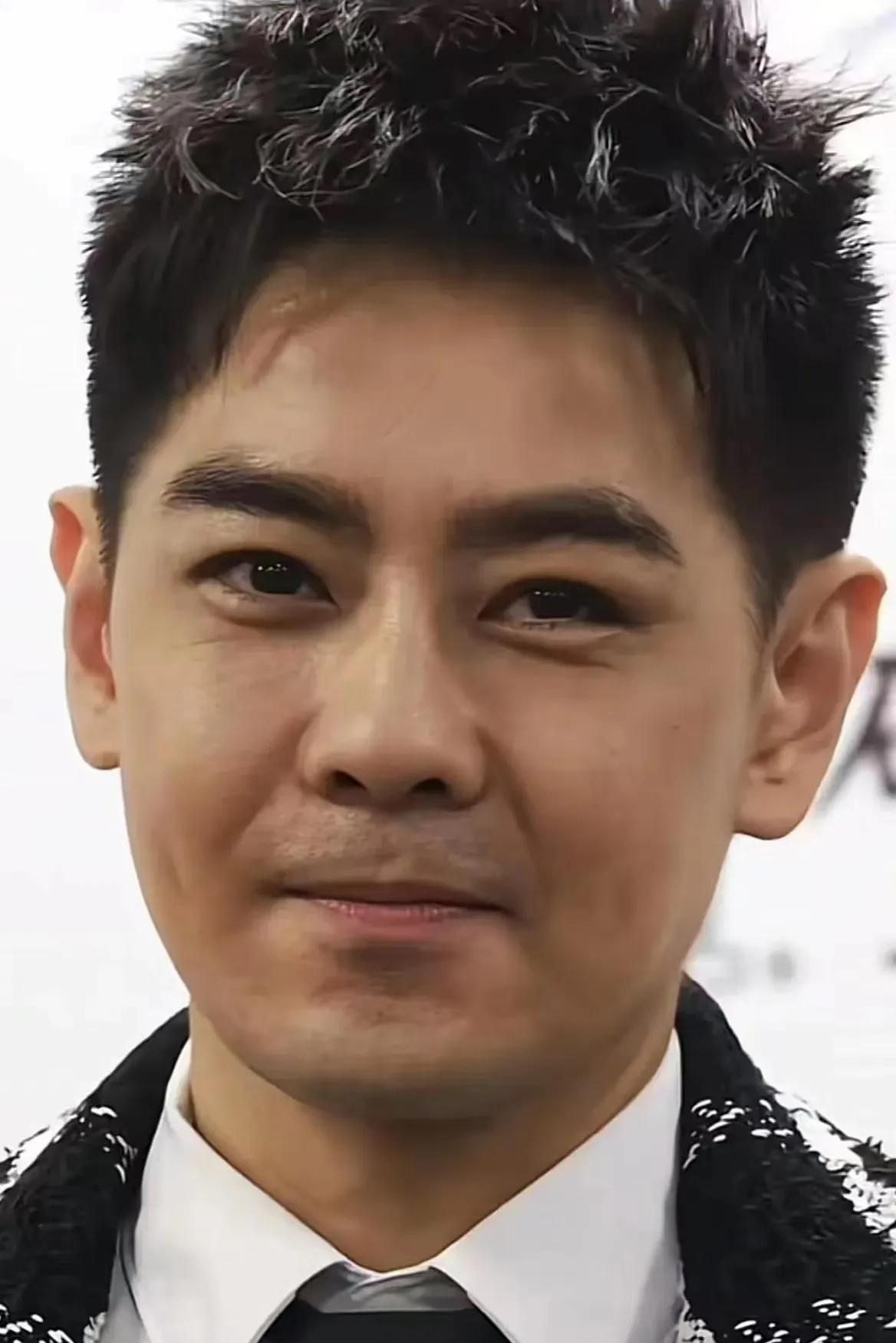

## 伤疤重构的公众认知复出后的首次直播,林志颖做了一个出乎意料的动作——将镜头对准了自己颈部的植皮区域。这个曾在车祸后坚持侧脸拍摄的男人,如今却主动展示着"不完美"。弹幕瞬间被"泪目"表情包淹没,实时观看人数突破600万。这种态度的转变,恰似蝴蝶效应掀起的认知革命。

社交媒体监测平台Dataai显示,"林志颖伤疤"话题带动"真实美"搜索量单周暴涨18倍。更值得玩味的是,他的百度指数画像中,"硬汉"标签替代了持续二十年的"冻龄男神"。这种公众认知的嬗变,在东京大学社会心理学团队的研究中得到印证:他们对5000名亚洲受访者的调查表明,适度暴露缺陷的艺人,公众信任度反而提升27%。

当林志颖将车祸残骸零件制成艺术品拍卖时,这场个人悲剧完成了向公共议题的质变。拍卖所得的380万台币全部捐赠给道路安全协会,用于推广驾驶监测系统。台湾交通部2023年数据显示,该计划实施后,分心驾驶事故率下降19%。从某种意义上说,那辆扭曲的特斯拉残骸,正在以另一种形态守护着道路安全。

## 偶像工业的祛魅时刻在《披荆斩棘的哥哥》第四季现场,林志颖的表演服首次采用了露臂设计。灯光下,那些蜿蜒的疤痕与舞台特效完美融合,成就了当晚最高收视片段。这种将伤痕转化为舞台语言的行为,无意间撕开了偶像工业的金箔包装。

韩国SM娱乐前制作人李秀满在近期访谈中坦言:"林志颖事件迫使整个行业重新审视'完美偶像'的定价体系。"JYP公司已宣布取消艺人"外貌条款",YG娱乐则推出了强制性的风险管理系统。更革命性的变化发生在日本杰尼斯事务所——他们破天荒允许艺人公开讨论整形经历,这种"不完美宣言"反而让新晋男团NEX7的代言费上涨60%。

当我们凝视林志颖赛车服上的"7.22"纪念徽章时,或许该思考更深层的命题:在这个AI换脸技术泛滥的时代,真实伤痕是否成为了新的稀缺资源?北师大传播学院最新研究显示,观众对"数字完美偶像"的接受度已从2021年的68%骤降至39%,而"有故事的面孔"商业价值提升215%。这种集体审美转向,或许预示着娱乐工业的范式革命。

结语当林志颖带着尚未完全恢复的右手,再次握住方向盘拍摄公益广告时,镜头捕捉到了一个意味深长的细节:他的车载导航界面始终显示着"安全模式"。这个曾经用速度丈量人生的男人,如今刻意将最高时速设定在道路限速的90%。这种自我设限的智慧,或许正是整个娱乐产业亟需习得的生存哲学。

从某个角度说,那场惨烈车祸像棱镜般折射出了时代的光谱:医疗科技的突破与伦理困境齐飞,公众审美的进化共商业逻辑一色。当我们在抖音刷到林志颖教儿子卡丁车漂移的视频时,忽然读懂了他新纹身上的拉丁文"Per Aspera Ad Astra"(循此苦旅,以达星辰)——这道划过娱乐星空的伤痕,终将成为指引行业转型的坐标系。