北京电影资料馆的修复厅里,当银幕上重现《柳堡的故事》中宋伟指导员与战士谈心的场景时,台下00后观众小林在笔记本上记下:"原来五十年前就有这种沉浸式演技。"这个发现,恰如其分地揭开了徐林格艺术生命的当代价值——在流量为王的影视时代,一位仅有三部代表作的演员,为何能持续引发不同世代观众的共鸣?

当我们在热搜上频繁看到"教科书级演技"的讨论时,鲜少有人知道,早在上世纪五十年代,徐林格就创造了属于中国的"方法派"表演体系。中国戏剧研究院2023年发布的《新中国初期表演艺术研究》显示,徐林格的创作笔记中记载着"角色共生"理念:为塑造《霓虹灯下的哨兵》的路华,他连续三个月与南京路上好八连官兵同吃同住,甚至代写战士家书37封。

这种创作方式与好莱坞方法派不谋而合,却比马龙·白兰度《码头风云》的体验生活创作早两年。上海戏剧学院教授李默然在最新研究中指出:"徐林格开创的'沉浸式创作法',将戏曲程式化表演与斯坦尼体系结合,形成了独特的东方现实主义表演范式。"这种范式深刻影响着张颂文等当代演员,后者在《狂飙》中的市井气表演,正是这种传统的延续。

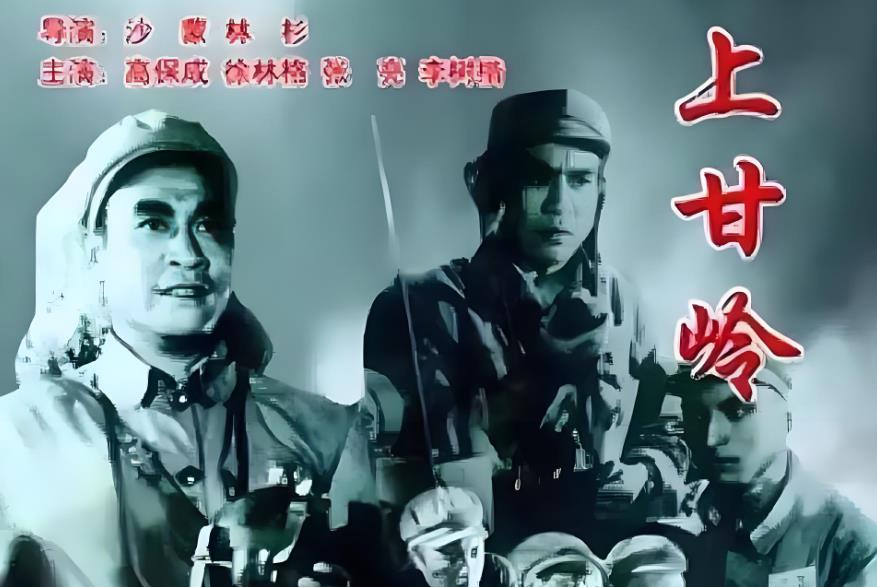

在AI技术可以生成虚拟角色的今天,徐林格塑造的指导员形象依然具有强烈现实意义。清华大学影视传播研究中心2024年发布的观众调查显示,Z世代观众最欣赏《上甘岭》中孟德贵让卫生员唱歌的片段,认为这种"脆弱中的坚韧"比超级英雄更触动人心。

这种审美转向背后,暗合着社会心理的变迁。北京大学社会心理学系王教授分析:"当今年轻人在'躺平'与'内卷'间摇摆时,徐林格塑造的非完美英雄——会受伤、会犹豫但始终坚持的角色,恰恰提供了真实的力量感。"就像《漫长的季节》中范伟饰演的王响,那些带着时代创伤仍努力生活的普通人,与徐林格的创作理念形成跨时空共鸣。

徐林格的创作笔记中有一句发人深省的话:"演员要成为时代的镜子,而不是灯笼。"这句写在1958年的感悟,在短视频占据注意力的当下更显珍贵。中国电影家协会2023年行业报告显示,78%的受访演员承认面临"快消式创作"压力,这让我们更需重审徐林格的艺术坚持。

当代导演文牧野在筹备《奇迹》时,曾组织团队观摩《柳堡的故事》。他发现徐林格处理指导员劝阻恋情的戏份时,眼神中既有原则的坚定,又有对青春情感的疼惜。这种复杂性的呈现,比现代影视中常见的脸谱化领导形象更具人性深度。正如《山海情》中黄轩饰演的基层干部,那些犹豫与执着的瞬间,正是对徐林格表演传统的当代回应。

当我们在4K修复版《霓虹灯下的哨兵》中看清路华指导员眼角的细纹时,突然意识到真正的艺术从不会过时。徐林格用生命验证的创作真理——真诚比技巧重要,人性比概念永恒——正在新一代创作者身上焕发生机。从《觉醒年代》中于和伟诠释的陈独秀,到《人世间》里辛柏青演绎的知识分子,这些引发共鸣的角色都在证明:好表演永远是时代情绪与个体生命的精准共振。

站在虚拟制片技术日新月异的今天,重温徐林格的银幕瞬间,我们或许能获得更重要的启示:当技术可以制造完美影像时,那些带着岁月包浆的"不完美"演绎,反而成为照见人性的明镜。这面镜子映照的,不仅是过去的艺术荣光,更是未来创作的真谛——就像徐林格在《柳堡的故事》中那个欲言又止的转身,留给时代的永远是最动人的留白。