台北街头瓢泼大雨中,浑身湿透的中年男子跌跌撞撞行走,十米外举着手机的围观者将镜头推至特写。这个颇具王家卫电影质感的画面,在2024年3月冲上微博热搜榜首时,评论区却充斥着"奥斯卡欠他小金人"的嘲讽。汪小菲用行为艺术般的悼亡表演,无意间揭开了移动互联网时代最荒诞的景观——私人情感正在异化为公共表演,而每个举着手机的看客都成了这场大型真人秀的联合导演。

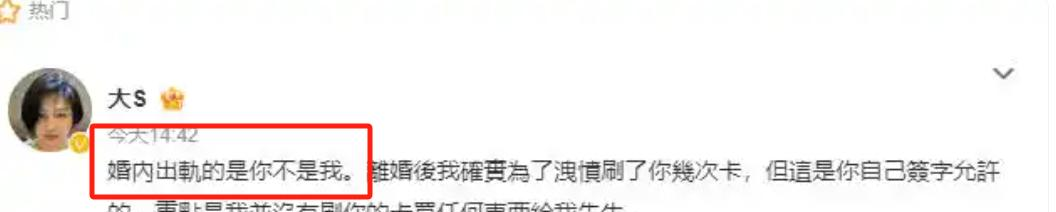

当汪小菲在机场双手合十请求记者"多说说大S好话"时,这个矛盾场景完美复刻了社会学家戈夫曼的"拟剧理论"。后台的婚姻破碎与前台的深情人设形成诡异共生,像极了直播时代的网红在镜头前后的分裂状态。值得玩味的是,根据字节跳动2023年《短视频用户行为报告》,78%的受访者承认会刻意营造社交平台形象,这种全民表演化趋势正在消解真实与虚构的边界。

娱乐圈的"戏精"现象绝非孤例。某顶流歌手在分手声明中嵌入品牌广告,某女演员在离婚调解现场直播带货,这些荒诞剧情不断刷新公众认知下限。斯坦福大学传播学院最新研究显示,社交媒体时代明星的公众形象维护成本较十年前增长300%,而真实人格占比却下降至42%。当流量成为硬通货,情感表达难免沦为精心设计的表演脚本。

"当代陈世美"的标签背后,是全民参与的道德审判狂欢。网友们在#汪小菲再婚#话题下激烈交锋,有人逐帧分析机场视频微表情,有人化身福尔摩斯考证时间线,更有甚者将婚礼请柬设计图做成梗图传播。这种集体窥私行为,在剑桥大学2024年《数字伦理白皮书》中被定义为"云端猎巫运动"——现代人通过围观、评判他人私生活来获得道德优越感。

值得警惕的是,算法正在加剧这种扭曲的互动模式。某头部社交平台内部数据显示,带有"出轨""离婚"标签的内容点击率是普通帖文的5.7倍,用户停留时长增加210%。当平台用推荐算法不断投喂情感八卦,公众在不知不觉中培养出对他人隐私的病态饥渴。这种恶性循环,使得每个普通人的情感困境都可能成为下一场舆论风暴的中心。

在汪小菲事件中,最具启示性的或许是具俊晔的声明。这位现任丈夫没有加入舆论混战,而是冷静指出"过度关注会伤害生者"。这种克制态度,与韩国娱乐圈近年兴起的"谨慎报道守则"不谋而合。首尔大学传媒研究所发现,实施明星隐私保护条款后,艺人心理问题就诊率下降37%,公众对娱乐新闻的信任度反而提升28%。

或许我们应该重新思考公众人物的评价维度。当某科技巨头CEO离婚消息曝出时,华尔街日报罕见地没有追踪情感细节,而是聚焦公司股权变动对行业的影响。这种专业主义视角,为娱乐新闻报道提供了新范式。毕竟,用企业管理思维看待明星婚恋,远比道德批判更有现实意义——毕竟汪小菲旗下餐饮品牌股价在其情感风波期间波动幅度高达43%,直接影响着数千员工的生计。

当我们在屏幕前为"当代陈世美"的帽子争论不休时,或许更该反思:为何明星离婚能占据三天热搜,而某省洪灾报道却无人问津?据清华大学新闻学院监测,2023年娱乐类话题占据公共讨论热度的68%,较五年前翻了两番。这种注意力分配失衡,正在掏空公共讨论的实质内容。

下次再遇到情感八卦时,不妨先问自己三个问题:这些信息对我认知世界有何帮助?我的参与是否会助长不良风气?有没有更值得关注的事件被忽视了?正如传播学者麦克卢汉所言"媒介即信息",我们选择关注的内容,正在悄悄重塑整个时代的思维模式。在全民吃瓜的狂欢中保持清醒,或许才是对抗娱乐至死的最好武器。