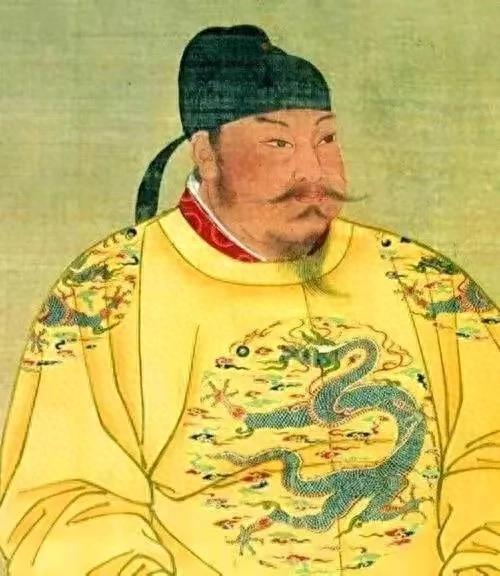

一、唐太宗李世民

李世民(599年—649年),唐朝第二位皇帝,庙号唐太宗,在位23年。他生于武功(今陕西武功),少年从军,曾往雁门关解救隋炀帝,并在唐朝的建立与统一过程中立下赫赫战功。武德九年(626年),李世民发动“玄武门之变”,杀死了自己的兄长太子李建成和四弟齐王李元吉及其诸子,随后被立为太子。唐高祖李渊退位后,李世民即位,改元贞观。他在位期间,积极听取群臣意见,对内以文治天下,虚心纳谏,厉行节约,劝课农桑,使百姓能够休养生息,国泰民安。

开创贞观之治:吸取隋亡教训,以民为本,轻徭薄赋,与民休息,使社会安定,经济发展,出现“海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿”的繁荣景象。完善三省六部制:明确中央机构职权及决策程序,门下省审核诏令,尚书省执行,中书省草拟诏令,各部门相互制约、分工明确,提高行政效率,减少决策失误。善于纳谏与用人:鼓励臣下直言进谏,广开言路,虚心纳言,如魏征等贤臣得以发挥才能;重视选拔人才,完善科举制,扩大选才范围,使各阶层有识之士能为国家效力。 修订律法:命长孙无忌、房玄龄等修订《武德律》,颁布《贞观律》,律法宽松,减少死刑,量刑谨慎,维护法律稳定与公正。

推行均田制:继续推行唐高祖时期的均田制,规定18岁到59岁男子每人授田100亩,一定程度上抑制土地兼并,保障农民耕地,促进小农经济恢复发展。实行租庸调制:基于均田制推行此制度,农民按丁口交固定赋税,可纳钱代役,让农民有更多时间从事生产,改善生活状况,推动社会生产力发展。重视水利与农业:设立专门官员负责水利,重视水利建设;常派使者考察地方官吏,鼓励农业生产,还在法律中规定限制征调农民服劳役时间,保证农业生产正常进行。

重视文化典籍收集:下令收集全国书籍并典藏,所藏书目数量多、质量高,保护了中华文化传承。鼓励文化创作:本人爱好文学书法,鼓励文人创作,赞助文化活动,使唐朝诗歌、书法、绘画等文化艺术领域人才辈出,达到新高度。尊崇儒学:推崇儒家思想,以儒学为正统,在全国大力推广,设立国子监等教育机构,培养大批人才,传播儒家文化,促进文化教育发展。

统一中原:唐朝建立后,先后率兵平定薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等割据势力,为唐朝统一全国奠定基础。稳定边疆:贞观三年派李靖等人征讨东突厥,次年灭东突厥,解除北方威胁;还平定吐谷浑、高昌、焉耆、龟兹、薛延陀等,巩固了边疆地区。 获“天可汗”尊称:因军事威望与对各民族的开明政策,被西北各族尊为“天可汗”,使唐朝声威远播,加强了中原与周边民族交流融合。

二、秦始皇嬴政

嬴政(公元前259年—公元前210年),即秦始皇,姓嬴,名政,是中国历史上第一位完成全国统一的皇帝,也是秦朝的开国君主。他于公元前247年即位为秦王,并在公元前221年灭六国,结束了战国时代,为中国成为一个统一的,多民族国家奠定了基石,建立了中国历史上第一个中央集权的统一国家,自称「始皇帝」。

嬴政在位初期便开始着手政治体制的改革工作。他推行了严格的法律制度——“法家学说”成为国家主导思想;同时废除了原有的诸侯国制,将全国划分为36郡并设置相应的官员管理体系以确保对地方的严密控制。。重用李斯、王翦等人,自前230年至前221年,先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了统一中国大业,建立起一个中央集权的统一的多民族国家,为后世历代王朝的政治制度建设提供了,重要的借鉴和蓝本,影响深远。

秦王扫六合,虎视何雄哉!”结束了当时中国战国诸侯的纷争,四分五裂的状态,建立起中国第一个统一的大帝国。“百代实行秦政治。 秦始皇建立了比较完善的封建王朝政治制度,为以后两千年的中国封建体制打下了基础。 北伐匈奴,南抚百越,秦始皇划定了中国的版图,巩固了中国的边疆,初步奠定了中国的规模和疆域。“尔曹身与名俱裂,不废江河万古流。”秦始皇所创下的历史功绩是不可磨灭的。

车同轨,书同文。”秦始皇统一了中国混乱的文字、货币、度量衡及交通体制,为中国经济、文化、交通的发展铺平了道路。兴修灵渠,修万里长城,秦始皇在中国建筑史上也留下了辉煌业绩。

地方政治体系上,秦始皇开创了郡县制。这种制度的出现打破了贵族政治,使得中央集权制度得以实现,从而加强了中央政府的权力和控制力,此外,郡县制还对中国历史上的政治、经济和文化发展产生了重要影响。这种制度的出现,使得不同地区之间的联系和交流变得更加密切,从而促进了经济的发展和文化的交流,进一步推动了中国历史的发展。

很多人认为秦始皇生性残暴、嗜杀成性。但实际上,秦始皇在统一六国过程中虽有战争杀戮,事实上,秦始皇统一后在政治、经济、文化等方面推行了一系列重大改革举措,如建立中央集权制度、统一度量衡和文字等,对中国历史发展产生了深远影响。

三、隋炀帝杨广

隋炀帝杨广(568~618),一名英,乳名阿摐。是隋文帝杨坚和文献皇后独孤伽罗的嫡次子,也是隋朝第二任帝王。他天资聪颖,容貌英俊,文采飞扬。而且21岁那年(589)参加了平定南陈之战,完成隋朝大一统,在公元600年被册立为皇太子。仁寿四年(604)继位,继位后做出很多改革:

开设科举,实行教化:在魏晋南北朝实行的九品中正制,一方面加强了选官制度,在杜绝朋党,破除门阀有一定的作用。但魏晋之交评定品级时偏袒士族,背离了“不计门第”的初衷。从265年西晋建立的三百年内,门阀士族垄断政权。九品中正制出现混乱。

于是隋炀帝在大业元年(605)开始科举制度,打开了底层学子向上层社会涌动的大门,鼓励众多寒门学子通过科举考试来实现命运转变,进而为国出力。与此同时全国各地书院应运而生,科举制度顺应了文明教化进程。而且也大大调动了民间学习的风气。真正映照了“家无读书子,官从何处来?”的谚语。

建立义仓稳定民心:炀帝大业五年(609),中国人口已达到890万,随着人口的增多,物资也得到了丰富,长期在都城长安居住的胡人就有十多万,为避免极端天气带来的粮荒,将隋文帝初建的各大枢纽城市建立义仓制度推广到全国州县直至乡镇,根据家庭收入的多寡进行征收,荒年则按照民众需求发放。这一惠民政策缓解了荒年民众被迫逃亡的窘境,使得粮食效益得到充分利用,开创国家力量开展社会福利制度的先河。

修大运河,疏通沟渠:魏晋南北朝时期的大动荡导致中原地区人口凋零,南方相对稳定的环境吸引北方人大举南迁,同时带来了先进的农耕技术,经过隋初20多年的发展,南方经济基础超过北方,为了漕运通畅,隋炀帝征用百万民工,修建了北起涿郡,南至余杭的大运河,绵延千里,方便了物资流通,缩小了南北方经济发展的差距,为后世工商业发展起到不可磨灭的作用。

四、汉武帝刘彻

汉武帝刘彻(前156年-前87年3月29日),西汉第七位皇帝(前141—前87年在位),杰出的政治家、战略家、文学家。刘彻继位后,由窦太后掌政。直到窦太后去世后,汉武帝才独揽大权。

加强中央集权:推行“推恩令”,允许诸侯将封地分给子弟,使诸侯国越分越小,无力对抗中央。还设立中朝,任用亲信参与决策,削弱丞相权力,加强了皇权。完善监察制度:将全国划分为十三州部,每州设刺史一人,负责监察地方官员和强宗豪右,加强了对地方的控制和监督。 建立年号制度:汉武帝是中国历史上第一位使用年号的皇帝,他首创年号纪年法,如建元、元光等,对后世的纪年方式产生了重要影响。

改革币制:将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,规范了货币制度,稳定了金融秩序,有利于经济的发展和国家的统一。盐铁专卖:实行盐铁官营政策,由国家垄断盐铁的生产和销售,增加了国家财政收入,抑制了地方豪强势力。 均输平准:推行均输法和平准法,均输法是统一征收、运输货物,平准法是平抑物价,这两项措施有效调控了市场,稳定了物价,打击了富商大贾的囤积居奇行为。

罢黜百家,独尊儒术:接受董仲舒的建议,确立儒家思想的正统地位,设立太学,以儒家经典为教材,培养统治人才,使儒家思想成为中国封建社会的主流思想,影响深远。 重视文化建设:组织专人收集、整理和编撰古籍,促进了文化的传承和发展。司马迁的《史记》也在这一时期得以创作完成。

抗击匈奴:派卫青、霍去病等将领多次出击匈奴,取得了河南之战、漠北之战等重大胜利,解除了匈奴对汉朝的威胁,拓展了汉朝的疆域,保障了北方边境的安全。开拓疆土:在东北,征服卫氏朝鲜,设立乐浪等四郡;在南方,平定南越国,将岭南地区纳入汉朝版图;在西南,加强对西南夷的统治,设置郡县。

派遣张骞出使西域:打通了丝绸之路,促进了汉朝与西域各国的经济文化交流,使中原地区与西域之间的贸易往来日益频繁,丰富了中原人民的物质文化生活。加强对外交流:通过丝绸之路,汉朝与中亚、西亚、欧洲的一些国家和地区建立了联系,扩大了汉朝的国际影响力,使汉朝成为当时世界上的强国之一。

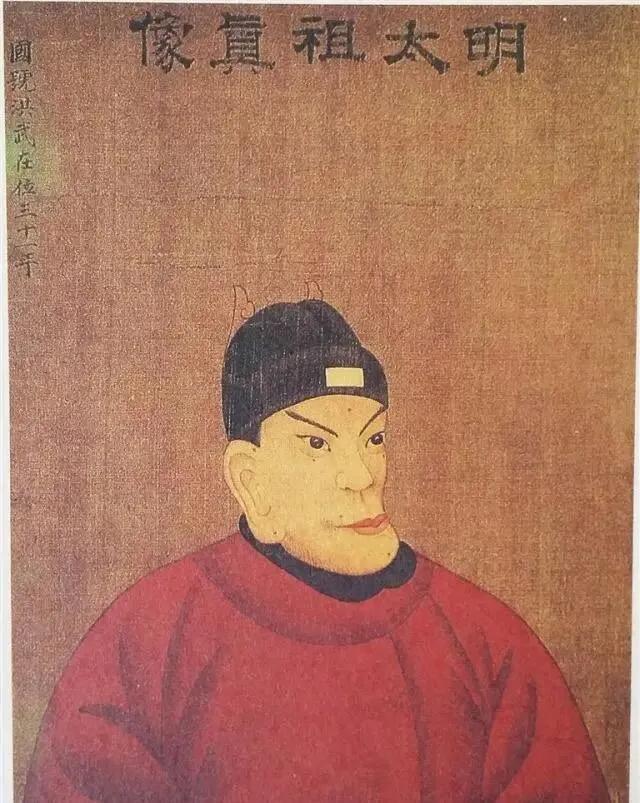

五、明太祖朱元璋

朱元璋,原名朱重八,1328年出生于安徽凤阳一个贫苦农民家庭。他是明朝的开国皇帝,庙号明太祖,年号洪武,是中国历史上少数由农民起义成功建立王朝的统治者之一。

推翻元朝统治,结束了元末的混乱局面,建立了统一的大明王朝。废除丞相制度和中书省,权分六部,直接对皇帝负责;设立五军都督府,与兵部相互制衡;推行三司制度,承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司分别掌管行政、司法、军事,加强了对地方的控制。严惩贪污腐败,制定了严格的法律和刑罚,对贪官污吏绝不姑息,如“空印案”“郭桓案”等,使明初吏治较为清明。

恢复农业生产:推行休养生息政策,鼓励垦荒,下令农民归耕,承认开垦的土地归农民所有;兴修水利,在全国范围内修建了大量的水利工程,促进了农业的发展。改革赋役制度:编制赋役黄册和鱼鳞图册,以黄册登记人口,以鱼鳞图册登记土地,使赋役征收有了依据,同时也抑制了土地兼并。发展商业贸易:在一些重要城市设立市场,鼓励商业发展;还实行“开中”制,即商人输粮于边,换取盐引,促进了边疆地区的经济发展和物资流通。

重视教育:在全国设立府、州、县学,培养人才;在中央设立国子监,为国家培养高级官员和学术人才。规范科举制度:确定了八股取士的制度,规定了科举考试的内容和形式,使科举制度更加规范化和标准化,为国家选拔了大量的人才。文化传承与整理:组织编撰《元史》等典籍,对历史文化的传承起到了一定的作用。

北伐中原:派徐达、常遇春等将领北伐,攻占大都,结束了元朝在全国的统治,收复了燕云十六州,使中原地区免受北方游牧民族的威胁, 稳定边疆:多次派兵北征蒙古,打击元朝残余势力;在东北设立奴儿干都司,在西北设立哈密卫等机构,加强了对边疆地区的管理和控制。

民族平等政策:强调“华夷一家”,对各民族采取相对平等的政策,只要服从明朝统治,都能得到一视同仁的对待,促进了民族融合和团结。 促进交流与发展:通过设立茶马司等机构,加强了与少数民族地区的经济文化交流,推动了少数民族地区的发展。