前些天有个朋友问我,到底让不让孩子考艺术类院校?一方面他们这些年为了孩子学画已经投入了不少,而且孩子因此其它功课落下了不少。

可另一方面,他们看到AI技术这一两年的迅猛发展,担心未来本就狭窄的就业选择,再被AI替代掉设计、美工这类岗位,将来连工作都找不到。

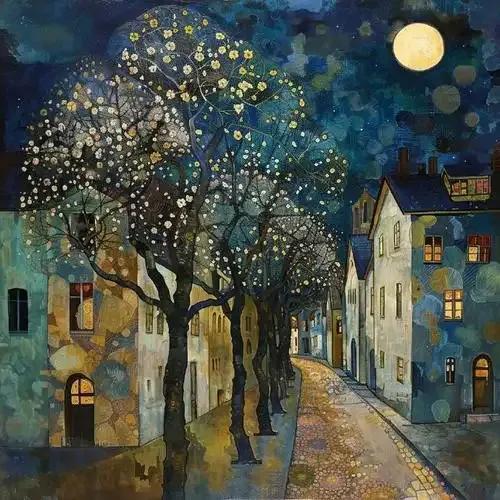

这幅就是被认为最接近艺术家的AI创作

这类影响孩子未来的抉择,我怎能越俎代庖,只能和他聊聊我个人的看法。

AI到底会不会取代人类艺术家,我认为不会。艺术的本质是人类情感的传递,无论是绘画、电影、文学、音乐,一切艺术形式皆如此。

我相信会有一天,AI 能产生和人类非常类似的情感,但要做到传递,则是双向的。既要有传递的价值,最终还要有观者的接受度。这既是未来的技术方向,亦是技术壁垒。

人类艺术的进步,都是思想的进步,哲学的延展;每一次艺术思潮的演进,却绝非技术的迭代。这也许是AI最难攻克,也是人类最后的壁垒。

曾有个网友和我抬过杠,多年前专家们还认定AI短期内不可能击败专业棋手,如今又有哪个专业棋手能击败AI?专家们口中的大局观、大谋略在精确计算面前就是以卵击石。

但问题是艺术是鉴赏而不是比赛,艺术造诣上的高低并没有准确的标准来衡量。任何一个艺术家都不可能为所有人所接受,换言之,艺术架构的基础就是小众审美。

这和以大数据、通用性为架构的人工智能,完全是背道而驰。大概也是这个原因,我们当下看到的AI创作,可以用匠气十足来形容。

所以,在相当长的一段时间里,人工智能只能充当艺术家的另一支画笔,它如何挥洒,都需要一个情感传递的桥梁。

但不可否认的是,很多艺术家都有了危机感,这也是西方艺术院校重新掀起中国文人画研究的根本原因,可以说中国文人画的思想高度曾处在艺术世界的巅峰,哲学的外在写意式表达无出其右者。

形式可以被取代,但内容不会,态度不会。所以如果是投身于艺术本身,那就根本不用担心技术的发展;如果是执业谋生,那被技术取代的风险很大。

技术从来只消灭平庸者,不会消灭思想者。人类从来不会被技术工具所消灭,被消灭的都是不擅使用工具的。

丧失个人风格和思想者,何以AI为画笔?对朋友而言,如果他的孩子只是去艺术院校学些技法,那就算了。