1937年初春,西北高原上发生了一场惨烈的战役,我国红军西路军陷入重围,被迫分兵突围,右支队不幸遭遇敌军骑兵围攻,战况惨烈。

在这场生死攸关的战斗中,指战员熊国炳英勇奋战,虽身中数弹,仍奋力跃上战马,试图突出重围。然而天不遂人愿,战马中弹倒地,将他甩入一处积雪的凹坑。

自此,熊国炳的踪迹如同雪中足印,消失得无影无踪,从那时起,人们都以为熊国炳长眠于祁连山下。

翌年秋天,中共六届六中全会上宣读了一份烈士名单,当念到熊国炳的名字时,全场肃然起立,为革命先辈默哀。

岁月如梭,转眼二十余载过去,1960年深秋,甘肃酒泉迎来了一场罕见的大雪。

在泉湖公园外,一位白发苍苍的老人蜷缩在寒风中,胡须上挂满霜雪,虚已经弱得无力站起,来往的路人匆匆而过,却没有人注意到这位老人。

几天后,当地村民用简陋的草席将老人裹好,葬于许家磨湾河边的一处沙坑。

没有墓碑,没有祭文,只有寥寥几句关于他的传言:张炳南,四川人,是西路军的老兵,常年在酒泉帮助乡亲们解决困难。

然而,当时谁也不知道,这位默默无闻离世的老人,正是曾叱咤风云的川陕省苏维埃政府主席、西路军军政委员会委员熊国炳。

这位革命先辈的人生宛如一部荡气回肠的传奇,却以如此悲凉的方式画上句号。

正如鲁迅先生所言:“真的勇士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”熊国炳的一生,正是这句话的最好诠释,他的故事犹如一首深沉的挽歌,唱响了那个风雨如磐的年代。

熊国炳原名熊廷南,出生不久便被过继给万源县竹裕乡熊家坪的熊邦杰。

养父虽贫困,却望子成龙,希望这个孩子能够读书识字,改变命运。然而,天不遂人愿,生活的重担很快就压在了年幼的熊国炳肩上。他不得不辍学,跟随养父深入山林,采挖中草药为生。

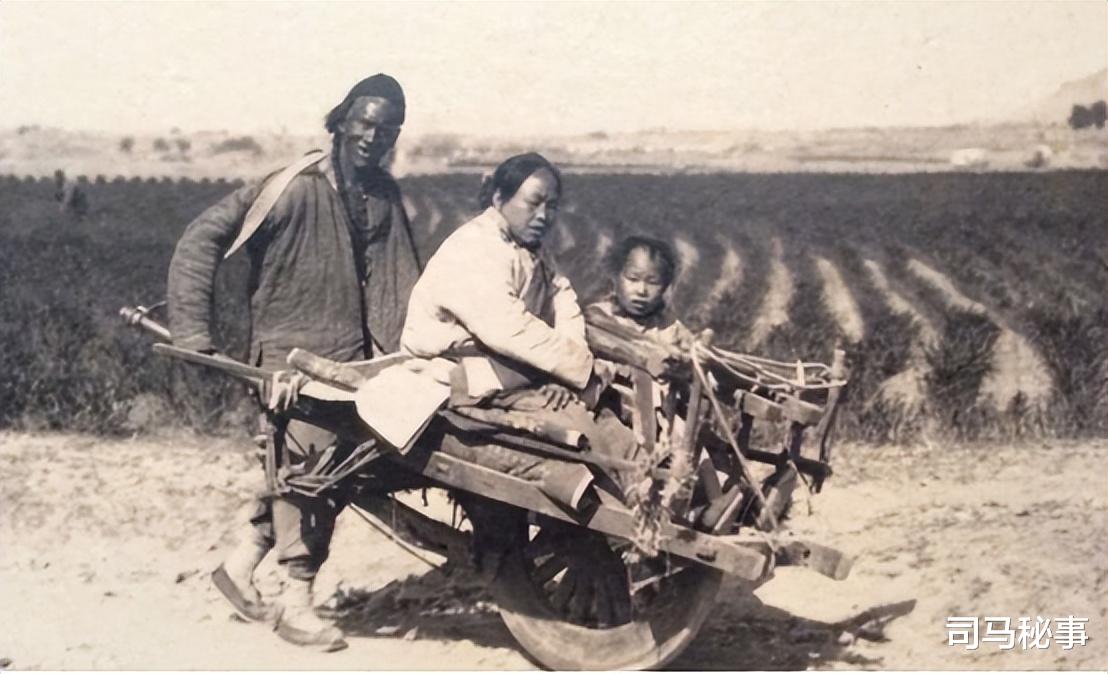

十八岁那年,熊国炳迎娶了太平山姑娘赵紫香为妻。婚后不久,养父母相继离世,留下这对新婚夫妇相依为命。为了生计,他们搬回岳父家,在崇山峻岭间过着刀耕火种的艰辛生活。

当时的巴山地区,土地贫瘠,气候多变,农民们常年与饥饿和贫困抗争。熊国炯和妻子每天天不亮就下地劳作,直到月上中天才拖着疲惫的身躯回家。

山林中的生活虽然艰苦,却也磨砺了熊国炳的意志,有一次他在深山捕猎时不慎中了毒箭。

面对死亡的威胁,熊国炳展现出惊人的毅力,他竟然强忍剧痛,亲手拔出毒箭,挤出毒血,奇迹般地保住了性命。这一壮举在当地传为佳话,人们纷纷称赞他是"巴山勇士"。

1932年冬,寒风凛冽,山野萧瑟。一位名叫刘子才的红军侦察员来到熊国炳家中。刘子才的到来,如同一簇火苗,点燃了熊国炳心中潜藏已久的革命激情。

在刘子才的引导下,熊国炳逐渐认识到了革命的意义,经过深思熟虑,熊国炳决心加入红军队伍。这个决定不仅改变了他的人生轨迹,也为川陕革命根据地的发展注入了新的力量。

从此,熊国炳开始为红军搜集情报,组织群众参与革命活动。

他利用自己在当地的影响力,秘密联络贫苦农民,宣传革命理念。在这个过程中,熊国炳展现出卓越的组织才能和领导魅力,很快就成为了当地革命运动的中坚力量。

随着革命形势的发展,熊国炳的才能得到了充分的发挥。他带领群众打土豪、分田地,让贫苦农民第一次尝到了当家作主的滋味。在他的领导下,川陕地区的革命运动如火如荼地开展起来。

1933年1月,在群众的拥护下,熊国炳被推选为川陕省苏维埃主席。这个曾经的山野猎人,如今成为了一方革命领袖。

然而,权力并没有让熊国炳忘记自己的初心,他始终心系群众,为苏区的建设鞠躬尽瘁。

在熊国炳的带领下,川陕苏区的面貌焕然一新。他组织群众修建了四条交通干线,贯通通江、巴中、南江、宣汉和达县等地。这些道路的修建,不仅便利了当地群众的生活,更为红军的战略调动提供了重要保障。

在毛洛镇、沙河和城西,三座百米长的便桥巍然矗立,成为红军物资运输和人员调动的重要通道。这些基础设施的建设,极大地增强了川陕苏区的战略地位。

不仅如此,熊国炳还高度重视农业生产。他深知只有解决了群众的温饱问题,革命才能得到广泛支持,为此他组织起代耕队、割谷队,确保了粮食的丰收。

在他的努力下,川陕苏区的粮食产量大幅提升,不仅解决了红军的后勤问题,还改善了苏区群众的生活。

据当时的统计,在熊国炳的领导下,川陕苏区的粮食产量比革命前增加了近一倍。

这一成就甚至得到了领袖的赞赏,他在一次会议上特别提到:"川陕苏区的农业生产工作做得好,值得其他地区学习。"

作为一名领导者,熊国炳不仅关心生产,更注重公平正义,在工作中,他亲自调查了多起冤案,为受冤屈的人们平反昭雪。

有一次一名基层干部被诬告为"叛徒",熊国炳亲自深入群众调查,最终查明真相,还了这名干部清白。他的公正和决断,赢得了苏区群众的广泛尊敬,人们亲切地称他为"青天大老爷"。

在文化教育方面,熊国炳也做出了重要贡献,他深知文化教育对于革命的重要性,因此大力推动扫盲运动和农民夜校的建设。

在他的倡议下,川陕苏区建立了多所农民夜校,让无数贫苦农民有机会学习文化知识。熊国炳经常亲自到夜校授课,用通俗易懂的语言向农民讲解革命道理。

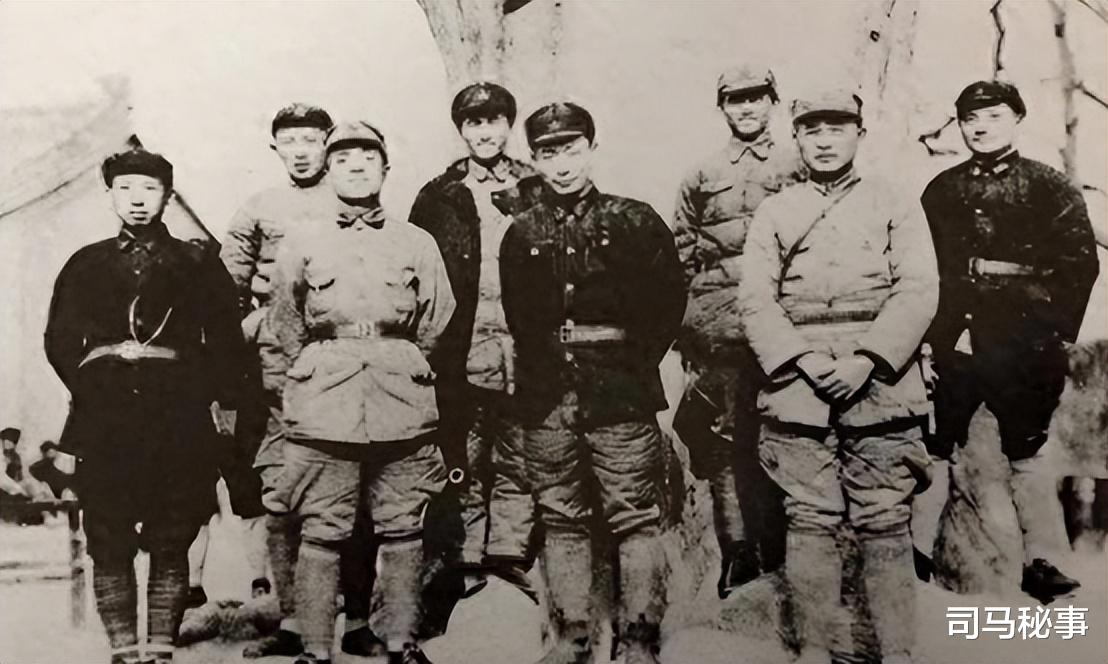

然而,革命道路从来都不是一帆风顺的,1937年,西路军在河西走廊遭遇重创。熊国炳率领的右支队陷入了马家军的重重包围之中。

面对强敌,熊国炳带领将士们奋力突围,但形势却越发严峻。

在一次激烈的战斗中,熊国炳的战马被敌人击中倒地。他跌入一个雪坑,后脑被子弹擦伤,双脚也被严寒冻伤。但即便在这样危急的时刻,熊国炳依然没有放弃求生的希望。

他咬紧牙关,用尽全身力气,终于从雪坑中爬了出来。

命运似乎眷顾着这位勇敢的将领。在漫长的寒夜中,熊国炳遇到了两位失散的战友。他们相互扶持,在茫茫雪原上艰难前行。然而,好景不长,熊国炳再次被马家军的骑兵俘虏。

危急关头,熊国炳做出了一个决定:隐瞒自己的真实身份,他称自己只是一名普通的红军伙夫。

敌人见他衣衫褴褛,双脚冻伤,便相信了他的谎言,将他关押在一个裕固族头人的帐篷里。

就在这时,命运之神再次向熊国炳伸出了援手,那位善良的裕固族头人暗中帮助他逃脱,熊国炳终于得以重获自由。他来到甘肃酒泉,开始了一段隐姓埋名的生活。

从此,"熊国炳"这个名字消失了,取而代之的是一个叫"张炳南"的普通农民。

在酒泉,熊国炳过着极其简朴的生活。他白天在农田里劳作,晚上则在街头摆摊卖些小吃。

尽管生活艰辛,但他从未向任何人透露自己的真实身份。即便是在新中国成立后,当许多革命老战士纷纷现身领取功勋时,熊国炳依然保持着沉默。

1949年,新中国成立,解放军进入甘肃酒泉。熊国炳本可以重新出山,恢复自己的身份。然而他选择了继续保持沉默。

1951年,当政府开展对流散红军和苏维埃人员的调查时,熊国炳如实填写了自己的真实姓名和过去的职务。

但或许是命运的无情,由于年代久远,他未能重新认定身份,只获得了一次性补贴。

面对这样的结果,熊国炳并未表现出丝毫不满。他依然保持低调,继续过着普通农民的生活。

在他看来,西路军的失败有自己的责任,他无颜面对政府和昔日的战友,这种自责和内疚,成为他隐姓埋名生活的内在动力。

1952年,河西走廊开始了轰轰烈烈的土地改革。熊国炳以一名普通的西路军老战士的身份,加入了土改工作队。

尽管身份卑微,但他凭借多年积累的经验,在发动群众和宣传政策方面表现出色,赢得了同事们的尊重。

在土改工作中,熊国炳展现出了他作为一个老革命的智慧和经验。他深入农户,耐心细致地向农民解释土改政策,帮助他们理解土改的意义。

然而即便在这样的时刻,熊国炳依然没有公开自己的身份。

他从未向上级或政府提出过任何要求,始终默默无闻地工作着,在他心中,为人民服务才是一个共产党员的终身职责,无论身处何种位置。

但命运似乎不愿意给这位英雄一个安稳的晚年,1960年,一场饥荒席卷了祖国大地,甘肃酒泉也被覆盖,这个曾经在枪林弹雨中九死一生的红军将领,最终竟然倒在了饥饿的魔爪之下。

熊国炳带着对革命的执着和对历史的默默隐忍,结束了他传奇而又充满悲壮的一生。

他的离去如同他晚年的生活一样,悄无声息。没有人知道,这个默默无闻的老人,曾经是如何叱咤风云的英雄人物。

熊国炳的故事本该就此湮没在历史的长河中。

然而在1986年,一位酒泉市政府的工作人员在整理西路军老兵档案时,意外发现了熊国炳的真实身份。这个尘封已久的秘密终于重见天日,熊国炳的事迹也终于被世人所知。

2009年,为了纪念这位默默无闻的英雄,人们在甘肃酒泉为熊国炳立碑,这座朴实无华的纪念碑,见证了一个革命者的赤诚之心,也昭示着历史对英雄的公正评价。