父爱深深烙印在我心底,永不褪色。他不仅当下,更着眼于未来,引导我融入生活,接触人群,为在社会中站稳脚跟打下基础。时间证明了他的远见卓识。

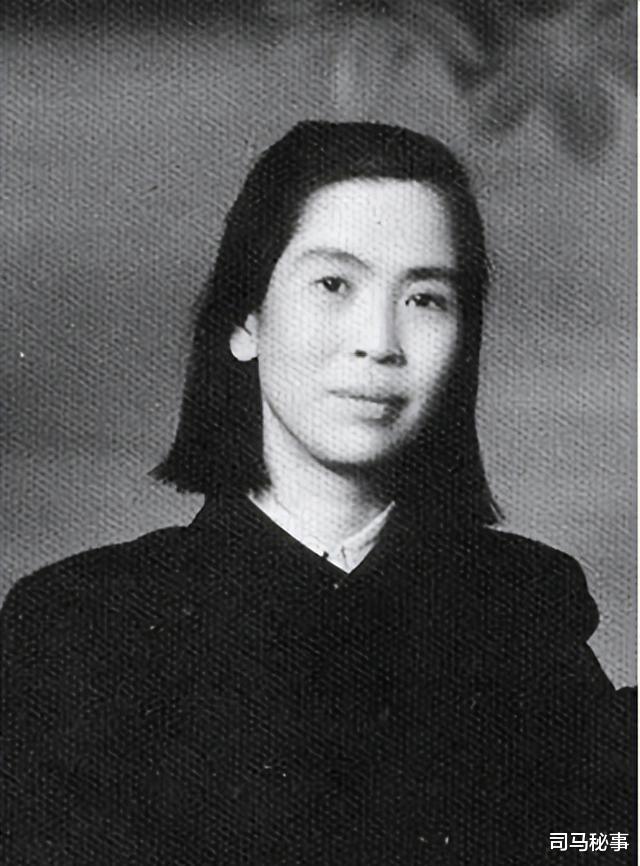

1976年毛泽东去世后,他的女儿李敏深切地回忆着父亲。她表示,身为毛泽东的女儿,自己体会到了生活的各种滋味,只有亲身体验过,才能真正理解其中的复杂情感。

【出生在陕北,成长在苏联】

李敏出生的那个时代,正值国家动荡之际。那时,毛泽东率领的红军刚刚完成了艰难的雪山草地征程,成功结束了长达两万五千里的长征。随后,他们顺利跨过黄河,赢得了东征的胜利。紧接着,西安事变爆发,全国上下团结一致,共同投身于抗日救亡的大潮中。

李敏认为,她出生的时间和地点恰到好处。

在陕北的保安地区,生活条件十分艰苦。贺子珍在一间简陋的窑洞中分娩,生下了娇娇。窑洞内陈设极为简单,仅有几幅地图挂在墙上,几乎没有任何其他物品。

那天,毛主席的警卫员急匆匆地找到刘志丹的妻子同桂荣,急切地说道:“大嫂,赶紧过去吧,贺大姐马上就要生了。”

同桂荣尚未从失去丈夫的悲痛中恢复,她调整了一下情绪,带着物品前往目的地。毛泽东在门口显得非常焦虑,他不停地吸着烟,神情紧张。

当年毛主席出生时,他父亲焦急等待的心情如今仿佛在毛主席身上重现,只不过这次换成毛主席本人陷入了深深的忧虑。

在这十年里,贺子珍为毛主席生育了四个孩子。其中,一个孩子不幸早逝,另外两个孩子毛金花和小毛毛被寄养在别人家中,此后便失去了联系。长征途中,贺子珍又生下了一个孩子,但仅仅匆匆看了一眼,便不得不继续踏上征程。

贺子珍历经艰辛,毛泽东对这个新生命的降临满怀期待。没过多久,同桂荣在房间里激动地喊道:“孩子出生了,孩子出生了!”

毛主席在窗边听见婴儿啼哭,立刻走进屋内抱起孩子。邓颖超见状微笑道:“主席,是个女孩,子珍真是有福气。”

毛泽东微笑着回应:“女孩不错,我女儿毛金花也是女孩。”邓颖超却有些忧虑地补充道:“子珍身体太单薄了,你看这孩子也瘦得不行,简直像个小瓷娃娃似的。”

毛泽东在阅读大量书籍时,听到邓颖超提到“娇娇”这个词,立刻有了想法。他表示:“我觉得,她可以叫娇娇。”

贺子珍拖着疲惫的身体,向毛主席点头示意。毛主席看着孩子,笑着说:“娇娇,以后你就叫这个名字了。”

贺子珍刚生完孩子,毛泽东握着她的手轻声说:“子珍,你受累了,先歇会儿,待会儿我给你煮两个鸡蛋补补身子。”这时,康克清和其他人也赶来了,急切地问:“生了吗?生了吗?”

毛泽东同志幽默地比喻道:"这就像母鸡产蛋,诞下了一个大蛋。"这番风趣的比喻引得在场所有人开怀大笑。

娇娇刚来到这个世界,部队就准备向延安进发。毛泽东抱着她,感慨道:“这孩子真幸运,一出生就能跟着我们进大城市了。”

相较于年长的兄姐,娇娇的生活确实更为顺遂。然而好景不长,仅一年后,贺子珍便决定离开延安。她执意前往外地求医求学,自此一去不复返。

在长征路上,队伍行进到贵州盘县一带,敌军战机突然发动空袭。危急时刻,贺子珍看到一名伤员暴露在危险区域,她毫不犹豫地冲上前去,用自己的身体护住伤员。这次英勇的举动使她受了严重的伤。

医生迅速进行了初步手术,移除了她体表可见的弹片,但仍有17枚弹片残留在她体内。由于伤势严重,她陷入了昏迷状态。毛泽东得知情况后,毫不犹豫地下达指示:“无论如何都不能放弃贺子珍,即便需要抬着,也要把她带走。”

在那个时候,农村地区医疗资源极度匮乏,既没有医生也没有药品,把人留在那种环境下几乎等于宣判死刑。尽管如此,贺子珍还是顽强地挺了过来,然而她体内的弹片却一直让她饱受折磨。

1937年,贺子珍的女儿娇娇即将满周岁。她多次向毛主席表达前往上海就医的意愿。然而,毛主席考虑到当时局势动荡,建议她暂缓行程,待时机成熟再做打算。

贺子珍个性固执,随同学习团抵达西安后,原计划立即前往上海。然而,突闻上海失守的消息,毛泽东建议她返回延安。对此,她心生不满,毅然决定跟随学习团前往苏联。

贺子珍未曾预料到,她的离去不仅彻底扭转了自己的命运轨迹,也深刻影响了娇娇的生活走向。

贺子珍刚到苏联没多久,就接连遭遇了三件让她难以承受的事。首先,她刚在苏联生下的孩子廖瓦,因为病情严重不幸去世。接着,她在看报纸时,意外得知爱人已经再婚,这意味着她再也无法回到过去的生活。此外,她的女儿娇娇年纪还小,由于父亲工作繁忙,无法亲自照顾,只能长期待在托儿所。这些事让贺子珍的生活陷入了沉重的困境。

1940年,毛泽东了解到贺子珍在苏联的日子过得不容易,感到孤单和苦闷,于是决定把年仅4岁的娇娇送到苏联,让她陪伴在贺子珍身边。

1947年,贺子珍终于回到了中国。此时的中国已经和十年前大不相同,社会面貌焕然一新。在这十年间,贺子珍的思想也经历了显著的提升,对时局有了更深刻的认识。她的归来,恰逢中国历史的重要转折点,见证了国家翻天覆地的变化。

【娇娇的愿望】

1947年秋天,贺子珍带着娇娇和毛岸青坐上了火车,列车一路行驶,经过广阔的田野、茂密的森林,最终穿越了西伯利亚的荒凉地带,顺利抵达了祖国。

经过八天八夜的火车旅程,毛岸青和娇娇在车厢里热情洋溢地交谈,笑声不断。然而,贺子珍却始终沉默,目光一直停留在窗外的风景上。

她不禁回想起过去在延安的日子,心里挂念着那些人和事。妹妹现在怎么样了?父母身体还好吗?那段时光仿佛就在昨天,一切都历历在目。

未来充满不确定性,但贺子珍一心只想回国,尽快投入工作,为国家发展贡献自己的力量。她渴望重新融入祖国,投身建设事业,以实际行动报效国家。面对未知的前路,她唯一坚定的信念就是回国参与建设,为祖国发展添砖加瓦。贺子珍的目标很明确:尽快回国,投入工作,为国家的进步贡献自己的一份力量。

几个身穿黄色大衣、头戴军帽的人站在站台边,领头的是林彪。见到贺子珍下车,林彪立即上前,握住她的手说道:“大姐,一路辛苦了,欢迎回来。”

贺子珍听到"大姐"这个称呼时,眼眶湿润了。她想起了红军时期的往事,那时林彪跟随毛泽东指挥作战,取得了一系列重大胜利。这些战役的胜利场景,至今仍清晰地留在贺子珍的记忆中。

贺子珍与众人一一握手致意,随后转向娇娇,轻声提醒道:“快叫叔叔。”娇娇用俄语回应,引得在场的人都不禁笑了起来。

林彪对贺子珍表示:“你刚回来,有什么需要帮忙的,尽管说。”贺子珍直接回应:“希望组织能尽快给我安排工作,什么岗位都可以。”

林彪与李富春交换了一个眼神,默契地绕开了公务的讨论。林彪关切地说道:“子珍同志,你看起来瘦了不少,刚到这里连口水都没顾上喝。不如先好好休息一下。”

贺子珍坚持要参与工作,李富春随即表示:“生活中遇到任何困难,随时告诉我们,我们会全力协助。”

贺子珍与孩子们抵达哈尔滨时正值深秋,天气已十分寒冷。娇娇的鞋子破旧不堪,脚趾都露了出来。李富春见状,心中不忍,对贺子珍说道:"我让人给你们准备些新衣服,现在这身实在不合适。"

东北局的工作人员为贺子珍准备了一套深色列宁装,同时给娇娇购置了新鞋。贺子珍对此表示感谢,并说道:"长征那么艰难我都挺过来了,现在这点困难不算什么,不用特别照顾我们。"

贺子珍向李富春表达了想与毛主席见面的意愿。李富春回应道:“别担心,我会立即向主席传达你的请求。”

贺子珍回到哈尔滨后,她的老朋友们,像陈正人、彭儒这些人,听说她回来了,都赶来看她。这是贺子珍自从离开延安以来,第一次体会到这种来自亲友的温暖。

在解放战争的关键时期,毛主席忙于处理国家大事,无暇顾及家庭事务。他委托贺怡在探望贺子珍时传达自己的意愿,希望贺子珍能将娇娇带回身边。

自1940年娇娇离开延安,至今已过去七年。贺怡携带着毛主席的书信前往东北。1949年,毛主席迁至北京香山后,娇娇被接回。

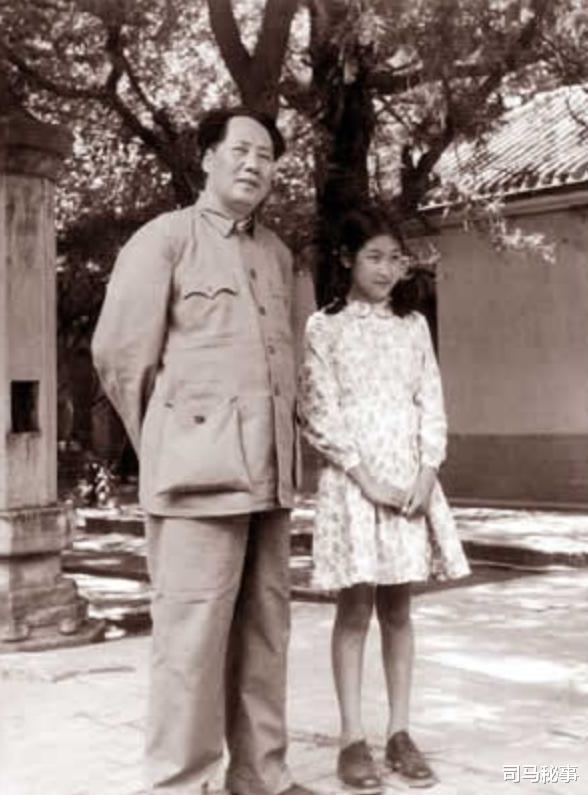

那天,毛泽东情绪特别高涨,他紧紧搂着娇娇,感慨道:“我的宝贝总算回家了。”邓颖超闻讯也特意过来探望,毛泽东指着娇娇对她说:“瞧瞧,以前的小不点如今都成大姑娘了。”

娇娇的中文水平有限,经过一番努力,终于清晰地喊出了“爸爸”。毛主席听到后,脸上露出了欣慰的笑容。随后,他带着娇娇走访了许多亲友,每到一处,都会自豪地向大家介绍:“这是我的洋娃娃。”

娇娇向毛主席讲述了贺子珍在苏联的艰难经历。她说,母亲在异国他乡吃尽苦头,自己也在那里生了一场重病,病情严重到被送进了太平间。幸亏贺子珍没有放弃,坚持把女儿带回家悉心照料,最终娇娇才得以康复。

每当谈到这个话题,毛泽东的眼眶总是湿润。他感慨道:“我明白,是娇娇的母亲救了她。”娇娇接着提出:“我有个心愿,希望妈妈也能来北京,您觉得行吗?”

毛泽东并未对此事作出回应,这其实是历史背景下的必然结果,无法改变。为了让贺子珍安心,不要过于牵挂女儿娇娇,毛泽东特意写信告诉她:“娇娇在我这儿过得很好,我很疼爱她,希望你能以大局为重。”

毛主席很快安排娇娇进入八一小学学习,并在入学前给她取了个新名字——李敏。关于为何不随父姓毛而姓李,毛主席解释说,这是因为他本人在陕北时期曾使用过"李德胜"这个化名。

“敏”字源于《论语》中的“君子讷于言而敏于行”。李敏和李讷都是毛主席的女儿,毛主席曾表示:“手心手背都是肉啊。”

毛主席悉心照料下,两个孩子健康成长。与此同时,贺子珍在建国前夕南下,这一别便是二十余载。

从1947年贺子珍回到中国,直到1976年毛泽东去世,这漫长的29年里,两人仅仅见过一次。这一事实充分说明,贺子珍当年的离去对她的人生轨迹产生了决定性的影响。

【鲜为人知的晚年生活】

1958年夏季,贺子珍抵达南昌,经江西省委安排,入住洪都宾馆。

贺子珍的家乡在江西,这片土地对她来说再熟悉不过,充满了深厚的感情。得知她回到故里,不少老一辈人士专程前来探望。

方志纯特别关心贺子珍的日常生活,特意为她配备了一名护理人员,叫卢泮云。

卢泮云从江西卫校毕业后,进入江西省人民医院工作。她性格朴实,待人真诚。得知贺子珍的精神状况不佳,卢泮云毫不犹豫地表示:"我一定尽力做好。"

卢泮云当时年纪不大,却亲眼见证了贺子珍在南昌的那段日子。

李敏曾携男友探访贺子珍。

1958年秋,卢泮云清楚地记得贺子珍会见了新访客,这人正是李敏的男友。李敏告诉贺子珍:“父亲已经批准了我们的关系,让我来征求您的意见。”

在深入了解孔令华的情况后,贺子珍满意地对李敏表示:“你父亲已经认可,我也支持这个决定。”

贺子珍认为李敏应当推迟一年再结婚,理由是同时兼顾学业和婚姻会让她难以应对。

李敏采纳了母亲的提议,将婚期安排在1959年。

卢泮云回忆的另一件事发生在1959年夏季,当时贺子珍患了一场严重的疾病。

这是她和毛泽东在庐山再次相遇之后的事情。

1959年7月初,在方志纯等人的安排下,贺子珍被秘密送往庐山,并于7月9日与毛主席会面。

她与毛泽东主席分离已有22个年头,心中积攒了无数话语,却难以言表,唯有默默流泪。

那次短暂的相聚仅仅持续了六十多分钟。多年后,贺子珍回想起那个瞬间时说道:“我从未预料到会在那种情况下遇见毛泽东,当时我完全说不出话,眼泪止不住地往下流。”

毛主席曾提到:“我们相见时,你沉默不语,只是流泪;等到再也无法见面时,你却又想倾诉了。”

贺子珍与毛泽东的重逢对她而言是一次沉重的心理冲击。由于事先缺乏充分的心理建设,加之长时间分离积累的思念情绪瞬间爆发,使得这次会面对她造成了极大的精神压力。这种突如其来的情感冲击,既源于对重逢场景的毫无准备,也来自长期积压的思念在见面那一刻的彻底释放。

庐山会议结束后,毛主席于8月返回北京,亲自为女儿筹备并主持了婚礼。平时很少喝酒的他,在婚礼上多次举杯。他对李敏说道:“希望我的女儿一生幸福。”

李敏刚结婚两天,江西那边就传来坏消息,说贺子珍病情加重了。江西省委的人报告说,贺子珍不吃不喝,整天就盯着收音机看。

毛泽东得知情况后对女儿表示:“你母亲的病情我清楚,只有我能处理。”李敏领会了父亲的意思,立即带着父亲的信件赶往南昌。

贺子珍在无尽的思念中度过中年时光,进入70年代后,她已步入暮年。1976年9月9日,毛主席在北京去世的消息传来,贺子珍深感悲痛,导致病情再次加重。

在参加完父亲的葬礼后,李敏立即启程前往上海。她曾询问贺子珍有什么未了的心愿,贺子珍坦言自己怀揣了三十年的愿望:“我渴望去北京,亲眼看看天安门。”

1979年,正值毛泽东主席去世三周年之际,中央特别安排专机将贺子珍接至北京。在京期间,她先后参观了天安门广场、中南海,并前往毛主席纪念堂进行瞻仰。

在进入毛主席纪念堂前,工作人员特别提醒贺子珍要保持冷静,不能哭泣或情绪激动。尽管她当时满口答应,但当她亲眼见到毛主席的遗体时,泪水还是不由自主地流了下来,就像当年在庐山时一样无法控制。

9月18日,贺子珍终于实现了前往北京毛主席纪念堂的愿望。在毛主席的雕像前,她献上了一个花圈,花圈上写着:“永远继承您的遗志,战友贺子珍,率女儿李敏、女婿孔令华敬献。”

离开纪念堂时,贺子珍特意请摄影师在毛主席的雕像旁为她拍照。准备上车时,李敏注意到贺子珍凝视着远方,神情凝固。仔细一看,原来她的目光停留在毛主席的画像上,泪水早已无法控制地流下。

1984年4月19日,贺子珍走完了她75年的人生旅程,平静地离开了这个世界。这位历经沧桑的杰出女性,在生命的最后时刻依然保持着从容的微笑。