本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

1988年,于凤至在美国的豪宅中,拍下了这张珍贵的留影,这时候的她已经91岁的高龄了,能看出她体型瘦弱,看起来只剩皮包骨头了,满头白发,精神不佳。

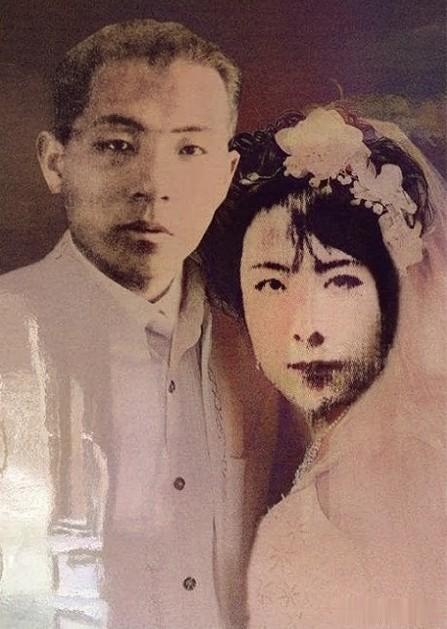

作为张学良的原配妻子,于凤至出身名门,是富商于文斗的掌上明珠,在张作霖的眼里,于凤至是个既漂亮又贤惠、还特别孝顺的好儿媳。

在那个年代,像她这样优秀的女子可不多见,后来,张学良和赵四小姐被蒋介石带到了台湾,张学良为了赵四小姐,就和于凤至离了婚。

赵四小姐一直陪伴张学良直至他离世,而于凤至尽管与张学良离婚,但心中始终有他,几乎用了一生的时间去等待。她最后的心愿就是能和张学良合葬,然而,这个心愿最终却未能实现,成为了她一生的遗憾。

于凤至和张学良的婚姻是由双方父母早早定下的,于凤至的父亲于文斗和张学良的父亲张作霖是好朋友,他们早就商量好了要让孩子们结为夫妻。

在20世纪初,张作霖还没出名的时候,于文斗帮过他不少忙,有一次,张作霖听说于文斗有个女儿叫于凤至,命运特别好,将来能过上大富大贵的生活。

张作霖觉得自己挺了不起的,他认为自己的儿子张学良要是娶了于凤至,那肯定是天造地设的一对,还能给张家带来好运。

所以,张作霖就暗暗下定决心,等自己有权有势了,一定要让张学良娶于凤至,后来,张作霖真的当上了大官,有了权势,他就安排张学良娶了于凤至。

这样,于凤至和张学良的婚姻就成了张作霖报恩和求好运的一种方式,于凤至长得特别漂亮,还很聪明,有人夸她长得像古典美女,清新脱俗,就像雨后荷塘里的莲花一样。

但是,张学良一开始并不喜欢这门亲事,因为他接触了西方的“民主、自由”思想,觉得婚姻应该自己做主,不应该听父母的。

可是张作霖很固执,他对张学良说:“你的正室妻子必须听我的,你娶了于凤至后,要是不喜欢她,就让她跟你妈住一起,你在外面找别的女人,我也不干涉。”张学良没办法,只好答应了这门婚事。

就这样,在于凤至18岁那年,她嫁给了比自己大三岁的张学良,虽然这段婚姻没有爱情基础,但于凤至却凭借着自己的聪明才智和贤惠,逐渐赢得了张学良的尊重和喜爱。

于凤至比张学良大三岁,所以婚后张学良常常像称呼大姐一样叫她,婚姻幸不幸福,其实主要看两个人怎么相处,还有他们的性格怎么样。

于凤至知道张学良在外面有别的女人,但她因为受过良好的教育,性格又成熟稳重,所以并没有大吵大闹,而是继续用心经营他们的婚姻,让外人看起来,他们还是很恩爱、很幸福的一对。

在于凤至嫁到张家这个大院子里,她虽然年纪小,但因为她举止文雅,学识渊博,乐于助人,又特别会体谅别人,所以大家都特别尊敬她。

她在家里做事很有条理,也很有主见,家里大小事情,大家都喜欢找她商量,她也特别尊重张作霖的续弦卢夫人。

因为卢夫人对张学良和其他孩子都很好,就像亲生的一样,所以于凤至也一直找机会报答她,她和卢夫人关系特别好,就像亲生母女一样。

于凤至不仅对家里的长辈和亲戚很恭敬,对下人也很和善,从不摆架子,所以家里的下人都很喜欢她,于凤至嫁到张家后,因为她稳重、内敛、又仁义,所以赢得了大家的信任和尊敬,也让张作霖和张学良对她更加看重。

好景不长,张学良在婚后不久便结识了赵四小姐,并与之陷入了热恋,赵四小姐年轻漂亮,充满活力,与张学良有着共同的兴趣爱好和追求。

面对丈夫的情人,于凤至展现出了令人敬佩的大度,她不仅保持了往日的优雅风范,还像对待亲姐妹一样对赵一荻,这让张学良既感动又钦佩。

因此,张学良对赵一荻承诺,只要她愿意跟着他,他可以不给她夫人的名分,为了掩人耳目,他们在外人面前,就说赵一荻是他的秘书;而面对中国人时,则称她为侍从小姐。

这样的安排,既体现了张学良对于凤至的尊重,也照顾到了赵一荻的感受,于凤至的大度与张学良的体贴,共同维护了这个复杂关系中的和谐与平衡。

从那以后,他们三个人经常一起出入,生活得很快乐,所有和张学良有来往的人,都很羡慕他有一个和睦的家庭,都说他有两位好妻子。

1936年底“西安事变”和平解决后,张学良却被蒋介石扣住了,那时候,于凤至正在美国旧金山陪孩子们读书,一听到这个消息,她急得像热锅上的蚂蚁,立刻给宋子文发电报求救。

然后,她带着孩子们从旧金山飞到南京,想亲自见蒋介石求情,但蒋介石就是不见她,没办法,于凤至只好请她的干娘,也就是宋美龄的母亲帮忙,还求宋美龄一起说服蒋介石。

但蒋介石就是铁了心,先判了张学良10年有期徒刑,然后又一直软禁他,宋子文因为这事还辞了财政部长的职,宋美龄也跟蒋介石大吵了一架。

于凤至为了救张学良,不辞辛苦地到处跑,后来,因为自己的身体需要治疗,还要为孩子们的未来打算,她决定带着孩子们去美国。

张学良被关起来的时候,先是住在武岭学校,后来又搬到了雪窦山的一个住处,那时候,蒋介石允许于凤至和赵四小姐轮流去看他。

她们俩商量好了,每个月换一个人,有时候也会一起留下来陪他几天,赵四小姐那时候还带着小儿子张闾琳,需要照顾他。

于凤至很体谅赵四小姐,就让她回上海去照顾孩子,自己留下来陪张学良,这些做法,都体现了于凤至的懂事和大方,还有她对张学良的真心付出。

在接下来的三年里,于凤至跟着张学良从溪口转到江西、湖南,过得非常辛苦,身体也越来越差,乳房上的烂疮越来越严重。

张学良向军统局局长戴笠提出请求,希望能让于凤至外出就医,并由赵四小姐接替照顾他的职责,蒋介石批准了这一请求,从那以后,于凤至就再也没见过张学良。

在女儿张闾瑛和女婿的细心照顾下,于凤至的身体状况很快得到了改善,并逐渐恢复了健康,为了让自己变得更好,她特意请了一位家庭教师来教她学习英语。

在于凤至的刻苦学习和老师的精心教导下,她的英语水平迅速提高,没用多久就能说一口流利且标准的英语了,这不仅让她感到非常高兴,也让她对未来充满了信心和期待。

随着身体状况的好转,她开始规划未来,深刻意识到经济独立的重要性,尽管有人伸出援手,但她明白这并非长久之策。

丈夫归期未知,她和孩子们在美国的生活、教育及医疗开销都需要稳定的资金支持,这一刻,她真切地感受到了金钱对于保障他们生活的重要性,这是她前所未有的体会。

于凤至在回忆录里写了她第一次去华尔街股票交易大厅的感受,刚到美国时,朋友就带她去过那里,说那里有人一夜暴富,也有人倾家荡产。

于凤至想,既然别人能靠炒股赚钱,她为什么不行?她还记得父亲说过,她要是做生意,肯定是个能手。

于是,于凤至就带着决心和自信进了股市,她受过教育,有父亲的经商基因,还有当年做东北第一夫人时的胆识,很快就在股市里站稳了脚跟,赚到了第一桶金。

尽管股市如赌场般充满变数,但于凤至凭借过人的胆识,在投资中总能稳操胜券,她从不盲目冒进,而是将盈利用来购置房产出租,从而在美国扎根。

随着时间的流逝,孩子们也逐渐成熟,各自拥有了美满的家庭和成功的事业。

因为在美国,加上于凤至和宋美龄的关系,蒋介石那边的人也不敢太阻拦于凤至和张学良联系,但他们只能简单报个平安,每次得知张学良平安无事,于凤至都会忍不住痛哭起来。

但于凤至一直到死都没能再见张学良一面,这是她最大的遗憾,1990年,她在睡梦中安详离世。

葬礼办完后,孩子们按照妈妈生前的愿望,在她墓旁挖了一个空墓穴,打算留给爸爸,妈妈一直希望,虽然他们生前没能在一起,但死后能合葬在一起。

在张学良获得自由后,他并没有选择回到于凤至身边,而是与赵四小姐共度余生,这使得于凤至感到无比的失望和痛苦。

她曾经为了张学良付出了那么多,甚至不惜放弃自己的事业和尊严,但最终却换来了这样的结局,这让她感到无比的绝望和无奈。

尽管历经重重波折与情感的背叛,于凤至始终保持着一份难能可贵的宽容与大度,在她心中,爱情是纯粹而自由的,不应受限于尘世的枷锁。

面对张学良的选择,她没有心生怨恨,反而以一种超脱世俗的姿态,给予了最真挚的祝福。

1964年,六十四岁的张学良和五十一岁的赵一荻在台北举办了婚礼,正式成为了夫妻,从此,他们二人相互陪伴,共同度过了余生。

尽管他们经历了许多波折和磨难,但最终还是走到了一起,携手度过了晚年,而另一边,于凤至身旁的空穴,却成了她心中永远的痛,那里,再也无法迎来她深爱的人归来的身影。

参考信源:历史上今天——于凤至

大河网-河南日报——张于凤至忆张学良:我与汉卿的一生2007-03-20