陈家祠外 | 2024年10月3日.斋主摄

“天下李,广东陈”,两广陈姓多,陈姓名人也多,陈铭枢、陈炯明、陈济棠、陈香梅都是,至于“史学二陈”也都能算上广东陈家的派系,陈垣是新会陈家,陈寅恪与“广东陈”也同属义门陈氏分支。还有《涛声依旧》的作曲者陈小奇,也是这个谱系。

陈家祠的砖雕与铁铸 | 2024年10月3日.斋主摄

祠堂,为族人集资共建,除了祭祀祖先外,一般会附带有客房、书院及祠田。客房为地方上的族人来省城的落脚点,比会馆又近一层;书院为族人子弟集体聘名师教学;而祠田的产出则给祠堂的日常运营提供补给。

一旦有族人出息了,做了官,赚了钱,回头来反哺乡里,给祠堂加房盖屋,多买祠田,于是,族人得益,本姓人能得到更好的教育和生活条件,于是得以良性发展。古代即使犯罪罚没不涉及祠产。

陈家祠陶塑 | 2024年10月3日.斋主摄

北京胡同里常见低调的四合院,俗话说:“包子有肉不在褶上”,说看人不要看外表要注重实质。广东人不,包子的肉都要放在褶上。

陈家祠建筑装饰有“七绝”,“七绝”指的是七种主要工艺,分别为“三雕二塑一彩一铸”:木雕、石雕、砖雕、灰塑、陶塑、彩绘、铜铁铸。这些精彩绝伦的技艺,不用深挖,触目皆是,满坑满谷都是,屋顶、房檐、房脊、大门、墙、窗,到处繁缛似锦,就一个字:有钱!

陈家祠雕塑 | 2024年10月3日.斋主摄

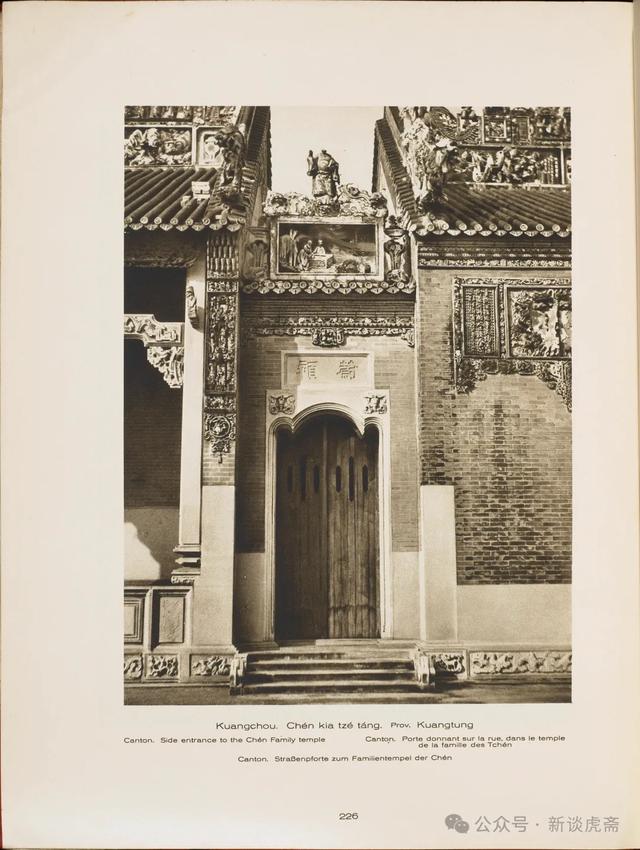

广东广州府祠堂.二龙戏珠 | 中国的建筑与景观.Baukunst und Landschaft in China.恩斯特.柏石曼.著BY Ernst Boerschmann.1926年

陈氏书院 | 2024年10月3日.斋主摄

毒日头炙烤着青砖墙垣,我站在广州中山七路的陈家祠门前,在蜿蜒的排队长龙里,仰望这座被誉为"岭南建筑艺术明珠"的宗祠建筑。门楣上"陈氏书院"四个鎏金大字耀人夺目,仿佛百年前陈家七房子弟筹建祠堂时的议论声犹在耳畔——那是光绪十六年(1890年),当陈氏族人以"聚贤堂"之名集资修建的不只是一座宗祠,更是一座即将凝固三个世纪的岭南文化丰碑。

陈家祠雕塑 | 2024年10月3日.斋主摄

屋脊上的时光褶皱沿着中轴线深入祠堂,三重庭院在眼前次第展开。举目所见尽是密匝的雕刻:正门两侧的砖雕《水浒传》故事墙历经百余年风雨,梁山好汉的衣袂褶皱依然纤毫毕现;月台石栏上的镂雕狮子戏球,花岗岩在工匠錾刀下化作流动的绸缎。最令人屏息的是高达14米的屋宇,那些被称为"花脊"的陶塑脊饰铺陈出绵延的视觉盛宴——八仙过海、鳌鱼吐珠、松鹤延年,近千个彩陶人物在琉璃瓦间演绎着永不谢幕的岭南故事。

陈家祠石雕 | 2024年10月3日.斋主摄

陈家祠聚贤堂 | 2024年10月3日.斋主摄

陈家祠聚贤堂 | 中国的建筑与景观.Baukunst und Landschaft in China.恩斯特.柏石曼.著BY Ernst Boerschmann.1926年

在聚贤堂前驻足,二十扇柚木屏风将《三国演义》的烽烟凝固在木纹深处。工匠用"镂空通雕"技法让七层木料化为立体的战场,赵云的长枪穿透木雕的维度,仿佛下一秒就会挑落时间的尘埃。仰观藻井,八角形的金漆木雕穹顶如同倒悬的万花筒,榫卯结构精密咬合,不用一根铁钉却承托了三个世纪的晨昏。

陈家祠堂外景 | 中国的建筑与景观.Baukunst und Landschaft in China.恩斯特.柏石曼.著BY Ernst Boerschmann.1926年

陈家祠琉璃瓦当 | 2024年10月3日.斋主摄

瓦当下的人间烟火

那些被岁月浸染成墨绿的琉璃瓦当,暗藏着陈氏家族的精神密码。滴水瓦上的蝙蝠纹样是"福气临门"的隐喻,山墙顶部的金花猫灰塑既镇火辟邪,又取"耄耋"长寿之意。更耐人寻味的是西厢房檐下的砖雕《梧桐杏柳凤凰图》,凤凰非竹实不食的细节,暗示着陈氏对子弟"清正高洁"的期许。穿梭在纵横交错的廊庑间,六座院落的递进式布局暗合着传统宗法秩序。东斋昔日的书案已换成展柜,陈列着广绣、潮州木雕等非遗珍品。当现代展陈灯光打在古老的砖雕窗棂上,光与影在青砖上勾勒出奇妙的时空叠影——光绪年间的举人、民国时的教书先生、新时代的游客,不同时空的身影在回廊间交叠成文化的年轮。

陈家祠屋顶上的繁缛雕饰 | 2024年10月3日.斋主摄

青砖里的宗族密码

在后院的连廊下,东侧厢房里,正午的阳光穿过蚝壳窗,在青石板上洒下朦胧的光斑,恍如时光在此处打了个温柔的褶皱。 站在后花园的九狮山前,这座由英石堆砌的假山自成气象。石缝间野草自在生长,暗合着岭南建筑"天人合一"的营造智慧。

陈家祠琉璃 | 2024年10月3日.斋主摄

转身回望,那些密布建筑表面的雕刻符号——从神话传说到市井百态——在光阴流转中早已超越了装饰的范畴,成为一座活着的人文博物馆。 夕阳为陶塑脊饰镀上金边时,我在仪门前的石鼓凳上小憩。

百年前,陈氏子弟在此整理衣冠步入祠堂;百年后,五湖四海的游人举着相机记录时光。那些在梁架间流转的光影,檐角下摇曳的风铃,连同雕刻师留在砖石上的指纹,都在诉说着一个永恒的真理:真正的建筑艺术,从来都是凝固的文化史诗。当暮色漫过镬耳山墙,我听见岭南的岁月在花脊上轻声吟唱。

陈家祠牌坊 | 2024年10月3日.斋主摄

飞机掠过陈家祠 | 2024年10月3日.斋主摄

小主在陈家祠 | 2024年10月3日.斋主摄

*本文写作时腾讯元宝的deepseek引擎亦有贡献