书史长河中的文化基因密码

一、跨越千年的艺术对话

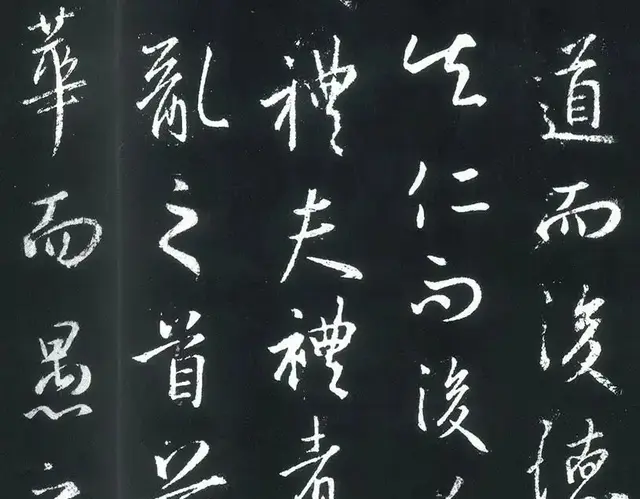

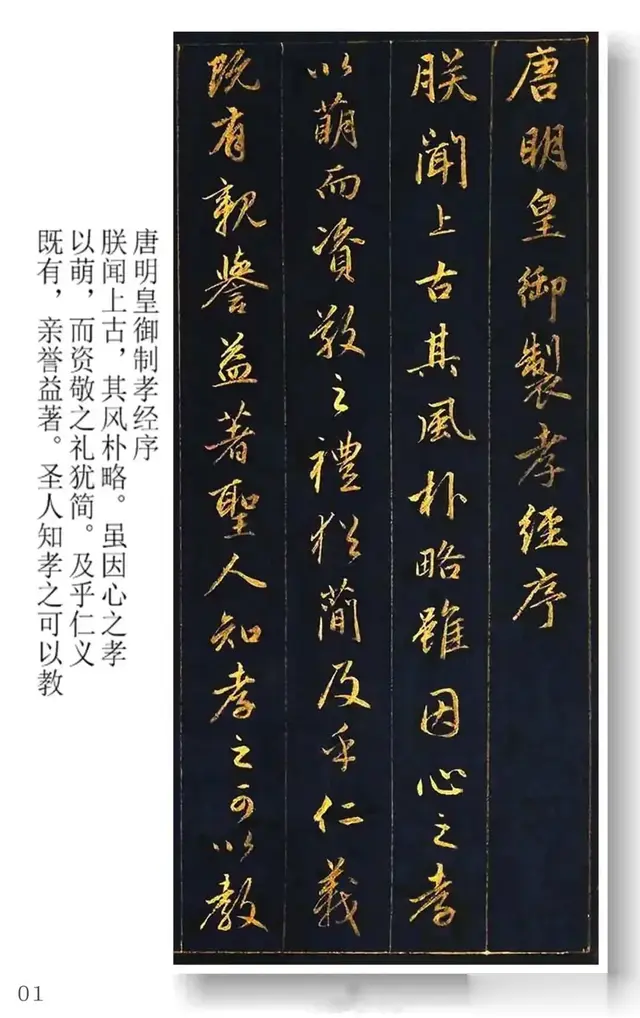

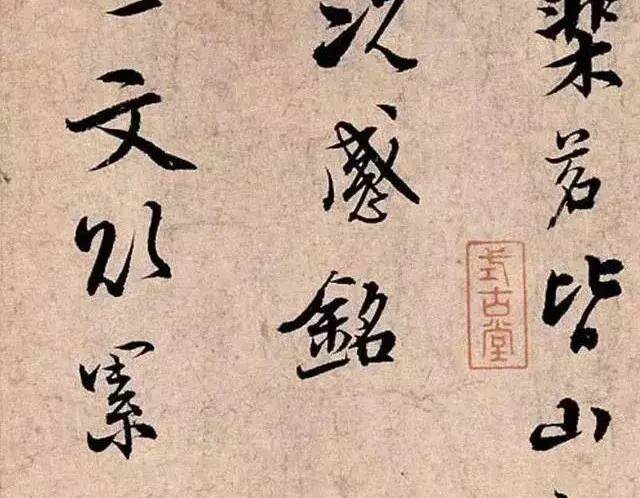

一、跨越千年的艺术对话贞观十六年(642年)的长安城,褚遂良在宫廷的蝉鸣声中提笔临写王羲之《乐毅论》。这一看似寻常的书法行为,实则是中国书法史上一次决定性的文化抉择。作为初唐四家之首,褚遂良以"意临"重构了王羲之的楷书典范:在《越州石氏帖》刻本中,"毅"字右部三横间距的渐次压缩,暗含北碑的雄浑张力;"论"字左右部件的轴线错位,又透出江左风流的灵动气质。这种南北书风的基因重组,恰似唐帝国对多元文化的熔铸,为盛唐楷书范式的建立埋下伏笔。

二、文墨互证的精神图谱

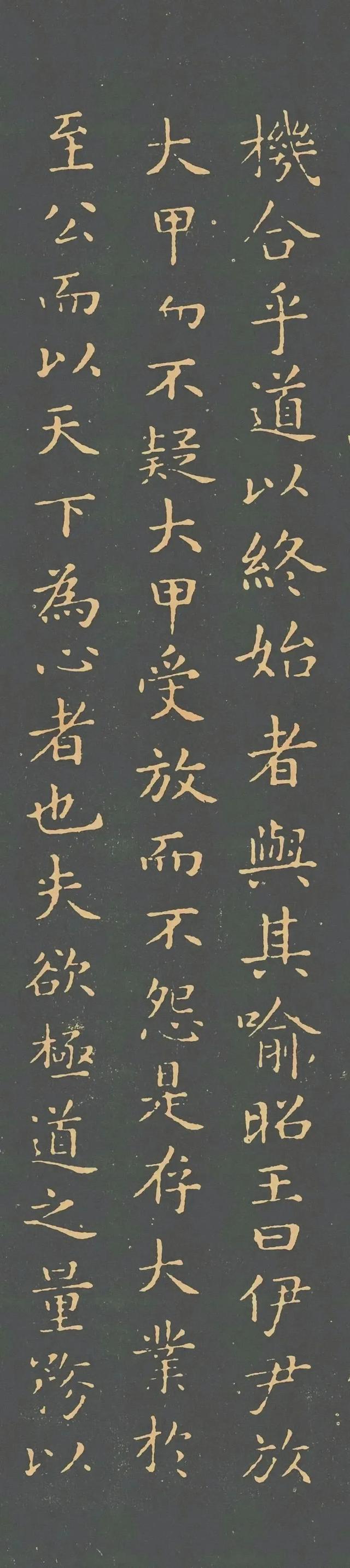

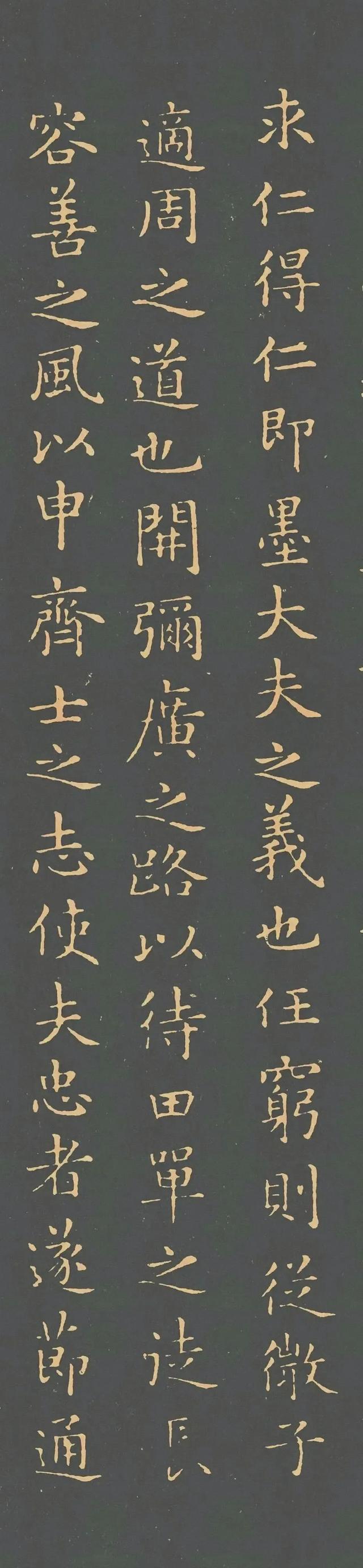

二、文墨互证的精神图谱王羲之原书《乐毅论》借战国名将乐毅伐齐的史事,探讨仁政与征伐的辩证关系。褚遂良通过书法语言对文本进行了深度诠释:

- 笔触的温度:书写"伐"字时,戈钩的弧度被刻意柔化,收笔处圆转如太极,将"以武止戈"的哲学思考转化为视觉符号;

- 结构的隐喻:"疑"字左右部件的疏离布局,构成政治猜忌的空间寓言,右部"矢"旁的倾斜之势如暗箭悬顶;

- 章法的呼吸:论及乐毅"七十余城"的辉煌战绩时,字距舒展如疆域延展;至"莒、即墨未下"的转折处,字形骤缩形成视觉洼地。

这种"以书释经"的创作模式,使褚本成为思想史的特殊注脚。其"平画宽结"的结体特征(如"城"字右斜钩的北碑方折),既是艺术语言的创新,更是初唐构建文化认同的视觉宣言。

三、文明演进的基因图谱

三、文明演进的基因图谱1. 文化传承的活性密码

褚氏临本展现的"创造性转化"智慧,在数字时代获得新生:故宫博物院用3D扫描技术复原《乐毅论》刻石的剥蚀痕迹,AI算法通过分析褚帖笔势生成动态书写图谱。这些实践延续着"古法今用"的传统,如同敦煌壁画修复中"最小干预原则"与数字渲染技术的结合,在解构与重构间激活传统基因。

2. 社会治理的刚柔启示

文本中"围城不攻"的战略克制,与褚书刚柔相济的笔法形成跨时空对话。现代城市治理可从中获得启示:杭州"健康码"在疫情管控中保留人文通道,新加坡组屋政策融合法规刚性(种族比例限制)与选择弹性(20%自主配额),恰似褚书"休"字左右部件的疏朗布局,在秩序中预留呼吸空间。

3. 艺术创新的跨界基因

褚书对南北书风的融合,预示艺术跨界的无限可能:建筑师马岩松的"墨色建筑"用混凝土复现飞白质感,服装设计师郭培将褚帖笔意转化为刺绣的丝线走向。这些创作如同书法史上的"二次临摹",在材质转换中延续文化DNA。

四、技术时代的人文锚点

四、技术时代的人文锚点在算法统治注意力的当下,褚遂良的书写哲学提供对抗异化的密钥:

- 慢速审美:纽约MoMA推出的"数字书法冥想舱",将褚帖运笔节奏转化为呼吸引导脉冲,参与者需用45分钟完成单字摹写,重建深度注意力机制;

- 韧性培育:瑞士圣加仑大学开发的心理稳定性评估模型,通过分析褚书结构中轴线摆动的数学规律(如"伐"字重心偏移角度),量化个体的抗压能力;

- 知行合一:敦煌研究院的"数字供养人"计划,让公众通过VR临摹褚帖参与壁画修复,在交互中实践"技进乎道"的传统智慧。

五、流动的永恒

五、流动的永恒从贞观年的宫廷案几到元宇宙的虚拟展馆,《临乐毅论》始终保持着文化基因的活跃性。它提示我们:真正的传统不是凝固的遗产,而是不断重组的生命体。

当荷兰代尔夫特理工大学用纳米级3D打印复刻褚帖笔触的"屋漏痕"肌理,当SpaceX工程师从书法结体原理中获取航天器对接算法灵感,这部7世纪的临摹之作,仍在为人类文明提供超越时空的解决方案。在这幅横跨千年的精神长卷里,每一道墨痕都是过去与未来的契约,每一次临摹都是文明基因的再次转录。