“老师,我生了”,大学生粗心“漏发”一个字,结局看完笑不活了难道大学生的尴尬,不是我们每个人都曾经历过的吗?生活在这个科技飞速发展的时代,许多事情变得前所未有的方便。社交软件、邮件、即时通讯工具让我们不再需要面对面沟通,但却也让“误发信息”成了家常便饭。特别是对于一些大学生来说,似乎网络生活让他们变得过于随意,甚至忽略了沟通中的一些基本礼仪。而这其中最让人捧腹的,往往就是那些“错发”的瞬间。可是,当这些不经意的小错误出现在老师和学生的沟通中时,又会带来什么样的尴尬呢?让我们从一些有趣又令人深思的例子中看看,这些“漏发”和“错发”背后隐藏的那些小问题。

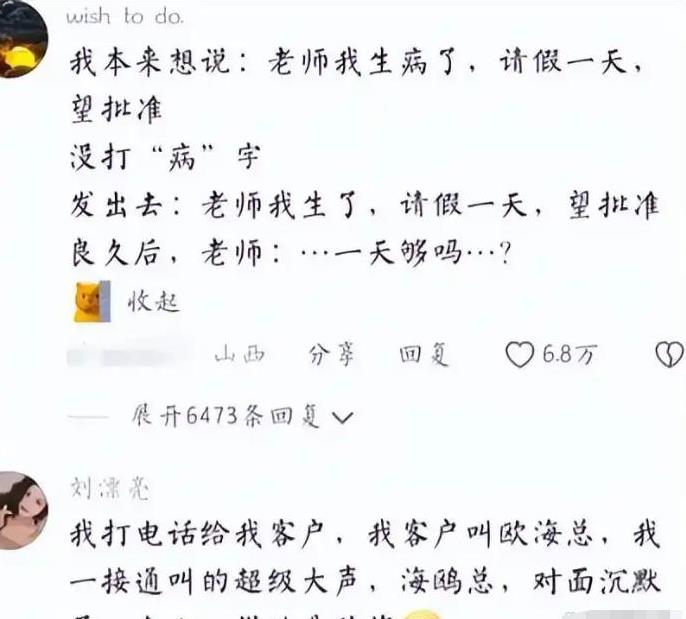

“错发”带来的尴尬:大学生的沟通“事故”谁能想到,大学生也会在给老师发消息时出现如此离谱的错误?像是学生想请假,却发错了消息:“老师,我生了”!原本应该是“老师,我生病了”,却因为疏忽漏掉了一个字。这种意外的“生死”瞬间,恐怕不仅让老师一时无言,其他看到的人也会捧腹大笑。这种小小的错误,虽然看似搞笑,但也暴露出了很多大学生在沟通中的不严谨和对基本礼仪的忽视。这种错误发生的背后,或许正是由于网络社交的便利让学生们过于放松了对沟通的要求。

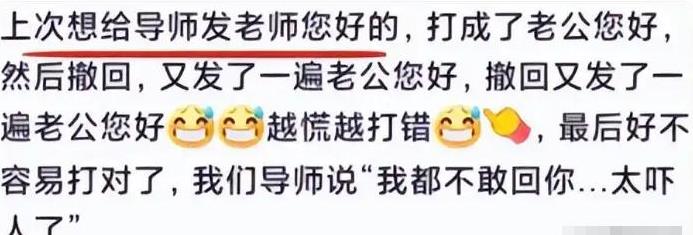

许多人在网上聊天时会忽略掉对话的正式性,甚至与老师也能调皮开玩笑,但实际上,尊重仍然是任何沟通中的基本底线。大学生的“随便”是否真的无伤大雅?不可否认,大学生处在一个充满活力和创新的年纪,很多时候他们并不拘泥于传统的规则和形式,喜欢自我表达,甚至通过“有趣”的方式进行沟通。但是,这种随便的态度,是否真的适用于与老师、上司等长辈的互动中呢?当学生对老师说“老公”,可能觉得是开玩笑,可是这种言辞过于亲昵,甚至可能让老师感到尴尬。

老师作为一个有着丰富经验和社会地位的人,理应得到学生的尊重和恰当的沟通。特别是在面对那些严肃问题时,学生的调皮可能会显得不合时宜,甚至影响到自己的形象。在大学阶段,学生们或许会觉得自己与老师差不多大,关系可以比较随意,但这并不意味着可以放松对对方的尊重。在许多情况下,大学生需要从“朋友”变回“学生”,学会在互动中保持适当的距离和分寸感。踏入职场前的最后一课:沟通是基础随着毕业季的临近,很多大学生开始思考未来的就业问题。然而,在职场中,沟通技巧将成为一个决定性因素。

如果连最基本的沟通礼仪都没有掌握,如何能够在职场中游刃有余?大学生的粗心和不成熟可能让自己失去很多机会,尤其是当他们开始与上司或客户进行正式交流时,任何不谨慎的言辞都可能影响他们的职业形象。因此,大学生们在学习专业知识的同时,也应当重视沟通技能的提升。在课堂上,老师的每一句话都可能影响到他们的未来;在社交场合,礼貌和尊重也是构建良好人际关系的重要基础。毕业后进入职场时,恰当的沟通能力不仅能帮助他们得到同事和上司的认可,还能使他们在竞争激烈的职场中脱颖而出。

怎样才能避免这些沟通“事故”?如果我们希望避免这些令人尴尬的沟通“事故”,就需要在日常生活中从小事做起。首先,大学生要学会关注信息的准确性,避免在发送重要消息时犯低级错误。其次,与老师、上司等长辈沟通时,应保持基本的尊重,不轻易开玩笑,也不随意使用过于亲密的词汇。此外,及时反思自己的言辞,避免让自己显得不成熟和不尊重他人,也是非常重要的。在学习如何和老师、上司沟通时,大学生们需要意识到,职场和课堂的规则是不同的,虽然亲切和幽默可以增进关系,但最基本的礼仪和专业素养永远不能忽视。从“错发”到自我成长:大学生的转变最终,这些“错发”并不只是简单的搞笑故事,它们反映了当代大学生在成长过程中的一些迷茫和困惑。大学生正处在从学生到职场人的过渡阶段,在这个过程中,如何平衡自己与他人、轻松与严肃之间的关系,往往是他们需要面对的一大课题。误发信息、调皮开玩笑,虽然有时候会让人忍俊不禁,但更多的是提醒我们,成长的路上需要不断调整和改进。如果说这些小失误能够成为大学生在成长道路上的警钟,那么未来的职场生活中,他们一定能更加成熟地面对沟通中的挑战。

正如我们每个人的成长一样,尽管会犯错,但每一次的反思和改进,都会让我们离成功更近一步。结语:因此,当大学生们在毕业后步入职场时,他们应该更加注意自己的沟通方式,尊重他人,理智地表达自己。在未来的工作中,他们需要通过提高沟通技能和自我修养,真正做到从“学生”到“职场人”的转变。不仅仅是避免“错发”信息,更要避免因疏忽而错失良机,成就自己更加出色的职业生涯。