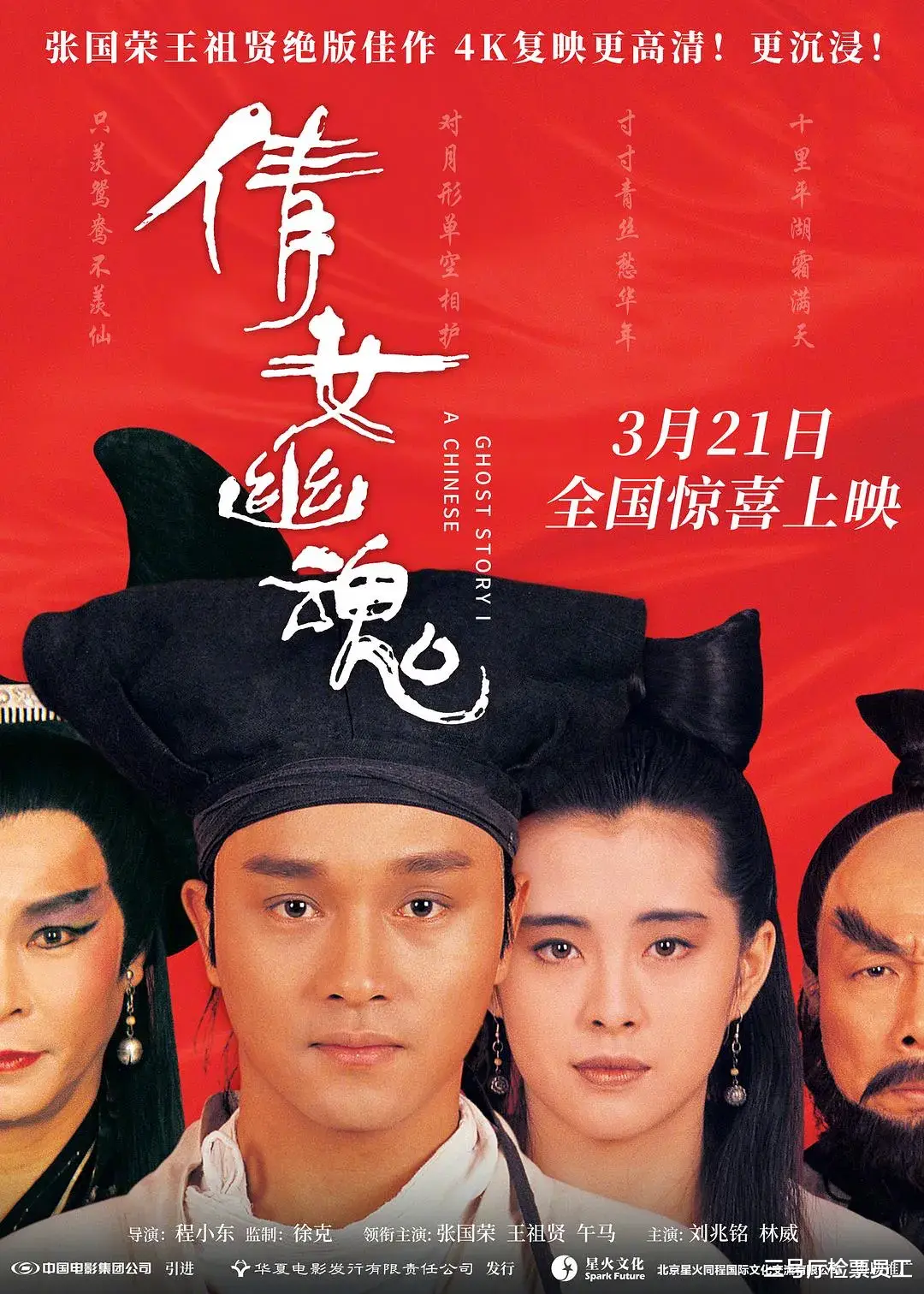

聊一部重映的经典——

《倩女幽魂》

即便是在最近的一批老片重映里,这部也算是我最惊喜和最期待的一部。

80万评价,豆瓣8.8,金马奖最佳改编剧本,以及最经典的王祖贤和张国荣形象之一,这些还只是它最不起眼的亮点。

这一部最好的地方在于,在前前后后对于小倩故事的上百部改编里,能留在我们印象里几十年反复咀嚼的,似乎只有这一部。

更甚于,即便是过了四十年我们再去看小倩的影视改编,这一部依旧是一点也不过时甚至会超过每一版的存在。

到底它有何魅力?刚好趁着这次重映聊聊。

不止聊《倩女幽魂》,也聊聊聂小倩。

一、

看这部的方法和看“白蛇”系列的方法类似,都不能只停在这一部,要看整个“小倩”故事的前后始末。

小倩的故事最早是蒲松龄创作的,宁采臣借宿金华寺庙,遭遇女鬼聂小倩,小倩以财色来诱惑宁采臣,对方均不为所动,反倒答应了她的请求,为她埋了遗骨。她感动于宁采臣的善良正直,随宁采臣回家服侍采臣一家最终成为他的妻子。

这故事看似只是一个知恩向善的劝诱,其实它痛斥和暗讽的意味还是挺强的。

比如说聂小倩与宁采臣成婚后,一日妖物要来报复逃跑的小倩,小倩让宁采臣将燕赤霞给的剑袋悬挂户上,这个剑袋是剑仙用来放人头的袋子,不知道杀了多少人染出这样一个凶物,在妖物袭来时,剑袋里钻出了更为凶恶的厉鬼吞下了妖物。

正邪在此处变得混沌,当妖物作为反派时,人反倒使用了更恶的方法收服了它,一山更比一山高,一鬼更比一鬼恶。

不过囿于当时清朝的思想,《聂小倩》对人的写法仍旧是困在礼教里的,不止是女人需要守礼,男人同样需要,所以开篇介绍宁采臣就是“生平无二色”,不娶妾,不外遇。也正是这样的宁采臣才能痛斥前来引诱自己的小倩,并将黄金扔出窗外贬其为不义之财。

而它最终的美满结局则传达出一个最根本的思想,唯有在礼教的约束规范下,人唯有学会克制欲望,才能获得自己的欲望。

李翰祥版本60年代的改编就是遵循的这个思路,宁采臣身上多的是传统文人的儒雅气质,陶醉于古琴字画,感慨于家国危亡,聂小倩更是几乎完全丢掉鬼气,只余一个端庄典雅的小姐形象,她与宁采臣也是因诗画定情。

所以无论是蒲松龄还是李翰祥,他们塑造出的都是一种古老中国的审美氛围,前者突出对男人克己守礼的自制,对女性贤妻良母的教诲;后者则是偏重一种浪漫的、才子佳人式的想象。

二、

而87版横空出世最好的一点,就是几乎完全破掉了上面这些地方。

它首先在氛围上就进行了颠覆。

这当然与时代背景强烈相关,香港整个社会在80年代已经发生了剧烈转向,曾经60年代纷繁的中原口味被取缔,代之的是愈发强盛的本土文化,同时商业性的增强也促生了过火癫狂的创作氛围。

所以给燕赤霞极其突然地插入一段林中耍剑和rap的戏份,这是当前时代下的创作很难模仿的一段无厘头“鬼畜”,这里用rap唱出的所谓“道道道”的道家宣言与无论是蒲松龄还是李翰祥内含的儒家思维都是大不同的。

整个林中氛围也完全转向了诡谲阴森,人间的气味几乎消失,荒凉但清幽、破败但壮丽的寺庙氛围全然被破碎的、阴森的造景取代。

87版的《倩女幽魂》在镜头里甚至很少有全景式的呈现,唯有小楼一角、漫天烟雾,兰若寺的空间本身就是漂流的、魔幻的。小倩更是在其中只取了轻和幽的感受与意境,伴随她出现的更多是飘荡的轻纱和雾中鬼魅一般飞掠的身影。

兰若寺就这样成了一个与世隔绝的无根空间,它是为了避世的燕赤霞选择栖居的地方,同时也滋生着罪恶和良善这样迥异的两重天。而与兰若寺一林之隔的小城,充斥着尔虞我诈的算计、贪污腐败的官场,但又人声鼎沸热闹非凡,这些加起来可以统一看作港城的化身,时代的存在感比以往的任一版本都要强烈。

宁采臣的形象也发生了变化。

它不再是一味克制的迂腐书生,而是变成了一个有点世俗和小机灵的收账小二。发现账本湿了,他藏起来装起气势要先看老板的账本,在后面更是自己写一本账去要账,比起之前道德符号一样的宁采臣他更像一个有血有肉的真人。

电影还加重了他的少年味道,对人际关系和男女之情都是懵懂的,这就意味着他的写法上要加入一些变化。

电影侧重于把他往一个好人的方向去写,落水后上岸与小倩肌肤接触时会首先关心她会不会冷,同处一浴桶也不会有任何的逾越之举,这里的宁采臣没有“我畏人言,当心廉耻道丧”的说教,这就是一个好人的天性。

于是宁采臣的成长线就很明显了,他先是在小倩这里发现了自己的情欲和爱情,然后又在拯救小倩的过程中承担起了他作为好人的责任,结尾埋葬小倩之后与燕赤霞奔向了夕阳后的未来,或许在这样的乱世下,大家呼唤的理想形象就是一个宁采臣式的好人。

三、

当然更大的改变,还是在小倩这边。

与蒲松龄笔下三从四德的女人和李翰祥镜头下的大家闺秀都不同的是,小倩在这部里被塑造成了一个彻头彻尾的有自我欲望、自我选择的女鬼。

比如最后她选择要转世成人,主动隐瞒姥姥宁采臣的存在,在最后打败黑山老妖时,也是她不顾宝剑对鬼怪的反噬拿起了剑柄。

当小倩在此处拿起剑柄对抗黑山老妖时,所表达的就不再是原著里一恶更比一恶高的讽刺,而是凸显了小倩作为一个鬼的正义之处。

同时增强的还有她作为一个被压迫者的身份,她是一个受害者,被乱世所害,被恶人所害,而在她成为鬼之后,又违背自己的本心被姥姥这个男女莫名的角色所压迫控制,甚至于被迫嫁给阴间的黑山老妖,被这个“夫君”的角色所害。

这其中当然暗含着她需要被拯救的想法,但这部里的拯救本身就代表着小倩是一个对秩序的反叛者。正是因为反抗这些加诸于她的痛苦她才被定义成一个应该清除所以才要被拯救的人,甚至于她自身拥有的主动的情感就已经构成了对秩序的威胁。

不同的小倩代表着不同的社会认知和想象,从贤妻良母到大家闺秀,到了这一版的聂小倩,她才更像一个人,一个自由的女人。

这一版的形象在之后更多的对小倩的影视改编里甚至都是没有达到的,这也是我会推荐大家现在仍要去看这部四十年前的作品的理由,因为兜兜转转我们会发现,即便到了现在还是这版的改编电影最符合我们的时代。

当然毕竟囿于时代的限制,这版的小倩仍旧有一些不足的地方,比如说她的结局还是强调用自我的牺牲来完成宁采臣的成长。

它在其中有一些无意识的批判,小倩罪恶一面的产生其实始终与男性相关,所以她“勾引”毁灭的都是那些不忠、不义、不善或沉溺于欲望中的男人,蒲松龄想借此完成对男人的劝诫,但其实也间接道破了一个事实,就是女人在其中的位置。

这一版的电影里有一个没有展开的细节,他们去挖小倩的坟墓,乱坟岗里挖出来一堆堆的骨灰陶罐,他们把所有的陶罐都装进背篓里来到山下召唤鬼魂,最终从这些陶罐里出来的鬼魂,无一例外全是女鬼。

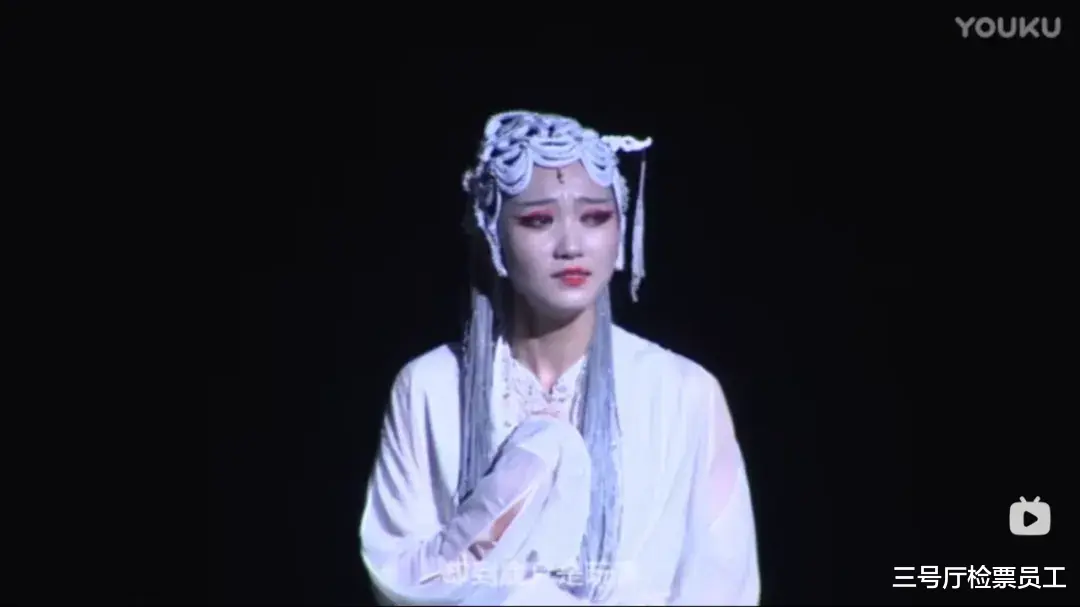

这点在电影里没有被展开,但是在近30年后的一部音乐剧《聂小倩与宁采臣》改编里被写了出来,它说出了87版聂小倩的未尽之意,是对这个文本的发展,更是对历往文本的彻底推翻和延伸。

在这部剧里,宁采臣最终陷于自己对地狱的恐惧,扔下了那把剑,也扔下了口口声声要与小倩殉情的承诺,小倩则成了一个彻底拥有自我选择和欲望的女人。

所以在文章最后,我想给大家分享剧中一段小倩《身世》的唱段,在这个唱段里我们能更深地感受到,故事传唱到现在几百年,小倩早已不止于小倩的故事——

你想知道一个女人怎么会变成妖精

再从妖精变成了鬼变成了漂泊的孤魂

如果我说拜他们所赐谁会真的相信

我的身世我的命运竟是一个个男人

第一个我的父亲他给了我这条贱命

这命贱得他能拿回去转手卖给别人

第二个竹马青梅他曾许我明媚青春

信手拈来又挥手带去不留一丝欢欣

第三个不知其名他送给我一夜噩梦

作为交换顺手夺走我的豆蔻童贞

第四个如意郎君他赐予我一身伤痕

然后让我一丝不挂地滚出他的家门

那第五个赏给我奴婢的身份

第六个赏给我婊子的名分

他们要我回报的是我的肉我的筋我身上的每一寸

那第七个赏给我铁打的牢笼

第八个赏给我火燎的烙印

他们要我偿还的是我的痛我的恨我的罪恶我来认

第九个善于诗文奉送却到底只是玩弄

第十个托付海誓山盟又转眼负心薄幸

第十一个多谢他的馈赠赠给我万劫不复的骂名

多谢他们来势汹汹将我的魂灵从躯壳之中抽离得干干净净

第十二个我从来没有见过他的面孔

是他向漫漫黄泉路上送了我一程五指并拢便收走了我的贱命

或许还有第十三个在前面等唏嘘感慨的你岂能有何不同

但请莫再叹息什么红颜薄命到了最后还不总是无动于衷

。。。。。

到最后到最后

无处埋葬的枯骨没有着落的魂灵

却在哪里找一个能够安身的坟茔