井田制,其实是在春秋时代之前存在的一种比较特殊的土地制度。也就是说,在春秋之前的那段时期,有着这样一种特殊性质的关于土地方面的制度,那便是井田制。

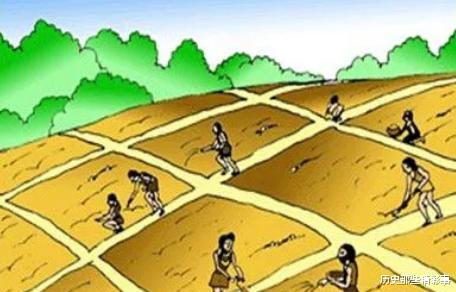

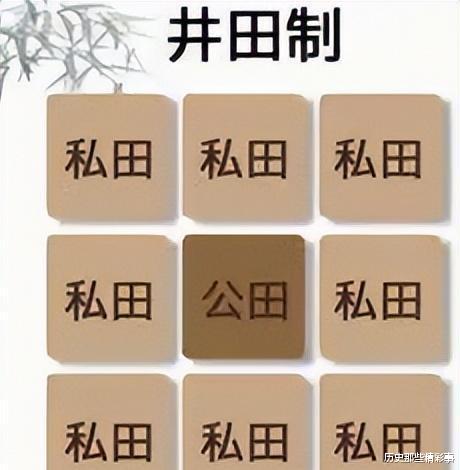

在这样的一种制度规定下,会把一块呈正方形的土地,利用九宫格的划分方式,平均分成九块。正是由于在划分后,其中间所间隔形成的田埂模样恰似一个“井”字,故而这种土地划分制度便被人们叫做井田制了。

在这九块田地之中,有八块是供平民百姓自行耕种的,所收获的粮食也都归百姓个人所有。而位于中间的那一块田地,百姓需无偿进行耕种,其产出的粮食则直接归属国家,这就如同后世所讲的“税款”一般。

这种特殊的土地亦或是收税制度,乍一听貌似简单,且能解决收税难题。然而,据后世史学家考证发现,井田制哪怕是在西周时期,也并非是完全普遍施行的。实际上,真正推行井田制的区域,仅仅局限于西周京城的周边地带罢了。

并且,众多后世史学家皆持有这样的看法,那就是井田制实际上不过是奴隶制社会当中的一种“美好幻想”罢了。此制度从理论层面来讲确实具备可行性,乍一听起来也还挺不错的。然而真到了实际去推行落实的时候,所面临的难度超乎想象,压根就没办法真正得以执行。

这究竟是怎么个情况?

要想把井田制究竟是怎么一回事真正阐释清楚,那还得从井田制产生的历史逻辑着手才行。不然的话,我们着实难以明白,为何井田制没办法在较大范围内推行开来呢。

我们的祖先所缔造的是典型的农业文明,在很早很早以前,他们便深切地知晓土地的重要性究竟达到了何种程度。于农耕文明而言,耕地无疑是赖以生存的根基所在。要是缺失了耕地,那人们便只能去从事打猎或者采摘的活动了,如此一来,能够养活的人口数量是极为有限的。

然而当步入农耕时代以后,便有一个新的难题冒了出来:那作为赖以生存的根本——土地,究竟应当怎样去进行分配呢?

最初的时候,人们实行的是公有制模式呢。那时大家都是遵循着日出而作、日入而息的规律,所生产出来的粮食全部都集中到一块儿,由部落来进行统一的管理,并且按照相应的方式统一进行分配。

这种情形实际上是极为理想的一种状态,要是真能达成的话,那确实很不错呢。可关键在于,没过多久,因不同的人所掌握的生产力存在差异,于是手中便拥有了不一样的权力。而当权力与地位出现差别后,阶级也就随之渐渐产生了。

部落里那些拥有权力的高层,起初便不愿参与实际劳作,反倒企图指挥他人干活,进而坐享他人的劳动成果。正是这样的状况,推动了人类社会不断演化。在此之后,奴隶制社会体系便一步步地呈现出来了。

在这样的体制之中,社会被划分成诸如奴隶主、平民、奴隶等各不相同的阶层。身为处于上层的统治者,奴隶主能够对下层的奴隶下达工作指令,而他们自身却啥事都不用干,只需履行统治之责便足够了。

自原始社会后期起,直至西周得以建立,在这段漫长的历程中,奴隶制社会始终处于持续发展的态势,其社会结构也日益精细复杂起来。居于上层的奴隶主们,慢慢开启了奢华的生活模式。反观处于底层的奴隶们,却不得不承受形形色色的不公平待遇。

接着,又有一个全新的情况冒了出来。

处于底层的奴隶与平民察觉到,自己辛苦生产出来的那些多余物资,统统都被上层的奴隶主给拿走了。他们慢慢醒悟过来,心想即便自己拼尽全力去劳作,可多生产出来的那部分物资压根就不属于自己。如此一来,自己又何苦还要那么努力地去劳动呢?

难道就不可以直接选择躺平,仅仅去生产那些能够满足自身基本需求的物资吗?

当抱有这样想法的人日益增多时,这个部族的整体生产力便迅速下滑起来。对此状况,奴隶主们着手采取各式各样的手段,试图提升奴隶和平民的生产效能。其中最为简便的做法,无疑是运用种种威胁手段,一旦奴隶不劳作或者消极怠工,便直接将其处死。

然而随着时间推移,众人偷懒的本事愈发见长,能做到出工却不尽全力。至于奴隶主们呢,既没办法把全部奴隶都处死,也做不到每日都紧盯着奴隶们劳作。

后来的情况是这样的,那些奴隶主们经过一番实践后察觉到:要是采用各种各样的奖励方式去引诱、蛊惑奴隶的话,其效果相比单纯使用威胁手段可要强得多了。

于是在那之后,奴隶主们做出了承诺,对于奴隶和平民所生产出来的超出所需的物资,只需上缴其中一部分就行啦。而余下的那部分呢,是可以留下来归他们自己所有的。如此这般,生产的数量越是增多,平民和奴隶能够获取到的也就相应地越多了。

如此一来,众人的生产积极性自然而然地就迅速提升起来了。

然而没过多久,众人便又察觉到一个状况:依照相关规定而言,大伙辛勤耕种收获的粮食,只需上缴其中一部分便行。可身为粮食生产者的奴隶与平民,内心定然是期望能把更多的粮食留存下来。

如此一来,在进行上交的这个过程里,他们便会使出各种各样的手段,对自身的生产成果予以瞒报以及漏报。毕竟只要能成功隐瞒住一部分产出,那么剩余下来的这部分,可就全都能归为己有啦。

在奴隶制社会时期,由于技术手段相当有限,奴隶主们全然没办法做到详细统计,究竟大家都生产出了多少物品,他们对此是一无所知,根本无法确切知晓具体的生产数量情况。

于是,在商朝末年至西周初期这段时期,便有人提出了井田制这一制度。

在这套制度下,会把一块土地划分成九块。其中有八块是分配给八个平民家庭去耕种的。而余下的那一块呢,是由众人一同来耕种,不过这块土地所产出的粮食是归国家所有的。

如此这般,被划作“王田”的那片土地,究竟能产出多少粮食,那是一目了然的。即便百姓存有瞒报的心思,可也是极难实现的。毕竟地里所产出的粮食,是能够轻轻松松就被看个明白的呢。

于是,井田制便应运而生了。

然而与此同时,自井田制诞生以后,那两个最为根本的问题,仍旧是没办法得到解决的。

其二,对于身为被征税阶层的平民与奴隶而言,他们并非毫无规避的途径。其中最为简易的做法便是,在耕种自家土地时尽心尽力,而对待公家的土地则采取敷衍应付的态度。

有两个问题直接引发了一种极为离谱的状况。那便是最为肥沃的土地常常无人去耕种,可那些相对贫瘠的土地呢,反倒能产出更多粮食。这样的情形对国家的整体生产显然极为不利,毕竟肥沃的土地压根就没能发挥出其应有的价值呢。

在那之后,西周的统治阶层便着手对井田制进行完善补充。历经了多次的修订与改进,如同软件不断更新版本一般,一个相较之前更为繁杂的井田制最终呈现了出来。

首先,土地被划分成了三类。其中最为肥沃的那部分土地,按规定是归属于最上层的统治阶层的,这部分土地被叫做公田。虽说名义上是属于国家公有性质,可实际上呢,一直以来都是那些身为统治阶层的奴隶主在从中获益并享用着。

对于奴隶主而言,他们拥有征召奴隶以及百姓的权力,会安排这些人优先去耕种自家的土地。一旦出现土地没种好的情况,那些被征召的人便会遭受各种各样的责罚。

接下来,那些次一等的土地会被分配给平民以及地位相对较低的贵族。这些人能够自行耕种所分到的土地,并且无需将产出的粮食上交。不过,他们得承担劳役与兵役方面的责任,在国家开展大型工程建设或者进行战争之时,他们便要出一份力。

那些不用上缴粮食的平民,由于多数是居住在国都周边区域的,故而被叫做“国人”。

另外,那些质量最差的土地,是分给地位最为低下且生活区域离城市较远的平民的。这类平民由于生活在郊外“野外”之处,故而被叫做野人。野人并非奴隶,可其地位依旧不高。他们得先帮领主去耕种土地,等公田耕种完毕后,才可以去种自家那一小块地,以此维持自身基本生活所需。

就这样,由于之前存在着各种各样的规避办法,使得奴隶主在“税”这块有了损失。但如今呢,这部分损失掉的“税”却能够通过另外一种方式,从野人阶层那里给征收上来了。

这种制度对于地位低下的野人和奴隶而言,无疑是极为残忍的。毕竟在此制度之下,奴隶主差不多把他们全部的剩余生产成果都据为己有了。然而从社会整体的角度来看,它却使得社会结构趋于稳定。起码,它让原本的奴隶制社会在统治方面变得更为容易了。

这便是井田制真实的情况。井田制的实际面貌就在于此了,它所呈现出来的种种特征以及内在的运行规则等,综合起来所构成的真实状况,也就是我们现在所说的这般,这,就是井田制实实在在的真相所在了。

说到底,井田制不过就是人们构想出来的一种分配方式罢了。其设想虽美好,可在实际推行时,困难重重。故而为能让这一制度得以更好施行,人们只得不断对其进行各种修订完善。如此一来,那些处于底层的奴隶与平民,便沦为了被盘剥压榨的群体。

常言说得好:“哪里有压迫,哪里就有反抗。”奴隶主的压迫极为强烈,底层平民与奴隶又怎会甘心忍受呢?在强大的奴隶主面前,他们武力反抗或许力不从心,可消极怠工也好,选择逃跑也罢,总归是要以自己的方式去反抗这种压迫的。

然而,在春秋时代来临之前,由于生产力水平颇为低下,平民以及奴隶一旦逃离所居住的区域,进入到纯粹的野外环境,生存便会面临极大的困难。仅仅是开垦荒地这一项,对他们而言就极具挑战性,几乎难以完成。故而在春秋时代之前,这般强度极大的压迫举措,还能勉强得以施行下去。

在春秋时代以前,开荒难度较大,生产力也相对有限。然而自春秋时代起,铁制农具以及牛耕逐步得到推广,这使得开荒的难度大幅降低,生产力随之获得极大提升。众多平民百姓不堪忍受奴隶主的压迫,反抗之势愈发强烈。于是,进入春秋时代之后,井田制便彻底走向了崩溃。

后世诸多历史学家为何大多觉得井田制并未得到大范围推行,而仅仅是奴隶制社会的美妙幻想呢?其实原因说来并不复杂。

首先,先秦时期的典籍里,除了《孟子》、《诗经》以及《周礼》外,其余的基本上都未曾提及井田制。由于缺少充足的考古证据给予支撑,故而人们没办法证实,这种制度在西周时期曾被其统治者进行过大范围的推广。

其次,这种制度过于理想化了。“八分私田一分公田”的制度,乍一听貌似很公平,可实际操作起来,困难重重。平民盼着少劳作,奴隶主却想着多征税,双方矛盾突出,必然会相互争斗,要找到那个恰到好处的完美平衡点,根本就不可能。

如此这般,井田制这一制度,显然是难以在较大范围内得以推行了。当各个不同的地区以及诸侯国,依照自身的实际状况不断做出调整、更新相关细则之后,它们所施行的实际制度,已然与所谓“正版的井田制”有着天壤之别啦。