一艘货轮静静停靠在苏联的黑海港口。

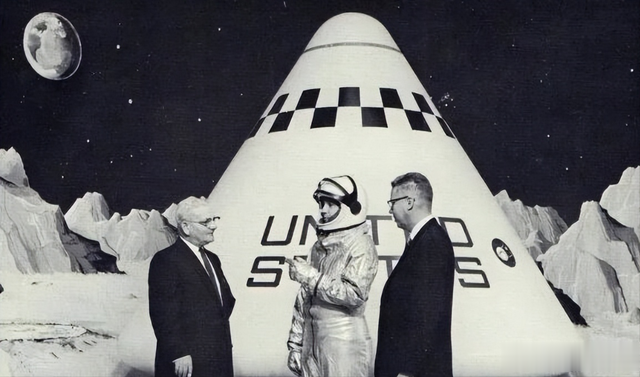

一群特殊的“乘客”逐一被小心翼翼地从船舱中抬下:11只毛发蓬乱的黑猩猩。它们从西非远道而来,目的地是苏呼米灵长类研究所。

这座隐秘的研究所表面上是灵长类医学研究的中心,但实际上,其内部正进行着一场胆大妄为的实验计划。

它的核心问题是——人类与类人猿是否可以产生后代?

伊利亚·伊万诺夫的名字在20世纪初的欧洲科学界,可谓无人不知、无人不晓。

他原本是一位兽医学领域的专家,尤其在动物生殖技术方面成就斐然。

他的崭露头角始于改良战马的人工授精技术,这项技术的出现解决了战马培育过程中很多棘手的难题。

1907年,年仅37岁的他已经是赫尔松州最顶尖的研究者之一,通过人工授精,他成功繁育了500匹优质战马,而这支战马队伍在当时被视为苏联军事力量的重要象征。

伊万诺夫的兴趣很快延伸到更加复杂的杂交实验上。他在赫尔松州自然保护区开展了斑马和驴的杂交研究。

二者的生物学亲缘关系较近,理论上是可能产生后代的,而伊万诺夫果然成功了。

他通过精细的控制和反复的尝试,得到了首批“斑驴”。

这种新物种遗传了斑马的独特外观和驴的耐力,苏联的《真理报》对这一成就进行了盛赞,称其为“生物革命的旗手”,将伊万诺夫推上了科学的高峰。

与普通的科学家不同,伊万诺夫的野心显然更大。

他开始把目光投向更遥远、更未知的领域:跨物种的遗传可能性。

如果说将斑马和驴的特性结合是一场革命,那么将人类引入这一跨物种实验中,将会是怎样的突破?

这个看似疯狂的想法在当时大胆得令人难以置信,但对伊万诺夫而言,它却逐步成为一项可以切实展开的计划。

1921年,苏联畜牧总局为他拨款291912美元,这是当时一笔巨大的专项研究经费。

当时的苏联正处于科学发展如火如荼的阶段,国家对于农业和畜牧业的科研创新投入极大,而伊万诺夫这样功勋卓著的科学家自然是受到重点支持的人。

然而,他提交的这项研究计划书中却隐藏着非同一般的内容,其中用令人震惊的语言提到:“建议探索人类与类人猿的遗传可能性。”

此后,他组织了一系列大胆实验,其间满是科学与伦理的矛盾与碰撞。

1926年,伊万诺夫开始把他的实验拓展到类人猿的领域。

当时的苏联并不具备充足的条件,他的目光因此转向了非洲,那片类人猿仍在大范围栖息的土地。

在苏联和法国之间的协商下,他的计划被赋予了合法基础。

他带上所需的实验设备,从一座苏联港口登上了名为“波尔塔瓦号”的货轮,经过数月航行抵达了西非的几内亚殖民地。几内亚的基西杜古丛林最终成为了他的秘密实验据点。

为了实验,伊万诺夫亲自带领团队在这里搭建了一个临时实验室。

清点并安装好从苏联运来的各种仪器后,他着手搜寻实验所需的主要对象——黑猩猩。

捕捉一只成年黑猩猩并不容易,当地的工人们为此花费了巨大力气,而黑猩猩的抗拒性和攻击性也为团队带来了不少麻烦。

但最终,伊万诺夫还是成功捕获了三只雌性黑猩猩,它们成为这场实验的核心个体。

为了能够完成实验,他设计并使用了一种特殊的固定手术台。

这些雌性黑猩猩每天都会被固定在手术台上,用特殊的仪器注射人类的精液。

负责记录实验的助手们都被要求严格按照伊万诺夫的部署进行操作,而伊万诺夫自己也始终亲力亲为。

现实并没有给出让伊万诺夫满意的答案。几个星期过去了,几个月过去了,那三只雌性黑猩猩的繁殖情况依然没有变化。

无论伊万诺夫如何优化操作细节,甚至增加注射次数,它们的经期始终如常,没有任何怀孕迹象。

失望的伊万诺夫在总结实验失败原因的同时,决定将实验场地转移到条件更优越的苏联国内。丛林中的这段经历,成为他日后更大规模尝试的前奏。

1927年的一个冬日,苏联黑海之滨的苏呼米迎来了11位特殊的“不速之客”——它们是一批由非洲运来、毛发斑驳的黑猩猩。

为了避免运输过程中的损耗,这些猩猩被关押在特殊的铁笼中,每只笼子都有坚固的铁索固定在船舱的甲板上。

这座建于1922年的研究机构起初只是一个普通的灵长类动物研究中心,而当伊万诺夫的跨物种实验项目入驻后,这里摇身一变,成了极为神秘的试验基地,并且在政府层面获得了更高的定位和资源支持。

研究所的新牌匾上写着“全联盟实验病理学与治疗学研究所”,这一官方名称听起来与医学领域紧密相关,掩盖了正在这里秘密进行的异常试验。

实验初期的主要对象仍是新运来的黑猩猩。

伊万诺夫等人设计了多种实验方案,通过优化操作流程,探索跨物种受精的可能性。

非洲试验所遇到的技术困境仍未解决,黑猩猩的生殖隔离现象依旧没有任何松动的迹象,这让伊万诺夫逐渐认为,或许需要一个更加激进的办法。

在他看来,如果无法通过黑猩猩的身体实现受精,也许人类的身体会是另一个突破口。

在得到苏联人民委员会的特殊许可后,伊万诺夫展开了一项看似不可思议的行动:招募女性志愿者。根据档案记载,一共有五名女性应召加入。

这些年轻女性来自苏联不同地区,背景各异,其中两人是肺结核患者,她们之所以愿意自愿参与,是因为坚信科学进步能带来医学奇迹。

她们在签署严格的保密协议后,被要求全程听从研究团队的安排,协议中还明确规定:“实验期间禁止自然受孕。”

1930年春天,在苏呼米研究所的一间昏暗实验室里,伊万诺夫带领的团队开始迈向最终的实验阶段。

研究团队制订了极为详细的实验操作步骤,核心是将雄性黑猩猩的精液提取后,以最快的速度注入到志愿者的子宫中。

整个过程必须在15分钟内完成,以确保精液的细胞活性保持最佳状态,而操作的精密性和时间要求令辅助工作人员倍感压力。

由于需要确保精液注射的成功率,志愿者被安置在特殊的手术台上,医护人员在仪器控制下完成每一步骤。

过程中最令人震撼的一幕出现在第7次实验时。

志愿者玛丽亚突然身体剧烈抽搐,脸色迅速发青,随即从手术台上滑落,嘴里发出令人心悸的喊声:“像火烧一样的疼!”

这样的实验总共持续了长达18个月之久,有时候一天就要安排多个志愿者的轮次,重复同样的流程。

最终的实验结果却让所有人的努力变得毫无意义——依旧没有成功实现受精。

科学上的突破未曾出现,而心理和生理上的代价却已经沉重。

档案显示,志愿者们在实验期间的身体状况逐渐恶化,情绪也变得愈发低迷。

尽管实验的失败已经显而易见,但伊万诺夫并未对外透露任何消息。

政治的风暴很快卷入这场实验之中。

1930年冬,伊万诺夫以“参加反革命组织”的罪名被捕,实验被迫中断。

在漫长的审讯过程中,伊万诺夫试图为自己辩护,这些解释无济于事。

最终,他被指控为“反革命分子”,罪名没有更多实质性证据,却足以将他流放。漂泊在寒冷阿拉木图的日子里,伊万诺夫的身体状况急剧恶化。

在恶劣的劳改环境中,营养匮乏、寒冷与过度劳累成了常态,而动脉硬化的病症最终悄然攫住了他的生命。

1932年3月20日,伊万诺夫猝然离世,结束了自己充满争议且跌宕起伏的一生。

伊利亚·伊万诺夫即便已经离世,他的科学实验和遗留的数据却未彻底落幕。

他的团队在苏呼米灵长类研究所曾保留了部分实验产物。

这些标本包括至少三份人猿杂交胚胎——它们浸泡在福尔马林中,存放于实验室密不透风的储藏室内。

档案中提到,这些胚胎标本原本计划用于未来的研究,随着二战的爆发,所有的实验设施很快被战役侵袭。

1942年,高加索成为战争的焦点之一,苏呼米一带的建筑在德军空袭中遭到严重轰炸,而研究所的标本也在战火中一同化为灰烬。

自此,这些浸泡在福尔马林中的胚胎成为无法挽回的历史遗物。

尽管实验残骸消失,但历史并非一片空白。

苏呼米研究所的实验设备成为了战后为数不多的物证之一。

如今,这些设备被陈列在格鲁吉亚科学院灵长类研究中心的档案室中,成为后人研究该段历史的重要线索。

其中最引人注目的,是一台用于运输实验样本的精液恒温箱。

这台设备拥有镀铬外壳,外壳表面刻着俄文“为科学献身”,如今虽然刻痕已经模糊,但字迹仍能依稀辨认。

这种邪恶的政权不倒,天理难容。

无恶不作,简直是反人类,反天道伦理。

不懂就问,这苏联人为啥不自己亲自干就不知道结果啦,何必花费时间和金钱[捂脸哭]

尊重生命尊严,不做有违悖伦理的事。

人头马、美人鱼、美度莎。。。都成功了

生殖隔离,大自然不容许

染色体的条数得是一样的吧,要不生殖隔离啊。

这种事情交给阿三,他们可以缩短实验周期,大大提高实验成功率!自愿者也多

反人类行为!

邪恶的苏联。

可以载入史册了

艾滋病好像就是从这里开始的,这帮畜生玩意

一群吊毛骗经费。打着研究的幌子玩女人……

苏联男人不行了[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

反正苏联都完蛋了,想怎么编都没国家追究的。[静静吃瓜]

造物主是公平的!!生殖隔离也是为了组织杂交物产生

许仙,宁采臣!

我来充当猿猴吧

[笑着哭]应该先搞人类混血再说先搞这个干嘛

说了半天和标题没啥关系

什么心理