因为平台有规定,所以在阅读时得先看段视频,才能继续看后面的文章内容。希望大家能理解并支持下这个做法。

解放战快打完那会儿,金门那儿打了一仗,跟辽沈、淮海、平津还有渡江那些大战比起来,金门这仗规模真不算大,也就一个师的兵力。但你别看它小,这场仗的影响可大了去了,意义也特别重,根本不是一个师级别的战斗能比的。

金门战役中,解放军遭遇了少有的失败,这事儿让全军都大吃一惊,连毛主席也受到了震动。当时负责指挥这场战役的是28军的代理军长萧锋,因为这场仗,他被连续降了三级职务,还被调离了28军。

1955年,人民解放军搞了个大授衔仪式。萧锋这人,11岁就敢参加农民起义,14岁就成了党员,18岁还走完了红军那二万五千里的长征路。他啊,以前是给陈毅、粟裕当手下的“阻击高手”,在抗日战争、解放战争里,那可是战功赫赫。但奇怪的是,这次大授衔他居然没拿到少将军衔。不过还好,6年后,萧锋又迎来了人生的一个新转机。

说起来,萧锋到底是个什么样的人物呢?他领头打的金门战役为啥会输?打了那一仗后,这位将军后来过得咋样了?

1916年那会儿,萧锋在江西泰和县,就是井冈山脚底下的一个穷农民家里出生了。他小时候啊,就是个放牛的孩子,连一个字都不认识。

1927年9月份,年仅11岁的萧锋,加入了赣南万安地区的农民起义。

1928年的时候,萧锋才12岁,他就加入了中国工农红军,成了一个大家口中的“小红军战士”。

1930年的时候,萧锋从青年团员变成了中国共产党的一员。他虽然不认识字,但打起仗来特别厉害,后来慢慢就变成了个打仗很厉害的红军指挥官。

1932年那会儿,萧锋和萧曼玉喜结连理,成了革命路上的伴侣。他们早在赣南万安农民暴动时就已经认识,并且一起并肩作战过。

打从还没结婚那会儿,萧曼玉就自告奋勇地当起了萧锋的启蒙老师,教他认字,还琢磨出用写日记的方式来帮他提升文化素养。

哎,真是倒霉,1934年8月那会儿,萧曼玉刚生完孩子没多久,就碰上了敌机的轰炸,结果她和孩子都没能幸免,一起离世了。

同一年,也就是10年前,萧锋加入了红军的长征队伍。

受已故妻子萧曼玉的鼓舞,他开始记下自己在长征路上的战斗经历。那时候,前面有敌军拦截,后面有追兵紧逼,他还得翻越雪山、穿过草地。他把这一路上经历的大大小小的战斗都写了下来。后来,他整理这些记录,出版了《长征日记》。这本书对研究长征的人来说,具有很高的史料价值。它有力地支持了红军长征最多走了两万五千里的说法,还填补了红军战斗历史中的空白。

抗战那会儿,萧锋挑起了大梁,做了我们党手下三个主力师里头的一个,还是东北野战军老前辈八路军115师骑兵团的政委。他头一仗就在倒马关露了脸,把日军不可一世的嚣张气焰给灭了。后来,他又加入了八路军自成立以来打的第一场大胜仗——平型关大战,那可是风光无限好啊。

之后,萧锋先后担任了晋察冀军区第一分区第三团的政委,第四分区第五团的政委以及团长,还有军分区的副参谋长这些职务。

1939年那会儿,萧锋在陈庄打了一场硬仗,他亲自上手,指挥着重机枪手,干掉了日军里那个挺有名的“牛刀子”专家,就是水源旅团长。后来,他又参加了大大小小上百次的战斗,其中还有百团大战这种大场面。在华北抗日战场上,日伪军大扫荡闹得凶,萧锋他们可不含糊,最先搞起了“麻雀战”、“地道战”和“地雷战”,这些招儿把日伪军吓得要命。

在解放战争时期,萧锋接到任务去山东,他先后做过山东军区7师的副师长,华东野战军11师和29师的师长,还有第三野战军28军的副军长和代理军长。孟良崮、豫东、济南、淮海这些大战役里头,他都参加了,表现非常出色。他就是陈毅、粟裕特别信赖的“阻击高手”。

特别是在豫东那场大战里,他琢磨出了一个新招儿,叫“猫耳洞”,说白了就是个小巧的避炮坑。这玩意儿做起来简单,不用啥复杂材料,几根木头就能搞定。挖好了以后,防御炮火的效果比战壕还好使。后来啊,在我军打的三大战役里,还有对越自卫反击战的老山战场上,战士们都广泛用上了“猫耳洞”。在坚守阵地的时候,它可帮了大忙,减少了好多不必要的牺牲。

除了“猫耳洞”之外,萧锋还想出了个新招,叫“空中炸药包”。在二野和三野的猛攻以及打坦克的战斗里,这玩意儿可派上大用场了。后来,这个创新还被《毛泽东选集》给提上了,算是解放战争里的五大厉害发明之一。

在解放战争快结束的时候,28军的代军长萧锋被点将,成了金门战役登陆作战的总指挥,负责前线的指挥工作。

这场战斗,对萧锋的军人生活带来了非常大的改变。

金门这个地方,就在福建省厦门岛的东边海上,它站在台湾海峡的西边,往西走1.8海里就是厦门,往东跨过台湾海峡,就能瞅见台中。整个金门加起来有147.37平方公里大。金门县城呢,就在大金门岛的西边那块儿。

在1949年6月之前,国民党军队在金门岛上压根儿就没建啥防御工事。一直拖到了6月的中下旬,他们才开始动手,在金门岛上布置防线,还拉上了通信线路。

8月份,福建那边的战斗情况有了新进展。到了8月末的时候,解放军成功地把莆田、惠安、泉州、青阳、安海这些地方都解放了,这样一来,就为接下来攻打漳州和厦门的战役打下了很好的基础。

那时候,国民党军队已经打定主意,要死守金门和厦门这两个地方,把它们当成保护台湾的两道重要防线。

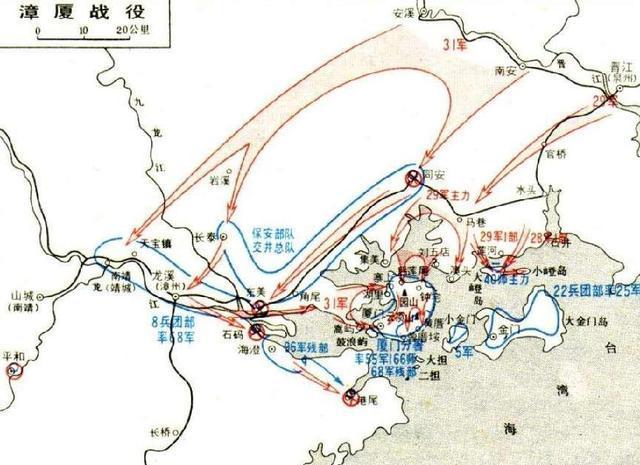

9月19号那天,人民解放军的第十兵团主要部队,在休息整顿了一段时间之后,就带头打响了攻打漳州和厦门的战斗。

10月1号那天,新中国举行了盛大的开国大典。毛主席站在北京天安门城楼上,大声宣告:中华人民共和国正式成立了!

在祖国最南边的地界上,第十兵团正忙着琢磨怎么攻打金门和厦门,整个部队都激动得不行。大家都憋着一股劲儿,想着一次性就拿下金门和厦门,给党中央送上一份大礼!

10月4号那天,第十兵团下了个命令,说是要一口气拿下厦门和金门,然后就开始忙活着准备渡海打仗的事儿了。

这次战斗,算是咱们军队头一回搞的大规模渡海登陆。咱们在水上打仗没啥经验,手里有兵但没船,加上没有海军和空军在后面帮忙挡着,那些短板就全都露出来了。

国民党军队从台湾和金门派出飞行队伍,几乎每日都会对沿海解放军的驻扎地进行猛烈的轰炸攻击。

再加上沿海地区刚被解放不久,当地的渔民对解放军还不够了解,意识没跟上,所以解放军在找船只这事儿上碰了不少钉子,就更别提请那些船夫当教练,教大家开船技术了。

萧锋后来在他的回忆里说过,那时候军队指挥部到泉州淗江村都差不多快十天了,手头就只有从南边带过来的28条木船。可恼的是,这里面有12条船的人全跑没了,白天好不容易把人找回来,结果一到晚上又全给跑了。

就在那样的情况下,10月10号这天,粟裕收到了第十兵团发来的电报,说是要同时“攻打并消灭厦门和金门的敌人”。但他心里其实没底。

10月11号,第三野战军给第十兵团回了电报,说先打厦门这事儿比较靠谱。

后来,第十兵团仔仔细细检查了渡海打仗的各项准备,发现28军打金门用的船不够多。因此,他们放弃了之前同时打下金门和厦门的计划,改为了“先拿下厦门,再去打金门”。

萧锋带着的第28军,攻打金门的行动得往后挪挪,得等到厦门这块地方解放了之后再说。

10月15号那天,第十兵团动手攻打厦门岛,开始了渡海大战。这次,二十八军是打头阵的,负责用大炮和火力帮忙。

经过一场激烈的战斗,第十兵团成功打破了敌人的防线,10月17日那天,厦门全岛以及鼓浪屿重获自由,紧接着,闽南地区的漳州、泉州等地也都全部被解放了。

这样一来,原本打算同时拿下金门和厦门的作战计划,在厦门被率先攻下之后,就只剩下金门这一目标了。

10月24日晚上,萧锋带着他的28军两个团,还有归他管的29军一个团,加起来3个多团,总共8000多名战士,趁着天黑,坐着300条木船,朝着国民党军队退到的金门岛发动了进攻。

25号大清早,咱们的队伍顺利上了岛。可没想到,这却成了场大悲剧,上岛的战士们一个都没能回来。

战后,毛主席直接点出了金门战役为啥输了:就是咱们“小看了敌人,又太心急了”。后来,在打算攻打海南岛、舟山群岛之前,他好几次又提起了金门的事儿,告诉我们得牢记那个教训,千万别再小看敌人,也别急着动手。

这样一来,金门因为小看敌人而吃了败仗的事情,大家都知道了。但说到底,为啥会小看敌人?又是怎么小看敌人的?因为缺少直接的证据,所以那些具体的情况还不是很清楚。

后来,萧锋将军的后代花了整整十年时间,写成了《金门战役的来龙去脉》。这本书让人们终于明白了金门战役中因为小看敌人而失败的前前后后。

早在金门战役刚刚开始筹备的时候,也就是在10月6号那天,萧锋跑到第十兵团司令部,一五一十地说了说攻打金门的准备咋样了。他还趁机跟兵团的大领导叶飞和刘培善提了三个小建议:

一、就咱们现在的实力来说,准备六个团的船只,足够应对敌人的25军208师,他们的人数顶天了也就一万二千人。要是敌人再增兵,咱们就打不过了,就算多一个团的兵力也不行。

二、咱们得保证六个团的船只都到位,每条船上得有三个民工。缺啥工具就想办法补上。头一波登陆,咱们选三个点,这样打过去,战术上咱就占便宜了。

三、这几天我们派人去了泉州港做动员工作,但发现找船真的很难。所以,我们希望三野前委能够跟山东、苏北区的党委打个招呼,让他们派3000名船夫坐火车到莲河来帮忙……

叶飞听完之后,最后只挑了些觉得合适的建议,让各个兵团照着准备船只。但他还是铁了心要同时打下金门和厦门。为啥呢?因为那时候第十兵团司令部得到的情报说,金门那边守着的国民党军队也就一万两千来人,而且还是个新拼凑起来的师。

但实际上,蒋介石早就打定主意要守住台湾,他还特别下令,要死守金门。为了不让解放军找到船只,他甚至还亲笔写命令,让台湾的飞机不断去轰炸福建、浙江、江苏这些沿海地方,还有上海的造船厂。

同时,从10月9日晚上起,那位被毛主席称赞既勇猛如虎又狡猾似狐的国民党将领胡琏,在接连几次输给萧锋和叶飞后,开始调动兵力往金门靠近。

另一边,萧锋跟兵团司令部商量了半天也没个结果,干脆带着28军一头扎进了找船只、练水手、备物资的忙活里。

说到摸清敌人情况这事儿,二十八军主要还得靠兵团来帮忙。

10月10日那天,萧锋带着28军,在没有过海打仗的经验,也缺船少补给的情况下,头一回就攻打金门边上的大岛大嶝岛,这可是厦门旁边最大的小岛了。他们虽然牺牲了300多号人,但把国民党守在那的40师134团全给打垮了,135团也打残了大半,就连赶来帮忙的高魁元部的31团也被干掉了一半,总共歼敌1200多人,还缴获了好多美式武器。这一仗打得漂亮,把金门和厦门外围的敌人给清理干净了,给后面打厦门、金门的主力部队铺好了路。

战后在对抓到的国民党俘虏进行审讯时,萧锋得知了他们所属部队的详细信息。其中包括李良荣的第二十二兵团里的二十五军四十师的118团和119团,还有胡琏第十二兵团十八军的主力部队第十一师的31团。更具体的是,被抓的31团团长高魁元透露,胡琏的第十二兵团已经有2个师抵达了金门。

这个情报对我们军队来说太重要了,它完全推翻了之前我们兵团所了解的胡琏兵团调动情况,萧锋立刻就向第十兵团做了汇报。

不过,第十兵团对这条消息可不买账,他们觉得这是“国军”在瞎扯,硬说胡琏兵团的主力还在潮、汕那块地方没动弹呢,因此“压根儿就没当真”。

萧锋实在是没办法,就直接跳过层级,把这事儿跟粟裕说了,还再次跟他提了之前在10月6日给兵团的那“三个条件攻打金华”的请求。

这时候,粟裕正身在北京,他收到了萧锋送来的“三个条件攻打金门”的报告。他一看,就觉得金门那边的敌人情况有了大变动,觉得打登陆战绝对不能小看敌人,得小心为上。于是,他特别给出了“三个不打”的指示:

一、就说原来的敌军25军里的108师,咱们按22000人来算,就算敌人再多加一个团,咱们也不跟他们打。

二、只要船只载了6个团,那就肯定会打。

三、得从苏北或者山东沿海那边找3000个经验丰富的船老大,人不够咱们就不出发。

很遗憾,粟裕的那个命令最终没能被执行。

在金门战役打响之前,咱们兵团一直觉得金门这块地方就像是没人管的空地,没啥援兵会来。咱们想着,跟一开始打大嶝岛时那样,轻轻松松就拿下了,然后再接着一股劲儿,把国民党将领汤恩伯说的那个“守个三五年都没问题”的厦门也给攻下来,金门自然也不在话下。

因此,萧锋提出“延后攻击”的建议没被接受。开战前,兵团领导亲自跑到萧锋的指挥所监督指导,还催着他发布“坚持原计划”的指令。

最终,咱们队伍的金门岛登陆行动,在大嶝岛首战告捷的好势头下,却突然形势大变,战斗还没正式开始,就已经注定了落败的结局。

那时候,咱们三个团的战士们成功上了金门岛。一登岛,天还没亮呢,咱们就在海滩上建好了防御阵地,还弄好了接应后面部队上岸的地方,整个第一阶段的任务,咱们都顺利完成啦。

国民党军队真是下了血本,把精锐部队全拉出来了,人数是登陆解放军的十倍之多。蒋介石和他儿子蒋经国,还亲自跑到前线督战,检查部署。那边东南军区的军长陈诚、驻守潮汕的胡琏,再加上汤恩伯特别请来的日军将领根本博,海、陆、空三方面的军队一起上。

上了岛之后的头三天里,解放军的三个团,总共有9086名战士,里头还包括350名船工和民夫,碰到了胡琏派来的援兵。那些援兵有飞机、军舰,还有坦克战车,白天黑夜不停地猛攻。咱们这边呢,既没有后援的部队,也没有弹药和粮食支援。就这么在金门岛的滩头阵地上,跟敌人硬拼了三天三夜。一直到子弹打光,粮食吃没,大部分战士都英勇牺牲了,剩下的一部分不幸被俘。

打完仗以后,关于金门那一仗打得很惨的消息传回了北京,毛主席心里头特别不是滋味。到了29号那天,他亲自拿起笔,用中央军委的名义给全军发了个通知:

你们派了三个团去金门岛,跟敌人三个军的兵力打了两天两夜,结果后面支援跟不上,全都英勇牺牲了,真是让人心痛。这次损失,是解放战争以来最大的一次。为啥会这样?主要就是因为太小看敌人,又太心急了。记得之前你们打算攻打厦门的时候,还想用一个师去占金门,那就是小看敌人和心急的表现。那时候我们就发电报给你们,说应该先全力拿下厦门,然后再调兵力去金门,别分散力量。可惜你们没太当回事,才有了这次的失败……现在解放战争快结束了,各级领导,特别是军级以上的,容易小看敌人或者心急,金门岛这事儿就是个大教训,得好好记住……

关于这事儿,萧锋将军到了晚年,在他的回忆录里头,直接说了心里话,满是歉意:

看到毛主席屡次提及金门战斗失败的事情,而且他说得那么真挚深刻,我心里特别难受和内疚。金门那一战没打好,给党和人民惹了大麻烦,还害得毛主席伤心,这让我更加明白,自己的过失是怎么也补不回来的。

经过那件事情后,萧锋被降了3级,还离开了28军。后来,他当过华东军区的装甲兵副头头,还做过第一、第三坦克学校的校长。

1955年的时候,人民解放军搞了个大授衔的活动,萧锋最后得了个大校军衔,没拿到少将军衔。挺多人觉得吧,这事儿跟金门战役有点关系,让他受了点影响。

到了1961年,也就是六年后,萧锋将军迎来了他的晋升时刻,他当上了北京军区装甲兵的副司令员。萧锋在新中国装甲兵初创时期可是出了不少力。更值得一提的是,在新中国成立十周年的天安门大阅兵上,他代表装甲兵,领着坦克队伍,接受了党中央和毛主席的检阅。就这样,他顺利地被授予了少将军衔。

1981年的时候,萧锋正式退休了,不再担任装甲兵部门的领导职务。

从那以后,他就一门心思扑在写作上了。

他从长征之前就开始记录的“本子”着手,跑遍了十几个地方,包括不同的省市,整理出了15本书,总共有1100多万字,都是关于回忆和专题人物的。这些书里有《长征路上的日子》、《亲历百战十年》还有《金门登陆战纪实》等等,都已经出版。而且,他还把自己原来的那些日记,一分钱不要地送给了以前的中国革命历史博物馆,现在叫中国国家博物馆。

在快走到人生尽头的时候,萧锋将军专门跟女儿萧南溪说:

“……数不清的好兄弟……他们在长征的征途上牺牲了,在晋察冀和日本鬼子拼命的地方倒下了,在华东、中原那些大战役里,无数次的冲锋陷阵中没了命,而我是从尸山血海里侥幸活下来的。”“这些兄弟,有的打仗比我猛,有的本事比我大,有的学问比我高,但他们都没能留下来,啥也没带走。跟他们比起来,我得到的实在是太多了!……在我走之前,去见老祖宗那会儿,我一定得把他们的英勇故事讲给你们听,你得把这些光辉的事迹整理好,出版传下去啊!”

1991年2月份,萧锋将军在北京安静地离开了我们,当时75岁。他这一辈子,打仗、写作,忙活了整整六十年,就这样画上了句号。