在中国航天局发布最新一批月壤国际合作名单之际,全球科技界目光再次聚焦东方。

经过长达一年的沟通努力,美国布朗大学和纽约州立大学石溪分校终于通过审批程序,成为首批获得中国嫦娥五号月壤研究资格的美方机构。

这一突破性进展不仅打破了两国航天领域长达12年的技术壁垒,更折射出国际科研合作与地缘政治博弈的复杂交织。

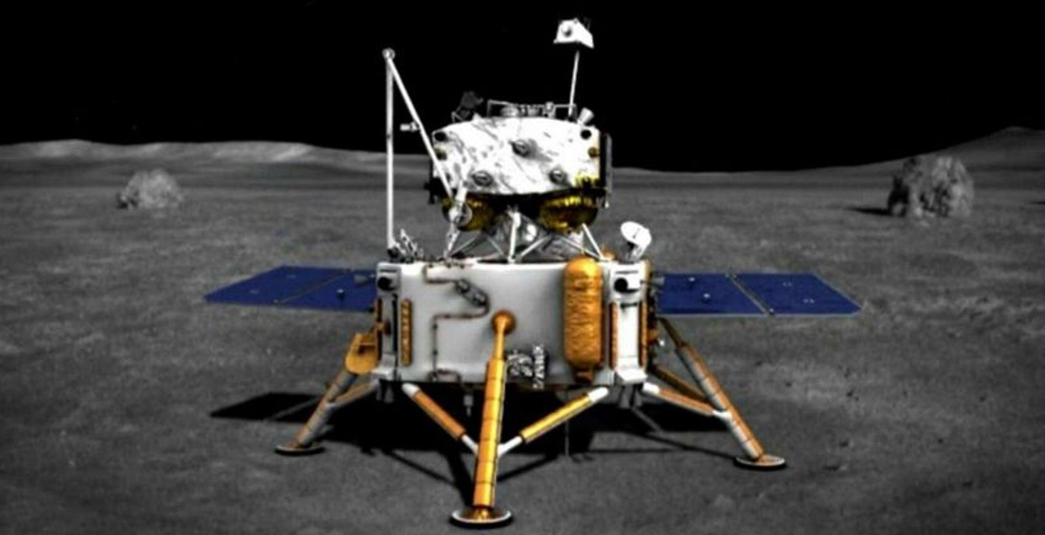

自2020年12月嫦娥五号携1731克月壤凯旋,中国就成为全球第三个实现月球采样返回的国家。这些来自风暴洋北部的珍贵样本,蕴含着月球晚期火山活动的重要信息,其科研价值远超美国阿波罗计划带回的月壤。面对这份"太空厚礼",包括NASA在内的全球科研机构共递交了24份申请,最终6国7个机构脱颖而出,其中美方机构的中选尤其引人注目。

这次合作突破的最大障碍源于美国自设的"沃尔夫条款"。

这项2011年出台的法案明确禁止NASA与中国航天机构进行任何形式的合作,甚至包括学术交流。

在这种法律桎梏下,美国科学家不得不以大学名义绕开官方渠道提出申请。

中国基于"科学无国界"的理念,展现出超越政治藩篱的胸襟——不仅批准美方申请,更在样本分配上给予平等对待,每个获批项目均可获得约0.5克样本。

为确保国家战略资产安全,中国制定了堪称严苛的管理细则:研究周期以半年为限且需提前30天申请延期;所有实验数据必须实时共享;研究成果必须标注中方贡献;样本全程GPS定位追踪。

这种"技术开放+严格监管"的创新模式,既维护了国家利益,又为国际科研合作树立了新范式。

回溯历史,这份合作更显意味深长。

1978年中美建交前夕,美国曾赠送中国1克月岩标本,这份"太空礼物"助力中国行星科学蹒跚起步。

四十余年后,中国以百倍样本回馈国际学界,完成从"受赠者"到"贡献者"的华丽转身。

值得关注的是,中国在开放中始终保持着战略定力。

获批机构必须签署具有法律效力的承诺书,确保技术成果共享和知识产权保护。

这种"共享不共损"的合作模式,既彰显了大国担当,又维护了核心利益,为后续月球科研站等重大国际合作项目积累了宝贵经验。

随着嫦娥六号、七号任务陆续展开,中国在深空探测领域正从"跟跑者"转变为"领航者"。

这次月壤共享不仅是科学合作的里程碑,更是国际科技治理体系变革的序曲。

当美国仍在纠结"沃尔夫条款"的存废时,中国已用务实行动证明:真正的科技领导力不在于技术封锁,而在于开放共赢。

这场跨越太平洋的"月壤外交",正在书写21世纪太空合作的新范式。