最近《国家宝藏》节目又带火了一波文博热,要说咱们中国的历史宝库,徐州绝对是藏着“王炸”的地方!作为两汉文化的核心区域,徐州地下埋着数不清的汉代珍宝。最近,《汉代天下:徐州楚韵》这本书火了,作者团队从徐州博物馆里精挑细选20件文物,把2000多年前的历史讲得明明白白。这些老物件里到底藏着啥秘密?咱今天就跟着专家一探究竟!

万里挑一!20件文物如何串起汉代徐州?

两汉时期的徐州有多繁华?史书上写得清楚:西汉平帝时,楚国有11万户、50万人;东汉顺帝年,彭城国也有9万户、49万人,妥妥的“一线城市”!那时候徐州农业发达,彩石、制玉、冶铁这些手艺更是全国拔尖,出土的文物堆起来能装满好几间屋子。 可问题来了,文物这么多,咋挑出最有代表性的?作者史永老师说了,团队先给徐州博物馆的文物“分类打包”,按地层、材质、用途分成五大主题:四方交融、楚地传承、汉代艺术、徐州藩王、兵家必争。每个主题再精挑4件“王牌选手”,就像搭积木一样,用20个“点”连成历史的“线”,最后拼成汉代徐州的“全貌”。 比如在《源远流长·楚地传承》章节,铜烤炉、玉卮、错金银嵌珠铜瑟枘、陶绕襟衣舞俑这四件文物,把古人烤肉喝酒、奏乐跳舞的生活场景全还原了。尤其是那些玉器和金属器,两千多年前的工艺放到现在看,照样让人拍案叫绝!

从战场到配饰:韘形玉佩的千年变形记

书里有件特别有意思的文物——韘形玉佩。这小东西看着像块玉片,背后可有大故事!史永老师解释,最早韘是射箭用的“护手神器”。古代射手拉弓弦时,把韘套在右手大拇指上,既能防勒伤,又能避免弓弦擦伤手指。河南殷墟妇好墓出土的玉韘,上面还留着弓弦摩擦的痕迹,可见女将军妇好当年没少用它上阵杀敌! 不过随着战争方式变了,韘的功能也悄悄转型。到了汉代,它彻底从实用工具变成了身份象征。《诗经》里写“童子佩韘”,说的就是贵族子弟把韘当配饰显摆。这时候的韘形玉佩越做越薄、越做越精美,彻底成了“时尚单品”。您看,一件小文物,活生生就是一部兵器进化史!

汉代“黑科技”:会走路的行灯有多绝?

说到汉代文物,很多人印象里都是“又大又华丽”,可徐州博物馆的“明光宫”铜行灯偏偏反其道而行之。和河北博物院的豆形铜灯、南京博物院的环保铜牛灯比,这盏灯个头不大、造型朴素,凭啥能入选? 关键就在那个树叶形把手!史永老师介绍,这个设计太“心机”了——点燃灯油后,把手能隔热,方便人提着灯走来走去。古代没有电灯,晚上想出门拿个东西、上个厕所,普通灯具搬不动,行灯往手上一拎就能走,简直是汉代人的“移动手电筒”!这种兼顾实用和巧思的设计,放在今天也是“匠心之作”,难怪专家们要把它当宝贝!

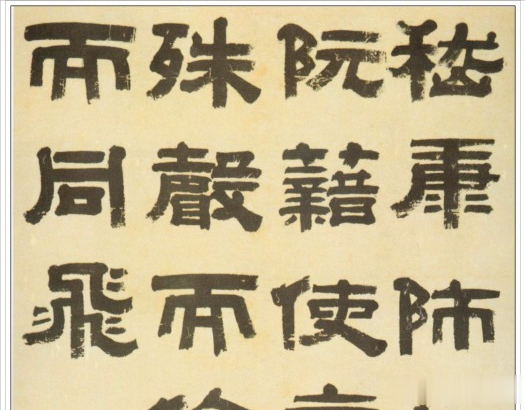

谷纹里的秘密:一粒“米”藏着古人的盼头

玉器上的谷纹看着像小米粒,背后藏的却是古人最朴素的愿望。史永老师说,谷纹最早能追溯到商代,河南殷墟妇好墓出土的玉龙身上,已经有了谷纹的雏形。为啥古人这么爱谷纹?很简单,民以食为天,谷物丰收就是最大的福气! 在古代,玉器不仅是装饰品,更是和天地沟通的“神器”。玉龙、玉璧上的谷纹,就像一颗颗破土而出的谷芽,寄托着对风调雨顺的期盼。您瞧,一块小小的玉器,连带着把古人的信仰、习俗全串起来了,这就是文物的魅力!

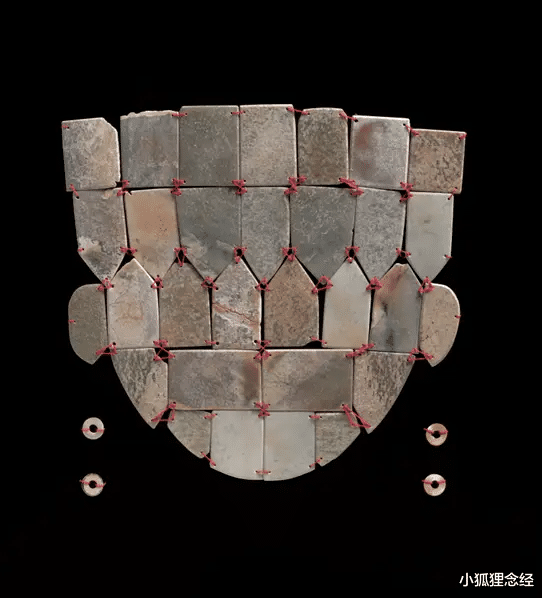

金缕玉衣的“等级密码”:穿错了要掉脑袋?

要说汉代最“壕”的葬品,非金缕玉衣莫属!书里提到,徐州博物馆藏的狮子山汉楚王陵金缕玉衣,用了4000多片和田玉,金丝连起来能绕操场好几圈。可这衣服不是谁都能穿的! 史永老师说,东汉有严格规定:皇帝用金缕玉衣,诸侯王、列侯用银缕,贵人、公主用铜缕。要是敢“越级”穿,那就是僭越,全家都得遭殃!可惜这些精美的玉衣没能保住墓主人的安宁,因为太值钱,汉代王室陵墓几乎被盗了个遍,不少玉衣散落民间。您看,一件葬服,道尽了古代的等级森严,也让人看到厚葬之风的无奈。

老物件里的“活历史”

从烤肉炉子到金缕玉衣,从战场兵器到随身配饰,《汉代天下:徐州楚韵》里的20件文物,就像20把钥匙,打开了汉代徐州的大门。它们不是冷冰冰的陈列品,而是带着古人的体温、呼吸和故事,向我们诉说着那段波澜壮阔的历史。下次去徐州博物馆,不妨对照着书里的讲解,说不定能和两千年前的文明来一场“跨时空对话”!