“爸,她又回来了,还带了个人。”我站在院门口,声音有点发颤。

父亲正在屋里磕烟袋,听到这话,猛地站起来,鞋都没穿好就跑了出来。

眼前,站着徐小凤,旁边是个满头白发的老太太,手里提着一个旧布袋,脸色憔悴得像刚从病床上下来的病人。

父亲愣住了,半天没说话,手里的烟袋抖了两下,掉在地上。

这事,还得从一年前说起。

那是1984年,我刚收到松阳县师范学院的录取通知书。

消息传到家里,整个村都炸开了锅。

“老赵家这小子有出息啊,考上大学了!”

“这可是咱村几十年来头一份!”

村里人说得热闹,可只有我和父亲知道,这录取通知书,像根针,扎进了我们家的心。

母亲早些年生病走了,家里就剩下我和父亲,还有我上小学的妹妹赵小兰。

那年,父亲才四十出头,可因为常年干农活,晒得又黑又瘦,背也有点驼了。

他看着录取通知书,一边乐得合不拢嘴,一边又愁得直叹气。

“不收学费,可这生活费……咱家这点地,再省也不够啊。”

那段时间,父亲几乎没睡过一个好觉。

最后,他咬咬牙,对我说:“咱把家里存的粮食拉到镇上去卖,能凑多少是多少。”

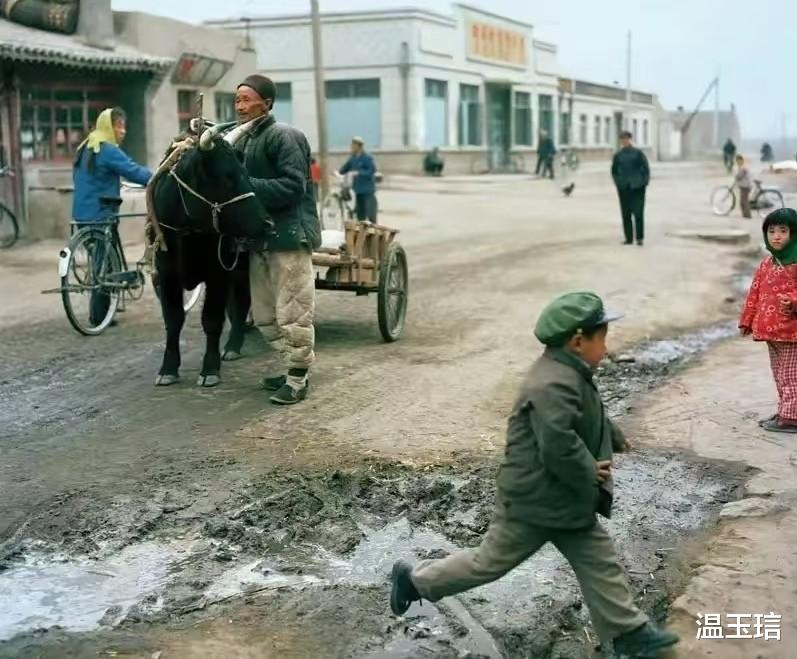

那天,我们推着一辆老式木头推车,上面装了三大麻袋麦子,出发去了二十里外的松阳县城。

八月的太阳毒得很,土路上热浪翻滚,脚底下的泥巴都快烫化了。

麦子重,推车吱嘎吱嘎地响,父亲在前面拉着,我在后面推,两个人累得满头大汗。

快到松阳县的时候,路边突然出现了一个人影。

是个姑娘,瘦得皮包骨头,脸色苍白,头发乱得像鸡窝,蜷缩在地上,像是晕过去了。

父亲停下车,皱着眉头看了半天,叹了口气。

“这闺女怕是饿坏了。”

他说着,过去蹲下身子,把人扶起来。

我跟着过去帮忙,才发现她的手软得像棉花,嘴唇干裂得厉害。

“送卫生所吧。”父亲拍了拍我的肩膀,转头就拉着车往卫生所走。

卫生所离镇上还有一段距离,推车的路更难走。

到了地方,医生检查了一下,说姑娘是低血糖,饿的。

父亲听了,二话不说掏出兜里仅剩的几块钱,给她挂了号,又买了点馒头和咸菜。

那姑娘醒过来后,知道是我们救了她,扑通一声就跪下了。

“大叔,大哥,谢谢你们,要不是你们,我真不知道还能不能活着!”

父亲赶紧把她扶起来,嘴里直说:“闺女,别这样,快起来,快起来。”

她叫徐小凤,安徽人。

老家闹旱灾,庄稼颗粒无收,家里实在养不起她,她才一路讨饭走到这儿。

她在卫生所住了两天,身体恢复了些,非要走。

临走前,父亲把她拦住,从车上抓了一把麦子,又塞了两块钱到她手里。

“拿着,别饿着了。”

她眼泪汪汪地看着父亲,嘴唇动了动,最后只说了一句:“大叔,我一定记得您。”

谁知道,一年后,她真的来了。

那天,她带着母亲一起来的。

老太太看上去比她还瘦,脸色蜡黄,走路都有点晃。

一进门,老太太就跪下了。

“老哥,听说是你救了我女儿,我这条命都是你的啊!”

父亲赶紧把她扶起来,嘴里直说:“大嫂,快别这样,快起来,咱们不是外人。”

徐小凤站在一旁,低着头,手里拎着那个旧布袋,看着我,勉强笑了一下。

老太太说,她老家旱灾连着两年闹,实在熬不下去了,只能来投奔我们。

“我们不想给你们添麻烦,可实在是没路可走了。”老太太边说边抹眼泪。

父亲沉默了一会儿,叹了口气,说:“既然来了,那就住下吧,咱们慢慢想办法。”

接下来的日子,家里多了两张嘴,日子更紧了。

父亲每天起早贪黑,下地干活,晚上还得打点零工。

徐小凤很勤快,帮着干家务,还跟着父亲下地干活。

可村里人却开始议论了。

“老赵家咋回事?还救了个外乡人回来?”

“救人就救人,怎么还让人住下了?这不是自己找麻烦吗?”

有一次,村里的老李头还跑来打趣父亲。

“老赵,这小凤姑娘长得俊啊,要不你就收了她,当个后妈,正好还能管家。”

父亲听了,脸一黑,骂了一句:“滚蛋,别乱说!”

可我知道,父亲的心里也不是没有波动。

有一次,我无意间听见父亲和徐小凤在厨房说话。

父亲压低了声音,“小凤,你娘的病得治,可咱家也没啥钱,你要不……去镇上的棉纺厂试试?”

徐小凤低着头,“叔,我听你的。”

她真去了镇上的棉纺厂,干起了缝纫工。

一个月后,她第一次拿了工钱,买了些肉和面粉带回来,非要让父亲尝尝她做的手擀面。

那天,家里久违地热闹了起来。

可真正的转折在几个月后。

那天,镇上来了个穿西装的男人,自称是徐小凤的表哥。

他说,老家旱灾缓过来了,生活也稳定了,特意来接她们娘俩回去。

“老赵哥,你不知道,小凤早订了亲,这次是她未婚夫托我来的。”

父亲愣住了。

徐小凤低着头,一直没吭声。

最后,她抬起头看着父亲,红着眼说:“叔,这些日子谢谢你了,可我不能再拖累您了。”

送走她们那天,父亲抽了一晚上的烟,谁劝也劝不住。

再后来,我大学毕业,在县城医院工作,日子渐渐好了起来。

几年后,有一天,我回家探亲,发现院子里多了几麻袋粮食,还有一封信。

信是徐小凤写的。

她说,她娘的病治好了,家里条件也改善了,现在过得挺好。

最后她写了一句:“叔,大哥,这辈子,我永远记得你们的恩情。”

父亲看完信,沉默了很久,最后长长叹了口气。

“记得就好,记得就好啊。”

再后来,徐小凤真的再没回来过。

可每年端午和春节,总会有人送来些东西,说是她托人带的。

我知道,她一直在报恩。

可父亲却总笑着说:“傻丫头,咱家早就不缺这些了。”