前言

前言1957年,甘祖昌在辞去新疆军区后勤部部长的职务后,带着家人回到阔别20多年的家乡,从此开始了29年的“农民生涯”。虽然辞职了,但作为一名共产党员,他始终秉持着为人民服务的宗旨,希望用自己的力量为家乡的建设贡献一份力量。然而,甘祖昌的返乡务农之路并非一帆风顺。1970年,一位新调任的省里干部在视察工作时,对甘祖昌的一些做法提出了质疑。甚至指责他“建了豪华别墅”“弄了个大果园”“一年能卖出去十多头胖乎乎的猪”等,最后还给他扣了个“资本家”的帽子。这究竟是怎么一回事呢?

从贫苦农民到革命先锋

从贫苦农民到革命先锋在江西莲花县坊楼乡桥头村,1905年一个贫苦的农民家庭迎来了新生命的啼哭,那便是甘祖昌。他的到来,非但未给这个家添上几分喜色,反而似又压上了一副生活的重担。甘家世代耕田为生,家境之贫寒,就像家乡那片瘦瘠的土地,一目了然。小祖昌自幼便懂得了生活的艰辛,这份艰辛,却如磨刀石,砥砺出他坚韧的意志。

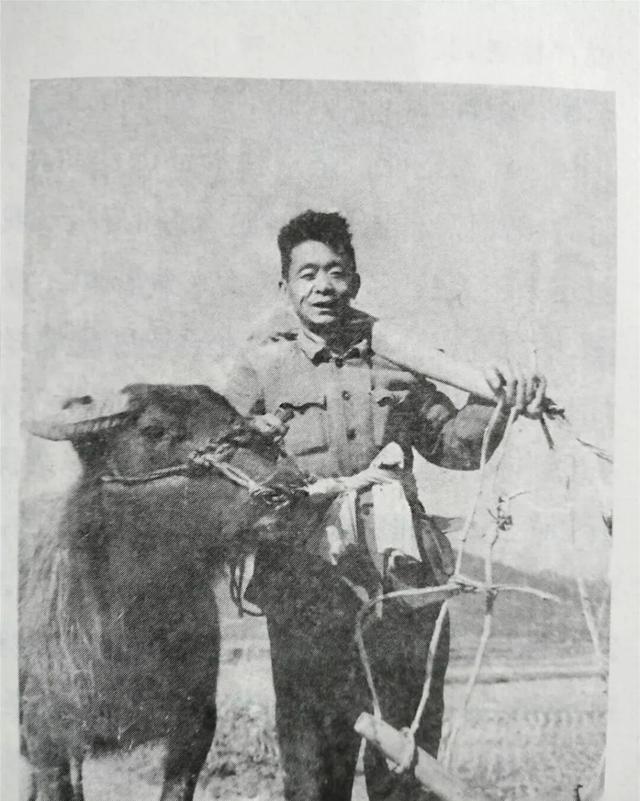

甘祖昌回乡劳动图

孩提时代的甘祖昌,早慧而勤勉,每日晨起伴鸡鸣,夜归随月升,跟着父母耕作、持家。七八岁的稚龄,便已肩挑重担,随村中长辈往返萍乡,运送稻谷、大米,换回食盐、煤油。那山路蜿蜒,一来一回上百公里,步履维艰,他却从未言苦,这份经历,铸就了他铁打的体魄,更磨砺出他吃苦耐劳的心性。

1911年,辛亥革命的风潮虽未深度触及偏远的莲花县,但那自由与民主的种子,却如春风一般,悄悄吹进了祖昌幼小的心田。幸得1915年,舅舅伸出援手,祖昌得以踏入村中私塾的大门。那是他初次触碰知识的海洋,也是他对外界认知的第一次启航。在私塾里,他如饥似渴,深知这机会来之不易。然,好景如昙花一现,因家境贫寒,一年之后,他只得辍学归家,重操农事。那段短暂的求学时光,却在他心中播下了求知的种子,为他日后的革命之路铺垫了基石。

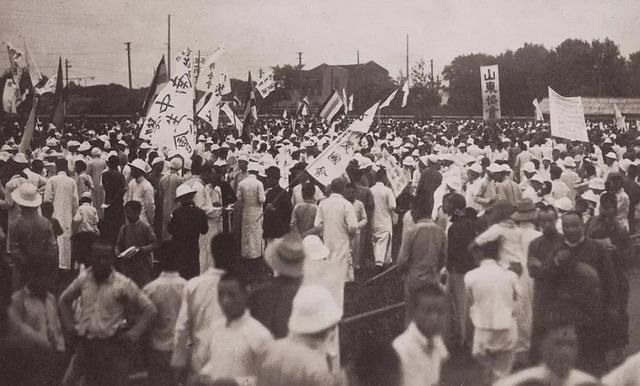

五四运动图

岁月流转,祖昌的眼界日渐开阔,他渐渐明白,若要改变自身与乡亲的命运,必须另辟蹊径。1919年,五四运动的烽火,如惊雷炸响,震撼中华大地。那爱国、进步、民主、科学的精神,深深触动了祖昌的心灵。次年,坊楼外出求学的青年,如陈竞进、谢运鹏等,归乡创办了新城小学,并燃起了莲花县共产党组织的星星之火。他们在家乡掀起农民运动的浪潮,传播革命的火种。祖昌,以其忠实可靠,被吸纳进农民协会,从此,他踏上了革命的新征程。

在农民协会的日子里,祖昌接触到了更多的革命思想,他积极参与,为贫苦农民争取权益。在这里,他结识了志同道合的朋友,更遇到了影响他一生的共产主义信仰者——陈卯姑(后成为他的妻子龚全珍)。他们共话革命理想,携手为改变家乡面貌而奋斗。

北伐军

1924年,国共合作的大革命洪流汹涌澎湃,祖昌所在的农民协会亦积极响应,投身其中。他带领农民群众,配合北伐军,打击土豪劣绅,开展土地革命。这些斗争,不仅锤炼了他的革命意志,更坚定了他走革命道路的决心。

1925年,祖昌肩挑坊楼乡土改委员会主任的重任。坊楼乡,地处莲花县偏远山区,交通闭塞,经济凋敝,土地集中于少数地主之手,农民生活苦不堪言。祖昌上任之初,便面临重重困难,既要与顽固的地主阶级斗争,又要克服农民群众的保守与畏难。然而,他凭借坚定的革命信念和卓越的工作能力,逐渐赢得了群众的信任与支持。

土改图

在土改委员会主任的任上,祖昌的功绩不仅体现在土地改革的成功实施,更在于他对农民群众的深情关怀。他常深入农户,了解疾苦,排忧解难。他还倡导兴办教育,改善医疗,为农民谋福祉。若是你,面对如此困境,可有勇气与决心,去改变这一切?

1927年,祖昌经谢运鹏、苏国珍介绍,秘密加入中国共产党。同年8月,他担任莲花红色独立团军需处处长。彼时,莲花县笼罩在白色恐怖之下,革命力量遭受重创。然而,祖昌却无所畏惧,他以对党的忠诚和对革命的热爱,积极筹措军需物资,保障独立团的正常运转。他的工作,赢得了上级的赞赏,更为独立团在艰难环境中的坚持,提供了坚实的后盾。

革命后勤英雄

革命后勤英雄1928年,甘祖昌踏上了前往井冈山红四军训练班的征途,这是一段命运的转折,也是信念的锤炼。在井冈山,他有幸得见毛主席等革命领袖,那亲切的话语,如春风化雨,滋润了甘祖昌的心田,让他更加坚定了为革命事业奉献一生的决心。他明白,自己不仅是军需处长,更是党和人民信任的守护者,肩负着光荣而艰巨的使命。

毛主席图

从井冈山归来,甘祖昌被调任至湘赣军区红军兵工厂,担任副科长一职。这职位看似平凡,实则如棋局中的关键一子,举足轻重。在那个战火纷飞的年代,兵工厂是军队的命脉,是武器装备的摇篮。甘祖昌深知责任重大,他全身心投入,从制定生产计划到采购原料,再到管理职工伙食,事事亲力亲为,不遗余力。在他的精心操持下,兵工厂的生产效率如日中天,为前线战士提供了源源不断的武器装备,赢得了战士们的敬仰与信赖,也为他日后的晋升铺就了坚实的基石。

1930年,甘祖昌再次被委以重任,任湘赣军区红军兵工厂副科长。此时的兵工厂,已成为红军战斗力的重要保障。甘祖昌以严谨的态度,熟悉业务,精心规划,每一笔账目都亲自核对,确保万无一失。在他的努力下,兵工厂的生产效率再创新高,为红军的武装斗争注入了强劲的动力。

长征图

随着红军第五次反“围剿”失利,被迫踏上长征的征途。甘祖昌所在的湘赣军区兵工厂被编入红六军团工人连,他担任连司务长,负责全连的粮食和物资供应。这是一项艰巨的任务,尤其是在敌人的围追堵截和恶劣的自然环境下。甘祖昌以坚韧不拔的意志,精心计算每一份物资,确保战士们能够饱腹暖身。在跨越雪山草地时,粮食极度匮乏,他却毅然将自己所剩不多的粮食分给伤病员,这份无私的爱,如冬日里的暖阳,温暖了全连指战员的心。

1937年,抗日战争全面爆发,甘祖昌所在部队改编为八路军第一二〇师第三五九旅,他担任旅供给部军需科科长。这不仅是职务的晋升,更是对他后勤工作能力的充分肯定。抗日战争初期,八路军面临军饷和军需供应的困境。甘祖昌凭借丰富的经验,深入基层,了解战士需求,精打细算,同时注重培养后勤干部,提升整体业务能力。在他的领导下,三五九旅的后勤保障工作井然有序,为抗日战争的胜利奠定了坚实的基础。

纺织厂图

1939年初,国民党顽固派制造反共摩擦,断绝八路军供应,封锁陕甘宁边区。面对困境,中共中央决定调回三五九旅,既保卫党中央,又开展大生产。甘祖昌被赋予领导修械所、纺织厂、鞋袜厂等重任。他凭借过人的智慧,从无到有,迅速建立起这些军需工厂。特别是在筹办大光纺织厂时,他借用老乡的土织布机,用旧棉纱试织成窄面白布,成本远低于市场,这一创举不仅解决了全旅的穿衣问题,更为大生产运动树立了典范。

1941年冬,甘祖昌升任八路军一二〇师三五九旅供给部副部长,随部队进驻南泥湾,开展大生产运动。南泥湾,这片黄土高原上的贫瘠之地,在甘祖昌和他的战友们手中,却奇迹般地变成了陕甘宁边区的大粮仓。他们开垦荒地、种植庄稼、兴修水利,甘祖昌的事迹激励着每一位战士,也为全国的大生产运动树立了榜样,他被誉为“后勤英雄”,实至名归。

解放战争爆发后,1947年,甘祖昌被任命为晋绥军区三五九旅供给部部长,他迅速整顿后勤工作,建立了一套高效的物资管理制度。他深入基层,了解部队需求,确保物资供应及时到位,为解放战争的胜利提供了有力的后勤保障。

1949年,随着解放战争的胜利推进,西北野战军准备进军新疆。甘祖昌因其卓越的后勤工作能力,被任命为西北野战军第二纵队后勤部部长。新疆,这片遥远而恶劣的土地,对甘祖昌来说,又是一次新的挑战。他毅然接受任务,组织人员筹集物资、修建道路、搭建帐篷,确保部队顺利进军。和平解放初期,他还解决了10万指战员的口粮问题,稳定了物价,密切了人民军队与新疆各族人民的关系,他的功绩,永远绽放在人们心中。

一心为公的革命赤子

一心为公的革命赤子1951年,一次寻常的下乡检查,却因特务的阴险破坏,桥梁轰然倒塌,他所乘的车辆也随之翻覆,头部再次遭受重创。这场突如其来的车祸,加剧了他战争年代留下的严重脑震荡后遗症,使得他继续领导工作的步伐变得蹒跚而艰难。领导与同志们看在眼里,急在心里,纷纷劝他前往条件优越的地方长久休养。然而,甘祖昌的心,却像那深深扎根于故乡土壤的老树,无论如何也离不开那片养育他的土地和人民。他坚守岗位,用毅力与信念,书写着对家乡的深情厚谊。

到了1954年,甘祖昌被委以新疆军区后勤部副部长兼供给处处长的重任,掌管全区的后勤保障大计。走马上任之初,他便以雷霆万钧之势,着手加强后勤工作的制度化与规范化建设。他宛如一位精明的舵手,驾驭着物资供应的巨轮,确保了部队与民众的生活需求得到满足。同时,他又是一位环保的先驱,积极倡导节约用粮、节约用水等绿色理念,为新疆的可持续发展播下了希望的种子。

在他的悉心耕耘下,新疆军区的后勤工作焕发出了勃勃生机,为新疆的和平建设与发展筑起了坚实的后盾。1955年,甘祖昌被授予少将军衔,八一勋章、独立自由勋章、解放勋章等荣誉如繁星般璀璨夺目。然而,在授衔仪式上,他身着将军服,却难掩内心的谦逊与淡然。回到家中,他对妻子龚全珍坦言:“与那些为革命牺牲的老战友相比,我的贡献微不足道,组织上给予的荣誉和地位实在太高了!”这份淡泊名利、一心为公的高尚情操,如清泉般滋润着人们的心田。

可惜,车祸留下的脑震荡后遗症如影随形,日益严重,使他难以再承担繁重的领导工作。于是,他多次向上级提出辞职申请,渴望回到那片魂牵梦绕的故土务农。1957年,甘祖昌不顾组织与同志们的竭力劝阻,毅然决然地辞去了新疆军区后勤部部长的职务,带着家人回到了阔别20多年的家乡莲花县,开启了长达29年的“农民生涯”。

他如同一位重返战场的勇士,将满腔的热情与汗水洒在了家乡的土地上。带领乡亲们修水库、建电站、架桥梁、改造红壤田,每一项工程都凝聚着他的心血与智慧。他的壮举,不仅赢得了毛主席和周总理的高度赞扬,更激励了无数人为家乡的建设贡献自己的力量。

回乡后,甘祖昌依然保持着艰苦朴素的优良传统。他自给自足,种菜为食,衣服破了补,补了再穿,每件衣服都至少陪伴了他10个春秋。他对自己吝啬到了极点,但对支援家乡建设却慷慨大方。他将工资的大部分用于修电站、建学校、办企业、救济贫困户等公益事业,用实际行动践行着对家乡的深情厚爱。

然而,平静的生活并未持续太久。1970年,一通电话如同巨石投入平静的湖面,激起了层层波澜。王震将军打来了电话,告知甘祖昌:“省里大干部告了你的状。”原来,省里的一位新调任的干部,在视察工作时对甘祖昌的一些做法提出了质疑,认为他盖了“高级洋楼”,搞了“花果山”,还每年卖出十多头“大肥猪”,这些都是“资本主义”的表现。所以便将他举报了。

面对王震的询问,甘祖昌只是平静地陈述事实:“那楼是我自个儿掏腰包盖的,就是个简易的土楼;花果山已经交给生产队了;养猪是为了偿还苏联的债务,苏联人要猪肉,我就使劲儿养猪。”他的回应简单而朴实,却透露出内心的坚定与无私。他从未想过要享受将军的待遇,始终将人民的利益放在首位。真相大白后,甘祖昌不仅得到了组织的认可和支持,也赢得了乡亲们的尊敬和爱戴,他继续带领乡亲们为家乡的建设贡献着自己的力量。

1986年3月28日,甘祖昌因病在莲花县逝世,享年81岁。在生命的最后时刻,他依然心系农业和家乡的发展,交代家人:“领了工资先交党费,留下生活费,其余的全部买农药化肥支援农业。”他留给妻儿的唯一遗产,就是一只铁盒子,里面用红布包着他在1955年荣获的3枚勋章。这位红土地上的革命赤子,用忠诚书写了人民的红心向党,用碧血丹心铸就了日月可鉴的丰碑。

结语

结语甘祖昌将军的一生,是革命与奉献的传奇。他从贫苦农民家庭走出,历经战火洗礼,成为后勤英雄,却淡泊名利,毅然回乡务农,用余生带领乡亲改变面貌。他的坚韧不拔、无私奉献和一心为公,令人敬佩。尤其面对质疑时,他的朴实回应更显高风亮节。甘祖昌用实际行动诠释了共产党人的初心和使命。他的故事激励我们,无论身处何地,都应心怀家国,为人民福祉不懈奋斗。你认为甘祖昌将军的哪些品质最值得我们学习?欢迎留言分享你的看法。