[赞]黄沙漫天,遮云蔽日。

1993年5月,一场黑色沙尘暴席卷中国西北,金昌市的天空在瞬间被粉尘吞噬,能见度瞬间归零。

而这场灾难带走了85条生命,也彻底唤醒了中国人对土地荒漠化的警觉。

三十年后,当中国宣称通过植树造林让毛乌素沙漠从地图上消失时,美国专家却泼来冷水:“沙漠种树弊大于利,中国不懂危害还自称环保大国。”

那么,沙漠植树造林到底是利大于弊还是弊大于利呢?

从沙尘暴中长出的“绿色长城”

上世纪70年代,中国的沙尘暴如同悬在头顶上的一把利剑。

1978年,一项名为“三北防护林”的工程启动,目标是在北方荒漠地带筑起一道“绿色长城”。

四十余年间,600多亿棵树被种下,森林面积翻了一倍。

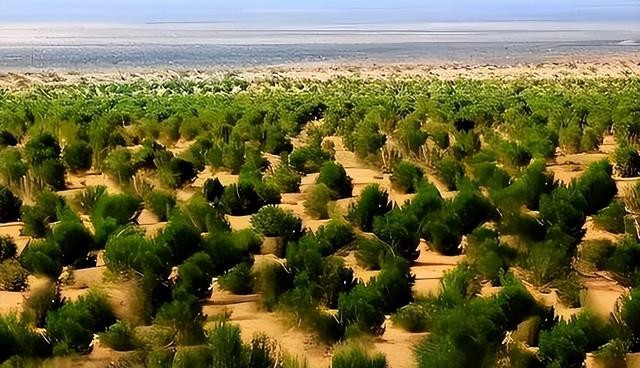

蚂蚁森林的用户每天“浇水”种下的梭梭树,在阿拉善沙漠连成片,用根系锁住流动的沙丘。

毛乌素沙漠的治理更是被称为奇迹,80%的沙地被绿植覆盖,曾经的“死亡之海”成了农田与果园。

但这场胜利并非毫无代价,早期为求速效,中国大量种植杨树等需水量大的树种。

它们的深根像抽水机般榨干地下水源,导致周边土壤板结、浅根植物枯死。

甘肃某村庄的农民曾抱怨:“防护林的树越长越高,地里的庄稼却越种越蔫。”

科学家很快意识到问题,转而推广耐旱的沙柳、柠条,并引入微地形改造技术,将沙地整成波浪状,低洼处集雨,高处固沙。

技术的迭代,让“绿色长城”逐渐从粗放走向精细。

一场沙尘暴改写美国的历史

而在在大洋彼岸,美国的环保史同样写满教训。

1934年5月,一场巨型沙尘暴横扫中西部,3亿吨表土被卷入大西洋,裸露的土地瞬间化为沙漠。

这场灾难的源头,竟是19世纪末的“西部拓荒梦”,为开垦农田,美国人砍光了9亿亩草原。

过度放牧与干旱接踵而至,最终酿成“黑色风暴”。

痛定思痛,美国尝试“退耕还林”,却陷入更深的困境,中西部气候干旱,人工林难以存活,政府斥巨资引水灌溉,反而加速地下水枯竭。

加州的胡佛大坝曾被视为治沙典范,但水库蓄水后,下游河床干涸,生态链断裂。

美国环保局最终得出结论:在原生草原上强行种树,犹如“给沙漠贴创可贴”,只会加剧生态失衡。

树该不该种?

沙漠究竟缺不缺水?中国与美国的答案截然不同。

撒哈拉沙漠下藏着堪比海洋的地下水,但深达数百米的含水层难以开采,中国治理的毛乌素属于“年轻沙漠”,表层沙土下仍有浅层湿气,通过微地形集雨便能激活种子。

而美国中西部则是古老干旱区,地下水资源早已被透支,地理差异决定了策略的分野,中国在“可逆转”的沙地种树固沙,美国却试图在“化石级”荒漠中建造绿洲。

另一个争议焦点是“种什么树”,美国批评中国早期种植的杨树耗水过多,却忽略了一个事实,中国西北年降雨量不足200毫米,任何乔木都难以自然存活。

因此,中国的治沙人转向了更务实的策略,先种低矮灌木固沙,待微气候改善后再引入乔木。

这种“由草及树”的渐进模式,恰是美国人未曾尝试的路径。

环保没有标准答案,只有适者生存

美国专家的质疑,本质上是将本国经验套用他国,但自然从不按剧本演出。

在中国库布齐沙漠,牧民张喜旺曾是沙尘暴的受害者,十年前,他加入治沙队,用沙柳枝条扎成网格,一格一格锁住流沙。

如今,他的草方格后已长出野花,远处光伏板下养着绵羊。

这种“光伏+种树+放牧”的混搭模式,让沙漠产生了经济价值,而在美国亚利桑那,政府耗资数亿的“人造绿洲”项目因维护成本过高,最终沦为一片枯树林。

环保从来不是非黑即白的判断题,中国的治沙逻辑,与其说是“征服自然”,不如说是“借自然的力修复自然”。

蚂蚁森林的用户或许不懂水文原理,但他们知道:每天攒下的能量,真能换来一棵树。

这种“人人参与”的微行动,恰恰是美国人难以复制的社会动员力。

结语

沙漠应不应该种树?这个问题没有全球通用的答案。

中国的绿进沙退,靠的不是蛮力,而是对本土条件的清醒认知,哪里能种、种什么、怎么种,皆在无数次试错中摸索而出。

美国的失败,则警醒世人,忽视自然规律,再好的初衷也会酿成灾难。

环保之争,本质是生存哲学之争。

当西方用“保护原生态”的理想主义审视中国时,中国人正用一场延续千年的生存智慧作答,在沙漠与绿洲之间,找到属于这片土地的平衡。

对此大家有什么不同的看法吗?