当新能源车型以极简设计和科技感席卷市场时,传统燃油车正试图通过更激进的外观革新来捍卫自己的领地。吉利博越L作为一款长期占据SUV销量榜单前列的热门车型,近期在工信部申报图中曝光的新款设计,无疑是一场针对燃油车拥趸的精准"镀铬暴击"。从竖向镀铬饰线构成的中网,到T字形导风槽搭配的锋利前包围,这款车用近乎重构前脸的方式,向市场抛出一个问题:在新能源与燃油车博弈的时代,设计语言的差异化能否成为传统车型的破局利器?

仔细观察新款博越L的改动细节,会发现吉利的策略相当明确——用更强烈的视觉符号强化燃油车的身份认同。现款车型的放射状中网被替换为竖向镀铬饰条,这种在豪华燃油车上常见的元素,配合重新设计的大灯组和新增的镀铬导风槽,瞬间将整车的气场从科技感拉回到传统燃油车推崇的力量美学。这种设计转向并非偶然,在电动车普遍采用封闭式前脸的背景下,博越L反而通过加大镀铬面积和复杂线条,刻意凸显内燃机时代的设计遗产。这种逆向操作看似冒险,实则瞄准了那些对新能源设计语言无感,甚至抱有审美抵触的保守消费群体。

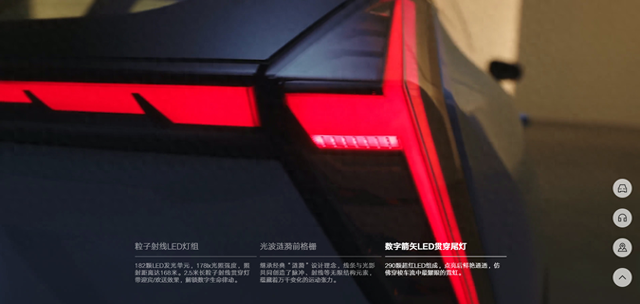

车身侧面的悬浮式车顶和隐藏式排气等细节调整,则透露出设计师的另一层考量:在坚持燃油车身份的同时,适度吸收新能源车型的简洁理念。D柱熏黑处理让车身显得更修长,牌照位下移则强化了尾部的厚重感,这些改动虽然对实际空间影响有限,却在视觉上营造出"更大更贵"的暗示。这种"视觉升级"策略在国内市场尤为受用,消费者往往愿意为更具气势的外观买单,哪怕轴距仅增加了微不足道的数值。值得注意的是,博越L并未跟风采用贯穿式尾灯或发光LOGO等新能源标志性设计,这种克制的态度反而形成了独特的辨识度。

然而,当我们将目光从设计图纸转向销售数据时,一个更现实的问题浮现出来:在竞争白热化的燃油SUV市场,仅靠外观革新是否足够支撑销量神话?现款博越L的成功很大程度上得益于"加量不加价"的定价策略,而新款车型若想延续这一优势,必须在配置与价格之间找到微妙的平衡点。申报信息显示动力系统依旧沿用1.5T和2.0T组合,这意味着核心性能并未提升,那么消费者为设计溢价买单的意愿将直接考验吉利的产品定价智慧。特别是在哈弗H6、长安CS75 PLUS等竞品同样虎视眈眈的背景下,过度依赖外观差异化而忽视实质体验升级,很可能让这场"镀铬暴击"沦为自说自话的营销噱头。

更深层次的挑战来自于市场环境的剧变。当比亚迪宋PLUS等插混车型以接近燃油车的价格提供更低的用车成本时,传统SUV的生存空间正在被挤压。博越L此次改款透露出一个信号:燃油车阵营开始放弃与新能源车型正面比拼科技感,转而深耕燃油车特有的设计价值和机械魅力。这种差异化路线能否奏效,取决于有多少消费者仍然看重燃油车带来的"仪式感"——比如镀铬饰条在阳光下闪烁的光芒,或是涡轮增压发动机的声浪反馈。这些曾经被视为理所当然的燃油车体验,在新势力主导的舆论场中,反而成了需要被重新发掘的稀缺价值。

从市场策略角度看,新款博越L正处于燃油车转型的十字路口。它既没有彻底拥抱电动化,也不甘心沦为价格战中的平庸选手。通过放大燃油车的设计特征来强化身份认同,这种思路与iPhone保留Home键、机械表强调陀飞轮装置的逻辑异曲同工——在技术趋同的时代,设计符号成为产品定位最直白的宣言。但汽车行业远比消费电子复杂,当政策导向和基础设施都在向新能源倾斜时,博越L的这次"反向操作"更像是一次精心计算的风险投资:赌的是仍有足够规模的消费者,愿意为一份燃油车的情怀支付溢价。

站在经销商展厅里,当新款博越L的镀铬前脸在射灯下熠熠生辉时,它要对抗的不仅是竞品车型,更是整个市场对燃油车逐渐消退的热情。这场"以设计换时间"的战役,胜负或许不取决于有多少人被它的新外观吸引,而在于吉利能否在燃油车的黄昏时刻,用精准的定价和配置组合,为传统动力系统争取到足够的市场喘息期。毕竟,当消费者用手指划过那些精心打磨的镀铬饰条时,他们真正在掂量的,可能是一台燃油车在电动车时代最后的剩余价值。