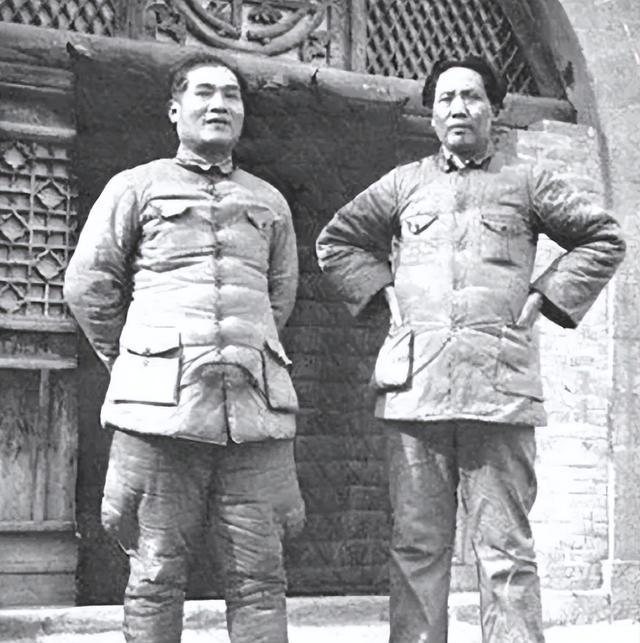

1973年12月21日,北京中南海,冬日阳光照进西花厅。毛主席接见军委会议46名将领,见韦国清时微笑道:“老朋友,你胖了。”此举引发将领关注,人们好奇他们间的渊源。

1929年12月11日,广西百色城郊山坡,天未亮时,一群青年已悄然集结,包括16岁壮族少年韦国清,他来自田东县,满怀激动,静候命运转折的时刻。

韦国清1912年出生于贫寒之家,自幼目睹家乡人民受封建统治与外国侵略之苦。1928年,他加入中国共产主义青年团,接触革命思想。终在1928年某冬日早晨,其热血与理想得以爆发。

韦国清与同志接令后冲向百色城。邓小平、张云逸等人领导的起义旨在右江地区建革命根据地,起义军速控百色城,后在群众支持下成立百色县苏维埃政府委员会。

韦国清起义中表现出众,获任百色县苏维埃政府委员,他组织群众,宣传革命,巩固新政权。此番经历使韦国清深刻意识到,武装斗争是争取人民解放的唯一途径。

革命道路坎坷。1930年2月,国民党重兵围剿百色起义军,迫其撤离百色,转向邕宁。韦国清在转移中展现非凡坚韧与勇气,既克自然之难,又防敌人追击。

1930年8月,百色起义军在邕宁与红七军会合,成立红七军第二十一师。韦国清任连指导员,开启红军生涯。这位百色起义战士未知晓,前方是壮阔的革命之路。

1931年7月,红七军历经艰辛抵达江西瑞金,中央革命根据地。韦国清于此初见毛泽东、朱德等领导。身为连指导员,他此次经历更加坚定跟随党革命的决心。

韦国清在中央苏区因表现优异,迅即升任红军大学总支书记,他勤奋研习军事与政治,为日后革命贡献奠定基础,此间逐渐获得中央领导的关注。

1934年10月,中央红军启程长征。韦国清作为特科团成员,踏上长征路。途中,他历经湘江战役、乌江强渡、赤水四渡等战役,见证了中国革命由败转胜的关键历程。

韦国清的经历磨砺了意志,深化了对革命的理解,他意识到正确领导是革命胜利的关键,这为日后他支持毛泽东正确路线奠定了思想基础。

韦国清从百色起义至长征,历经艰辛挑战,铸就坚定革命信念与过硬政治素质,为成毛主席助手奠定坚实基础,这位广西壮族青年正迈向革命更高舞台。

1935年6月,四川茂县,中央红军历经长征艰难,与红四方面军会师。本应庆祝,却因两军间分歧,这一时刻被阴霾笼罩。

红四方面军领导人张国焘主张南下建川康陕根据地,而中央以毛泽东为代表坚持北上与陕北会合。此分歧关乎部队动向及中国革命的前途命运。

韦国清作为特科团员,在关键时刻被毛泽东召见。毛泽东阐述当前形势,强调北上可避国民党围剿,达陕北寻中国革命新出路。

韦国清细听毛泽东分析后,忆及长征艰辛,认同其判断的前瞻性。他坚决支持北上决定,承诺特科团将严格执行中央指示。

毛泽东对韦国清甚是满意,拍其肩道:“韦国清,此刻正需如你般坚定之同志。你需领导好特科团,确保中央安全。”

韦国清严肃点头应允,深知责任重大。自此,他成为了毛泽东极为信赖的青年干部之一。

张国焘不愿放弃己见,凭借在红四方面军的影响力,煽动部分人员反对北上,致使中央红军与红四方面军被迫暂时分道扬镳。

1935年8月,两军在毛儿盖重逢。张国焘坚持南下并欲夺红军最高指挥权。危急时刻,韦国清率特科团严密护卫中央首长,保障其安全。

9月10日,中央政治局于两河口召开紧急会议,决议分兵行动。毛泽东、周恩来等率红一方面军及部分红四方面军北上,而张国焘带领红四方面军主力南下。

在此次分兵行动中,韦国清彰显了对党中央的忠诚。尽管部分红四方面军同志追随张国焘南下,韦国清却立场坚定,毅然选择随毛泽东北上。

北上之路极其艰险,红军需穿越数百公里沼泽草地,即“死亡之海”。韦国清率特科团战士,既要克服恶劣环境,又要防备敌人突袭。

穿越草地时,韦国清见多战友倒于荒凉之地,却矢志前行,以实际行动彰显对革命的忠诚。

1935年10月,北上部队抵达陕北吴起镇,毛泽东随即召开政治局会议,总结长征经验,巩固党内领导地位。特科团代表韦国清出席了此次重要会议。

会议结束后,毛泽东赞许韦国清,称其关键时刻选择正确,表示:“国清,你表现优异,革命艰难时仍立场坚定,此政治觉悟十分宝贵。”

韦国清深受毛泽东言辞触动,决心更加坚定,誓要追随毛泽东,为中国革命奉献毕生力量。

长征胜利,中国革命转危为安。对韦国清而言,长征是身心考验与政治抉择。其关键时刻的正确决定,为日后在革命队伍中的迅速成长奠定了坚实基础。

1945年8月抗战胜利后,中国和平未至。国民党在美国支持下发动全面内战,意图消灭共产党。毛泽东亲自制定战略部署,应对严峻局势。

在决定中国命运的战争中,韦国清1946年初重任中共中央华南分局副书记及广东省委书记,此任命彰显党中央信任,并反映华南在解放战争中的关键地位。

韦国清抵粤后即刻投身工作。彼时广东局势错综复杂,国民党势力根深蒂固,共产党力量较弱。韦国清迎难而上,凭借地下工作经验,展开了顽强斗争。

韦国清首先着手建立巩固党的地下组织,派遣得力干部深入各地秘密发展党员,建立基层组织,使广东省党组织网络逐渐扩大,为后续武装斗争奠定基础。

其次,韦国清极为注重武装建设,依据当地实情,采取山地游击策略,于粤北、粤东山区建立游击根据地,这些队伍逐渐壮大,成为解放广东的关键力量。

1947年夏,国民党军在广东开展大规模“清剿”。韦国清冷静应对,采取保存实力、待机而动的策略,指挥游击队分散隐匿于群众中。此举既保革命力量,又使敌军徒劳无功。

1948年,全国解放战争迎来转折,辽沈、淮海、平津战役获胜后,解放军南进。韦国清抓住时机,筹备配合南下大军,着手解放广东。

1949年8月,解放军第四野战军进军广东。韦国清迅速部署广东游击队协同作战,亲自领导他们截断敌退路、破坏交通,为主力部队创造优势。

10月14日,广州解放,韦国清率地下党与游击队同解放军会师。立于市政府楼前,目睹五星红旗升起,他回想百色起义、长征及地下斗争历程,深感一切艰辛终获最佳回报。

广东解放后,韦国清任广东省政府主席,即刻着手恢复秩序,稳定民生,以备新中国建立。其领导下,广东迅速实现战乱至和平的转变,为后续社会主义建设打下坚实基础。

韦国清解放战争中的卓越贡献,赢得了毛泽东和党中央的信赖。1950年,他调任北京,任中央政务院秘书长,开启了在新中国中央领导层的职务。

在解放战争中,韦国清彰显卓越政治与军事才能,领导广东地下及武装斗争,为解放全中国贡献力量。此阶段是其成长关键,亦为中国革命胜利不可或缺的部分。

新中国成立后,韦国清革命生涯迎新篇。1950年,他任中央政务院秘书长,开启中央政府工作。此职虽非最高领导,却是联结部门、协调工作的关键岗位。

韦国清任政务院秘书长期间,展现其革命斗争中的组织协调能力,助周恩来总理处理政务、组织会议、起草文件,渐熟国家治理,为日后重任奠基。

1954年,首届全国人民代表大会召开,确立新中国政治体制。韦国清当选全国人大常委会委员,参与国家最高权力机关工作,深入了解大政方针制定,为国家建设在更高平台贡献力量。

1955年,韦国清获任国务院副秘书长,彰显中央对其能力的肯定。他继续辅佐周恩来总理处理政务,并渐增参与国家重大决策的制定工作。

1956年,中共八大召开,意义重大。会上,韦国清被选为中央候补委员,跻身党的最高领导层,标志其党内地位提升,预示他将在更大平台上发挥影响力。

1958年,"大跃进"运动后,国家建设步入新阶段。此时,韦国清被委任为国家计划委员会副主任,负责直接参与国民经济计划的制定与实施,任务极具挑战性。

韦国清在国家计委任职时,遍访各地调研实情,为制定贴切经济政策提供基础。虽“大跃进”带来负面效应,但他期间积累的经验,深刻影响了其后续工作。

1962年,针对“大跃进”后的经济困境,中央决定实施调整。此时,韦国清被委以国务院副总理之职,协助周恩来总理处理日常事务,彰显中央对其能力的信任及其在领导层的关键地位。

韦国清任副总理时,参与重大决策制定,力推“调整、巩固、充实、提高”经济政策,助国民经济恢复发展,并积极参与外交活动,致力于改善中国国际环境。

1965年,韦国清被任命为国家经济委员会主任,负责全国经济工作协调与战略制定。虽处“文化大革命”前夕,政治环境复杂,他仍遵循客观规律,努力维护经济秩序。

“文革”时期,韦国清如众多老一辈革命家一样,遭遇不公。但他坚守对党和人民的忠诚,在艰难环境下,仍竭力为国家建设贡献力量。

1973年,韦国清在周恩来总理支持下再任国务院副总理,主抓农业水利。他积极促进农业现代化,支持农村改革,为农村改革开放政策打下坚实基础。

韦国清新中国成立后历任要职,其政治生涯与国家发展紧密相连。从政务院秘书长至国务院副总理,由中央候补委员升至政治局委员,其晋升伴随国家建设,体现个人才能,反映领导层变迁。

1978年,中国实施改革开放。此时,71岁的韦国清被委以重任,出任国务院副总理,主管农业。此任命彰显党中央信任,也凸显农业改革在改革开放中的关键地位。

韦国清认识到农业改革的重要与复杂,多次赴农村调研,实地了解农民生活。他走访河南、安徽等地家庭联产承包村,询问农民意见,听取干部建议,为制定农业政策积累一手资料。

1979年,韦国清主持全国农村工作会议,明确支持家庭联产承包责任制,视其为符合中国国情的农村改革举措,对推动全国农村改革发挥了关键作用。

韦国清推动农村改革成效显著,农民生产积极性高涨,农业生产快速增长。1984年,中国粮食产量达4亿吨,创历史新高,解决了粮食问题,为国民经济发展奠定基础。

韦国清重视农村教育,认为提高农民文化素质是农村长远发展的关键。他倡议下,国务院出台政策加大教育投入,并亲自赴偏远山区考察,推动改善农村学校办学条件。

1982年,韦国清在中共十二大上被选为中央政治局委员,这是他政治生涯的巅峰。期间,他参与多项重大决策,为改革开放的全面推进作出了重要贡献。

1983年,76岁的韦国清主动请辞一线职务,虽不再任职,仍心系国家发展,常接见干部专家,探讨改革开放议题,其经验与智慧成为年轻领导人的重要财富。

退居二线后,韦国清专注回忆录写作,视其为人生总结与后人教育。回忆录详述百色起义至新中国成立的建设历程,为革命和建设史研究提供重要资料。

1988年,韦国清重返广西,回顾革命岁月,并为改革开放献策。他着重关注少数民族地区发展,建议经济发展与保护民族文化并重。

1990年,83岁的韦国清出席七届人大三次会议,发表加强民族团结、促进边疆发展的讲话,展现了他对民族问题的深刻见解及对国家发展的持续关注。

1992年,邓小平南巡讲话激发新改革开放浪潮。韦国清虽高龄,仍力挺改革深化,多次在不同场合强调全党应矢志不渝推进改革开放。

1993年,86岁的韦国清以中央顾问身份最后一次参加党的重要会议,强调坚持改革开放与加强党的建设的重要性,这是他对党和国家的最终嘱托。

1997年6月17日,韦国清在北京去世,终年90岁。他历经中国近现代史重要时期,由革命战士成长为领导人,为革命、建设和改革事业作出巨大贡献,其精神与情怀永载中国人民史册。