前言

谈到清朝皇帝,许多人会用“勤政”来为这个朝代的统治者们定性,但也有人直言,“清朝不过是一个披着繁荣外衣的衰败王朝”。这种评价不仅关乎清朝的整体统治,更直接涉及历代皇帝的功过。

清朝皇帝真的如一些人所说“无昏君”吗?若清朝皇帝皆为“明君”,为何又有如此多令人唏嘘的争议事件?在这些争议中,我们能否看出清朝统治的成败关键?

康熙:千古一帝的“失策”

康熙帝是公认的“千古一帝”,但其执政并非全无瑕疵。康熙时期最具争议的事件之一,便是与沙俄签订《尼布楚条约》。这份条约确立了中俄边界,但割让了包括外东北在内的大片领土。康熙的本意是通过条约化解北方威胁,集中力量平定准噶尔,但从长远看,这种让步留下了深远隐患。

《清史稿》记载,康熙曾对大臣表示:“准噶尔不除,边疆无宁。”可见其短期内的战略。然而,面对沙俄的步步紧逼,康熙的妥协难免让后人感到遗憾。更讽刺的是,当时清廷对东北边疆的重要性认识不足,部分大臣甚至轻视该地区的资源和战略价值。这种短视决策,成为康熙晚年成就中的一个污点。

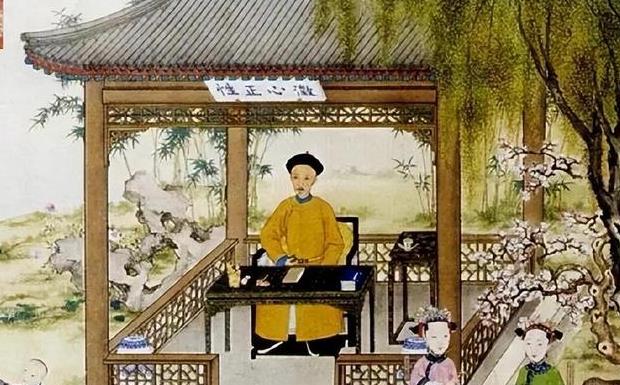

乾隆:盛世背后的腐败与衰败

乾隆皇帝早年有过不少卓越政绩,但他统治后期的问题却为清朝的衰落埋下了伏笔。

乾隆晚年沉迷奢华,六次南巡动辄耗资百万两银,地方财政苦不堪言。《清稗类钞》中记载,乾隆某次南巡,仅杭州一地的接待费用就超过五十万两白银。而乾隆却不以为然,对地方官员的贿赂视作忠心表现。

更为人熟知的是乾隆对和珅的纵容。和珅的贪污是公开的秘密,据说其家产相当于清廷十五年财政收入。但乾隆选择睁一只眼闭一只眼,甚至将其推为“心腹股肱”。

有趣的是,乾隆晚年在诗作中还暗示自己对和珅的不满,但直到驾崩也未对其下手。这样的行为,让后人质疑乾隆是否具备管理能力,亦或已被骄傲自满蒙蔽了理智。

道光:节俭与失败的矛盾体

道光皇帝以节俭著称,甚至被誉为“史上最抠门的皇帝”。他穿补丁龙袍、用剩饭当贡品,似乎在身体力行地节约国家资源。

然而,节俭并未拯救清朝的国运。鸦片战争期间,道光屡屡错失良机。他对英军战术的轻视,对林则徐等改革派的短期利用,都导致了清朝在这场战争中一败涂地。

《道光皇帝评传》中提到,道光时期的鸦片泛滥与银根外流问题愈发严重,但他却对“禁烟”这一国策反复摇摆。林则徐的禁烟成效卓著,但道光在英军到来后立刻罢免林则徐,启用绥靖派代表琦善,直接导致了《南京条约》的签订。这份条约开启了清朝屈辱外交的序幕。

咸丰:危局中的无力挣扎

咸丰皇帝承接的是一个内忧外患的局面,面对太平天国和列强入侵,清廷岌岌可危。然而,咸丰的应对方式却颇具争议。他重用肃顺等保守派,对西方技术改革缺乏兴趣;同时,他将政治责任寄托于曾国藩、李鸿章等地方势力,却未能有效整合中央与地方力量。

《清季野史》中提到,咸丰晚年喜欢戏剧和奢侈品,有时会中途离开御前会议,仅仅是为了欣赏一场大戏。

他甚至曾向大臣抱怨:“天下纷乱如此,岂有片刻安宁!”这句话既是他的无奈,也是其无力驾驭局面的真实写照。咸丰最终以“逃跑”结束了自己的政治生涯,在热河病逝,为慈禧和恭亲王留下一个烂摊子。

“无昏君”说的现实反思

尽管清朝没有像隋炀帝那样荒淫无度的“典型昏君”,但上述事件足以说明,清朝皇帝并非全然“明君”。他们的勤勉和责任感无法掩盖策略失误和治理局限带来的深远后果。

清朝的衰落不仅仅是皇帝个人的失败,更是整个封建体制在工业革命浪潮中的全面失效。清朝末年的“屈辱史”使得其统治形象蒙上阴影,现代人对其评价往往过于偏激。但清朝在文化、经济等领域的成就,同样不容忽视。

正面评价与偏见修正

1. 满汉融合的成就:巩固民族统一的关键

清朝作为一个少数民族政权,能在入关后稳固统治,满汉融合政策功不可没。康熙、雍正、乾隆等帝王采取一系列措施,从制度上缓和民族矛盾,使满汉关系逐渐趋于稳定。

比如,清廷大力推行汉文化,满文档案与汉文记录并存,鼓励满洲子弟学习汉文化;同时,清朝皇帝以儒家伦理为核心治理国家,从文化和精神层面建立了认同感。

清朝通过“旗人制度”维持满洲民族的独特性,但又通过科举制、土地分配等手段让汉族士绅融入权力结构。清朝中期的统一局面为后来中华民族的多民族国家奠定了重要基础。《清史稿》中记载,“满汉协和,八旗鼎定”,体现了满汉融合政策对政权稳固的巨大意义。

2. 经济的阶段性繁荣:承接盛世余辉

虽然清朝后期的经济呈现衰退趋势,但在康乾盛世期间,中国的农业、手工业和商业发展达到封建社会的顶峰。乾隆年间,清朝经济总量占全球的三分之一,人口接近三亿,是当时世界上人口最多的国家。

这段时期,清廷通过摊丁入亩、减免赋税等政策,为小农经济提供了相对宽松的生存环境;水利工程的建设和推广则进一步提高了农业生产效率。

比如,黄河治理工程和京杭大运河的维护,使南北粮食运输更为便利,经济资源得以重新配置。《大清会典》中多次提及,“漕运丰盈,九州富庶”,足见清初在经济治理方面的成效。

3. 文教繁荣与文化创新

清朝历代统治者重视文化传承与整合。康熙年间主持编纂的《康熙字典》和《全唐诗》,以及乾隆时期的《四库全书》,不仅汇集了中国传统文化的精粹,也展示了清朝统治者的文化自信。这些文化工程,不仅为后世留下了宝贵的历史资料,也体现了清廷对传统文化的保护和创新。

此外,清朝还积极吸收西学,尤其是康熙和乾隆时期,对西方天文、数学、地理等领域表现出浓厚兴趣。《中西汇通志》记载,康熙曾亲自学习西方数学,并用以改进农田丈量技术。这种文化上的开明态度,为晚清洋务运动和现代化探索埋下了伏笔。

近代屈辱投射清朝形象

现代对清朝的厌恶和批判更多源于晚清的屈辱历史。鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华、割地赔款等事件,成为清朝留给后世的惨痛记忆。这种国破家亡的历史,使得清朝在许多人心中成了“卖国求荣”的代名词。

然而,近代中国的落后不仅是清朝的责任,也是传统封建体制无法应对工业革命和全球化浪潮的体现。清朝作为最后一个封建王朝,承载了封建社会所有积弊的集中爆发,其灭亡几乎是历史发展的必然结果。

结语

清朝的皇帝或许少有极端荒唐的“昏君”,但在历史发展的进程中,他们的政策失误和能力局限同样不可忽视。

历史评价应摒弃简单化的定论,而需基于具体事件和时代背景,全面客观地分析其功过是非。只有如此,我们才能真正看清清朝在中国历史中的位置,以及从中汲取的深刻教训。