前言

在梁山泊的108将中,杨志是一个矛盾而复杂的存在。他被赞为武艺超群,却也被讥为性格孤僻;他被称为忠诚的名门之后,却因落草为寇饱受质疑。他的命运饱受争议,他的一生既被称为“英雄”,又被认为“窝囊”。

为何杨志会成为一个被梁山好汉、朝廷上下、乃至读者评价不一的人物?

出身虽好,但没有“兄弟情”加持

杨志的出身让人羡慕,他是“杨家将”之后,北宋忠臣的后人。然而,这份名门之后的光环更多是“标签”,在梁山这个讲究义气的地方,并没有给他带来太多好处。

梁山上的英雄们多出身草莽,他们推崇“生死与共”的兄弟情。李逵愿为宋江砍头,鲁智深与林冲一见如故,而杨志则不同。他从一开始就被贴上“孤傲”的标签,既不会像李逵那样谦虚笼络人心,也没有鲁智深那般侠肝义胆的“润滑剂”,注定难以融入团队。

初次登场:一次“名门后人”的落寞

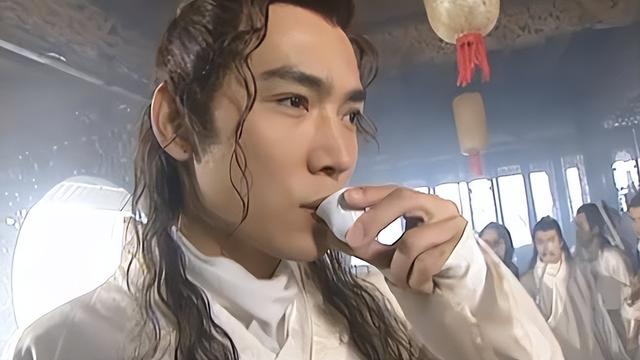

杨志第一次亮相,是在街头卖祖传宝刀。他的祖刀寒光逼人,价值不菲,但因身份落魄,无人问津。遇到地痞牛二挑衅时,杨志一怒之下失手杀人,导致流亡。这一情节看似简单,却埋下了他“没有朋友”的伏笔:杨志与草莽阶层格格不入,他的尊贵出身反而让他显得“高冷”。

在梁山,兄弟情是以平等为基础的,而杨志那种“我是杨家后人”的优越感,让他难以与人建立真挚的关系。

性格使然,难得人心

杨志是一个典型的“工作型人格”。他对自己的职责尽心尽力,但却缺乏情感上的柔软与亲和力。

在《水浒传》中,杨志最著名的事件之一就是押送生辰纲。他身为领队,认真负责,把路线规划得滴水不漏。然而,他的刻板与严苛让手下的不满逐渐累积,最终导致生辰纲被劫。

在生辰纲被劫后,杨志并没有从中吸取经验,反而更加固执。他的冷硬态度让同伴感到压抑,缺少武松那样的随和与风趣。

杨志身为武举出身,始终保留着一份“官气”。这种官气使得他在梁山显得格格不入。梁山泊的文化是草莽英雄的平等与江湖义气,而杨志更像是个官场上的人。他不擅长酒桌上的豪爽,也不懂得如何通过打趣和自嘲拉近关系。

一个典型的例子是他与李逵的互动。李逵直来直去,玩笑不断,而杨志则冷面如冰。两人几乎无法沟通,更别提建立朋友关系。

关键事件

杨志参与的押送生辰纲是《水浒传》中一个重要的情节。这次任务从一开始就注定了失败的结局,而杨志的领导风格无疑起到了推波助澜的作用。

他在押送途中多次对手下严厉呵斥,不允许任何放松。当手下提出稍作休息时,杨志一口回绝,反而强行赶路。这样的冷漠与不近人情,让他与团队的关系更加疏远。

最终,手下们对杨志心怀怨恨,变相放松了警惕,导致晁盖等人轻松劫下了生辰纲。

这件事后,杨志不仅失去了任务,还背负了无能的骂名。梁山好汉们对他的评价也更加负面:一个领导却得不到团队支持,注定是孤家寡人。

在梁山的尴尬:没有立足之地

加入梁山后,杨志的境遇并没有好转。他武艺高强,却并未受到宋江的重用。在大部分行动中,他的角色更像是一个“工具人”,被分配到无关紧要的位置。而杨志也没有主动融入群体的意愿,导致与其他兄弟始终疏远。

他的孤独在生病时表现得尤为明显。在征方腊的过程中,杨志因长途跋涉患病,却没有人前来看望。他最终病死军中,临死前连一句关心的话都没有听到。与李逵病重时宋江亲自喂药、武松受伤时兄弟轮流探视相比,杨志的病榻周围只有冷风和孤寂。

杨志临死前的最后一幕,在《水浒传》中没有过多的描写,但通过细节仍能感受到那种冷清:他独自躺在营帐中,或许心里怀着不甘,或许也有着解脱的轻松。他终究是杨家将的后代,即便在生命的尽头,也保持着一种沉默的骄傲,不愿向任何人示弱。

他的离去没有掀起波澜,甚至连梁山的战报中都几乎未提及。或许这正是杨志一生的缩影——在兄弟情义和江湖热血中,他始终像一位旁观者,未能真正融入其中。

这一事件不仅展现了杨志的孤独与悲剧,也折射出梁山泊兄弟情义的局限性。在这个标榜忠义的集体里,有人可以得到无数的关怀,也有人被疏忽得几乎透明。杨志,就是那个被忽视的存在。

结语:孤独的宿命

杨志的孤独不是单纯的性格缺陷,也不是完全的时代造化,而是两者交织下的结果。他既是英雄,也是一个被遗忘的孤胆者。在《水浒传》中,他的名字可能没有林冲、武松那般耀眼,但他那份孤独,却如同一曲低沉的挽歌,久久萦绕在读者心头。

杨志的命运,就像那柄无人问津的宝刀——虽寒光凛凛,却无人真正懂得欣赏。