中国深度求索(DeepSeek)公司的大数据模型一发布,就引发了国内外的热烈讨论,热度至今不减。西方科技高管们对中国的AI技术突破直呼“震惊”,中国似乎是“一夜之间”就拥有了一款在推理能力上比肩甚至超越美国顶尖产品,但有明眼人意识到,其中暴露出来的问题,远比这款人工智能产品本身要大的多。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)近期发表了一篇报道,报道援引加拿大咨询公司创始人阿比舒尔·普拉卡什的一段话,可谓是一针见血:“西方对中国的理解极其有限,美国的科技领导者地位已不再被接受。”

这句话看似轻描淡写,却撕开了西方长期以来的傲慢面具。他们总以为中国只能“山寨”或“追赶”,从未料到中国能在AI这样的尖端领域实现“弯道超车”。这种认知偏差,本质上是一种“科技霸权主义”的傲慢:西方自诩为创新的唯一源头,而中国只能扮演“跟跑者”。殊不知,中国的科技进步早已不再是“单点突破”,而是从量变到质变的系统性跨越。

我们知道西方总是误判中国,为何会这样?是中国人善于隐藏?其实并不是,遮住西方眼睛的,不是我们,而是西方自己那根深蒂固的偏见。他们习惯用“民主灯塔”的滤镜审视中国,将一切成就归因于“偷技术”或“举国体制”,却选择性忽视了中国科技发展的内生逻辑。

就拿中国AI技术的爆发来说,这绝非是“一夜间”就能创造的奇迹。过去十年,中国在芯片、算法、数据积累等领域默默布局:从阿里巴巴的通义千问模型到腾讯的“可灵”视频生成工具,从深度求索的开源策略到华为昇腾芯片的自主研发,每一步都是厚积薄发的结果。美国《经济学人》也不得不承认,中国AI产业的成本优势和创新效率,正在颠覆行业规则。

更讽刺的是,美国对中国的技术封锁反而倒逼中国加速创新。正如乔治·华盛顿大学教授杰弗里·丁所言:“芯片限制迫使中国工程师更高效地训练模型,最终让中国产品更具竞争力。”西方试图用“卡脖子”阻挠中国,却亲手为中国戴上了“加速器”。

中国科技的崛起,远不止于AI。

在航空航天领域,中国空间站“天宫”已成为全球唯一在轨运行的独立空间实验室,国际空间站也需要多国联合维护;量子通信“墨子号”卫星实现了千公里级加密传输;新能源技术中,中国光伏和风电装机量稳居世界第一;可控核聚变(人造太阳)实验更是屡次刷新纪录……这些成就的背后,是无数科研人员“十年磨一剑”的坚持,是产业链从低端到高端的全面升级。

西方总爱用“举国体制”贬低中国,却忘了自己的登月计划、互联网革命同样离不开国家力量的支持。中国的特殊之处在于,它成功将国家战略与市场活力结合,打造出“政策引导+企业冲锋+人才储备”的创新三角。

这种“西方震惊—中国突破”的剧本,早在上世纪就已上演。

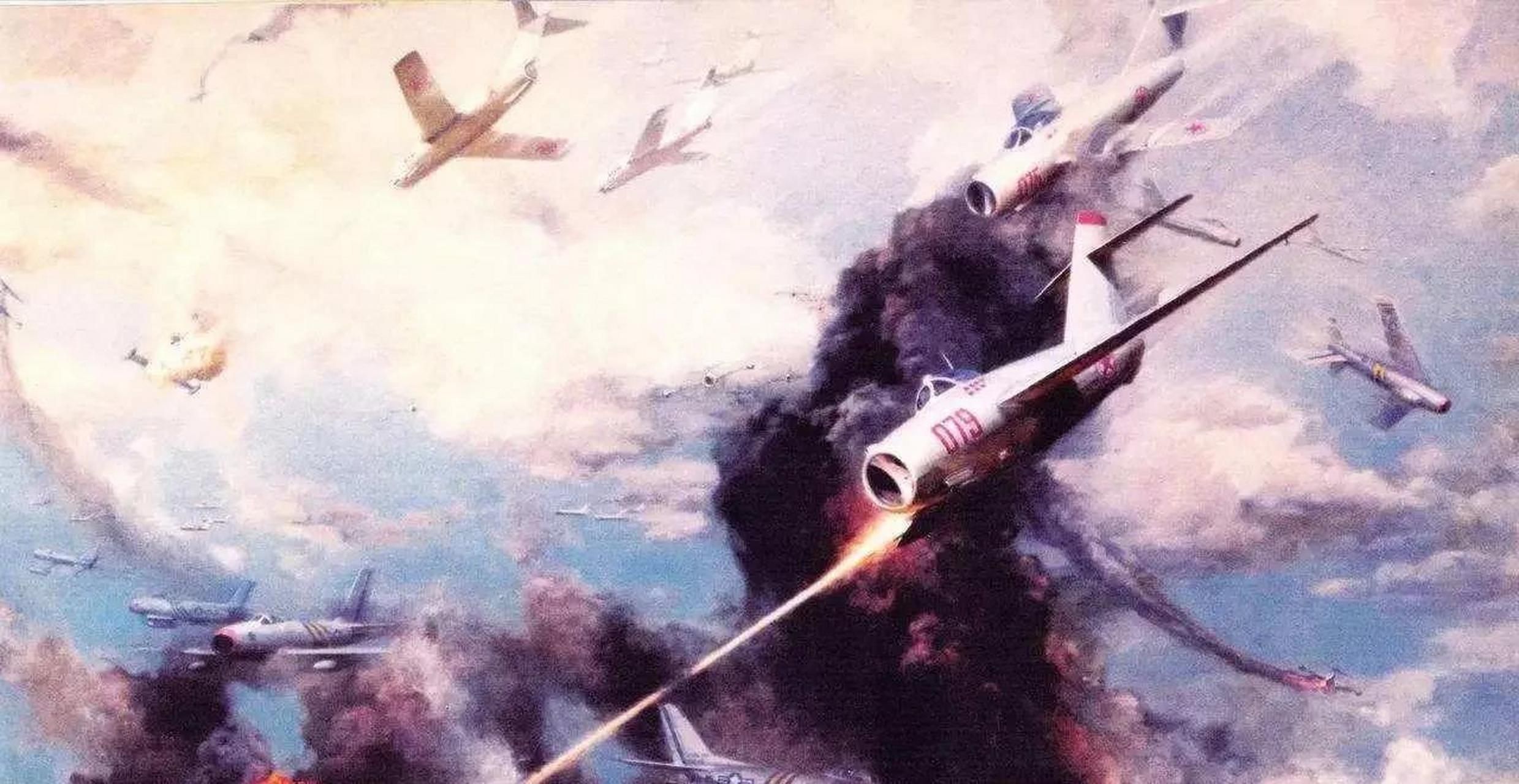

1950年代,抗美援朝战场上,年轻的中国空军以“米格走廊”硬撼美国王牌飞行员。美媒惊呼:“中国似乎一夜之间拥有了强大空军!”但他们没看到的是,中国早在抗战后期就开始培养飞行员,没有条件就创造条件,没有航空汽油就用酒精代替,而苏联援助的米格15背后,是中国飞行员用命搏出来的训练强度。

今天的科技竞争何其相似!西方只盯着中国科技的“突然崛起”,却无视了背后的数据积累、基建和人才储备。中国科技企业用拼搏精神、工程师红利的性价比、以及全球最完整的制造业链条,硬生生在一个又一个赛道上撕开了一道口子。这里有一个典型的例子,说到科技实验室,很多人都下意识认为,西方实验室都是先进的、科幻的,但最新公布的自然指数(Nature Index)数据表明,中国在物理学研究领域正领先世界,而美国远居其后,全球高质量物理学研究的顶尖机构均位于中国或欧洲,中国机构霸榜前三,而美国排名最高的机构仅位居13位。

面对中国科技的崛起,西方正陷入两难:继续封锁?中国已学会“自力更生”;开放合作?又恐失去霸权地位。这种矛盾心态,恰恰暴露了西方模式的局限性。

实际上,中国从未将科技视为“零和游戏”。通过“一带一路”,中国向发展中国家共享AI技术,帮助巴基斯坦优化农业灌溉、孟加拉国提升医疗诊断。这种“技术普惠”的理念,与西方“技术殖民”的逻辑形成鲜明对比。

若西方仍执迷于“割裂世界”,最终只会作茧自缚。正如麻省理工学院教授马克斯·特格马克所言:“因地缘政治破坏科技合作是愚蠢的。”未来的科技竞争,绝非“中美对决”,而是“人类共同挑战”——从气候变化到能源危机,哪个不需要全球协作?

中国科技的崛起,是一面照妖镜,映出了西方的傲慢与焦虑。但历史早已证明,真正的创新从不诞生于偏见与封锁,而源于开放与实干。

中国的领跑不是什么“魔法”,而是中国人用几十年隐忍、奋斗与智慧换来的必然。西方若再不放下身段,终将在自导自演的“科技冷战”中,沦为时代的配角。

让西方封闭着自己玩去