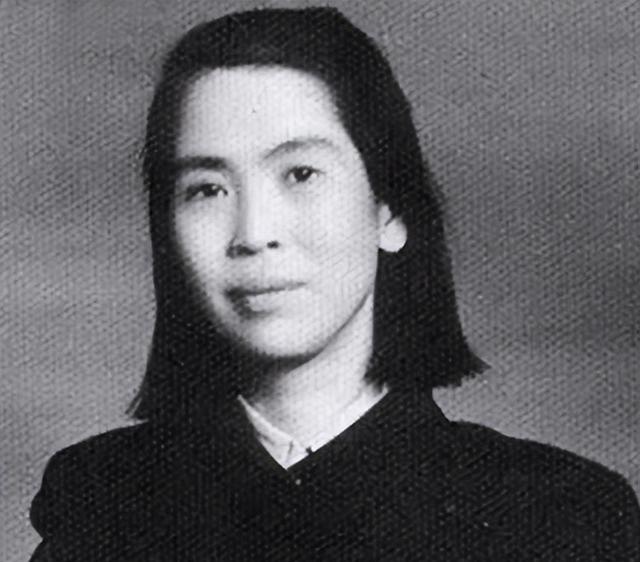

贺小平当时正在照顾她休息,突然看到她神色异常,被吓了一跳。贺小平赶紧询问她出了什么事,心里非常着急。

贺子珍拿着报纸,语气中带着责备,对贺小平说道:“岸英几年前就去世了,为什么你们一直瞒着我?”

贺小平接过贺子珍递来的报纸,上面刊登了关于毛岸英的回忆文章。她意识到无法继续隐瞒真相,便坦白地告诉贺子珍,毛岸英在1950年11月25日,也就是他赴朝参战一个多月后,不幸牺牲了。

贺子珍泪流满面,哽咽道:“主席怎么能忍心把他送到朝鲜前线?他小时候和母亲一起坐牢,母亲去世后,他带着弟弟在上海街头漂泊,从苏联回来后又去务农,现在又让他上战场,主席的心怎么这么硬?他可是我的亲生骨肉!”

贺小平意识到此刻任何劝解都无济于事,不如让贺子珍尽情宣泄情绪。于是她在一旁轻声安抚,直到贺子珍哭完,情绪才逐渐稳定下来。

毛岸英的生母是杨开慧,然而他大部分成长时光却与贺子珍共同度过。他们之间建立了深厚的母子情谊,始终以母子身份相处。这段特殊的关系贯穿了毛岸英的成长历程,贺子珍在他的生活中扮演了重要角色。两人之间的情感纽带超越了血缘关系,形成了亲如母子的深厚情谊。这种特殊的家庭关系也成为了毛岸英人生经历中不可忽视的一部分。

1936年,毛岸英和毛岸青兄弟被送往苏联生活。两年后,贺子珍因健康原因也来到苏联,在那里与两兄弟相遇。从那时起,贺子珍就对他们照顾有加,虽非亲生,却情同母子。这段在异国他乡建立的深厚感情,成为了他们之间特殊纽带的开始。

1946年初,毛岸英率先回到中国。次年秋季,贺子珍携毛岸青和李敏也返回国内,定居在东北地区。到了1949年夏季,贺子珍通过妹妹贺怡的安排,将毛岸青和李敏送到毛泽东身边。

得知消息后,毛岸英显得格外兴奋,仅次于毛主席。他迫不及待地赶去探望自己的弟弟妹妹。

三兄妹重逢时,喜悦之情溢于言表。毛岸英关切地向李敏询问:“娇娇,贺妈妈近来身体可好?一切都顺利吗?”

李敏表示,她目前状况良好,并特意让我转达对你的问候。

毛岸英听完后,心情复杂,转身对李敏说:“咱们得找个机会去探望贺妈妈。要不这样,我们几个一块儿去,多陪陪她,好好照看她。”

李敏点头表示同意,随后补充道:“我妈在东北工作,日程排得满满的。就算我们去找她,她可能也抽不出空来陪我们。”

毛岸英稍作思考后提议:“要不请贺妈妈来北京工作吧?我们找个合适的时间跟父亲提一下,他应该会支持的。”

遗憾的是,毛岸英还没来得及向父亲提及此事,朝鲜战争就突然打响。在毛泽东的同意下,毛岸英作为首批志愿军成员奔赴朝鲜战场。

临行前夕,毛岸英特意去见了弟弟妹妹,叮嘱他们:“你们给贺妈妈写信时,千万别提我去朝鲜的事。等我跟着志愿军胜利归来,我再去东北看她。”

出乎所有人的意料,毛岸英在进入朝鲜战场仅一个月后,就在美军的一次空袭中不幸遇难,年仅28岁。

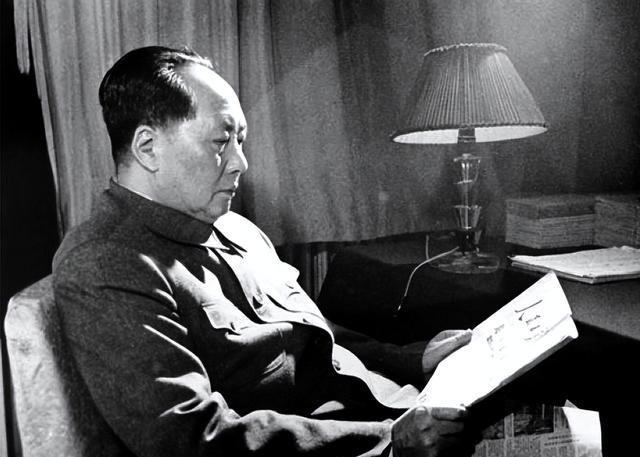

根据李银桥的回忆,毛泽东得知这一消息时,神情瞬间黯淡下来,整个房间陷入死一般的沉寂,在场的人都屏住呼吸,不敢发出任何声响。

经过一段时间的沉默,毛泽东终于回过神来,试图从烟盒中取出一支香烟。然而,他连续两次都未能成功取出。见状,李银桥立即上前协助,从烟盒中抽出一支香烟,并为他点燃。

毛主席抽了两支烟,声音有些低沉地说:“谁让他是毛泽东的儿子……”

贺子珍因健康原因,自新中国成立后便在上海休养。毛岸英不幸牺牲的消息传来,考虑到她的身体状况,周围的人决定暂时不告诉她,以免她承受不住这一打击。

在写给女儿李敏的信中,贺子珍时常询问毛岸英的近况。然而,李敏每次收到信后,只能压抑内心的悲伤,编造理由回应母亲,谎称岸英哥哥事务繁忙,等他有时间再去探望。

然而,毛岸英的身份毕竟非同寻常,这一消息终究难以长久隐瞒。贺子珍在翻阅报纸时,无意间看到了这一悲痛的消息,瞬间泪如雨下,无法自持。

事件发生后,贺子珍的身心状态明显下滑。她的侄女贺小平透露:"我们在她面前必须避开毛岸英的话题,一旦提及,姑姑就会泪流不止。尽管他们之间没有血缘关系,但姑姑确实把他视如己出。"

毛岸英是毛泽东与杨开慧的长子,生于1922年。他的一生充满了波折与挑战。早年,他随母亲杨开慧生活,后来因母亲被捕而被迫流浪。1936年,他被送往苏联学习,期间经历了第二次世界大战的洗礼。1946年,毛岸英回国,投身于中国的解放事业。朝鲜战争爆发后,他主动请缨参战,担任志愿军司令部俄语翻译和机要秘书。1950年11月25日,毛岸英在朝鲜战场壮烈牺牲,年仅28岁。他的牺牲不仅让毛泽东深感悲痛,也成为中国抗美援朝历史中的重要篇章。毛岸英的一生虽短暂,但他为国家和人民作出的贡献,永远铭刻在历史的长河中。