1950年初春,西北野战军第五师十五团的特务连收到了一项新任务:前往新疆赛图拉哨卡,接管那里的防务。这一命令直接来自上级,要求他们迅速行动,确保防区的安全交接。特务连随即整装出发,准备执行这一重要使命。

赛图拉哨所始建于1877年,当时左宗棠在平定新疆后,为了加强边境防御,派遣了一支由百余名清军组成的驼队,运送建筑材料,在海拔超过3000米的高原上建造了这座军事据点。该哨所一直使用到民国时期,直到中国人民解放军接管为止,前后共存在了73年。

赛图拉哨所地处海拔约3800米的高原地区,是我国最西端的边防要地。它与巴基斯坦和印度仅一河之隔,战略位置十分关键。这个哨所不仅是边境防线的重要组成部分,更是守卫国土安全的前沿阵地。由于其特殊的地理位置,赛图拉哨所在边防体系中扮演着不可或缺的角色,对维护国家领土完整和边境稳定具有重大意义。

赛图拉哨所地处荒僻,周围环境严酷,不适合大规模驻军。因此,这个哨所就成了附近几百公里内唯一一支代表中国的军事力量。它的存在至关重要,直接关系到长达六百多公里边境线的安全与稳定。

在国民党控制新疆期间,尤其是盛世才掌权阶段,当地官员普遍存在贪腐问题,导致军费严重不足。受此影响,边境哨所的正常运转难以维持,最终不得不停止运作。

根据1946年的官方记录,赛图拉哨卡最后一次被提及是在这一年。文件显示,当时该哨所驻扎着国民党军队的一个排的兵力。这一历史记载成为赛图拉哨卡在官方档案中的最后身影,反映了当时国民党在新疆地区的军事部署情况。作为一处重要的军事据点,赛图拉哨卡的驻军规模虽小,但却是国民党政权在当地存在的具体体现。这份档案为我们了解解放战争时期新疆地区的军事格局提供了重要参考。

赛图拉哨卡自那以后便失去了所有相关记载,既看不到人员更替的记录,也查不到物资补给的情况。

在国民党执政期间,新疆地方政府对这座边境哨所的建设和维护完全处于停滞状态,长达四年时间未有任何资金或资源投入。这种忽视直接导致了哨所设施的严重老化和功能缺失,反映出当时政府对边疆防务的漠视态度。从1937年到1941年,这座承担着重要国防任务的哨所,在缺乏必要维护和更新的情况下,逐渐失去了其应有的战略价值。这种情况不仅暴露了国民党政府在边疆管理上的严重失职,也为后来新疆局势的恶化埋下了隐患。

这座哨卡现在啥样了?是不是早被黄沙埋得没影了?这个问题,当时驻守在那儿的解放军战士谁也说不清。

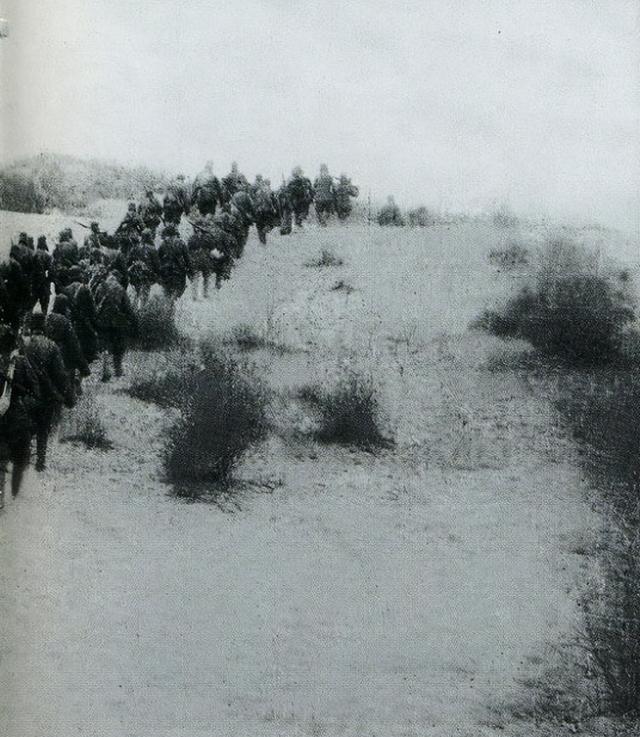

第五师十五团特务连接到上级指示后立即行动。赛图拉位置偏远,离最近的皮山县城有424公里之遥。沿途都是沙石地,车辆无法通行,只能徒步前进。全连花了整整一个月才抵达目的地。

经过数周的艰难旅程,一行人终于抵达了赛图拉哨所。这座建筑呈四合院布局,规模与足球场相当,坐落于河滩的制高点上。哨所中心是一座两到三层的夯土六角楼,四周的围墙上还残留着昔日守军建造的射击孔。

哨所外面竖着将近一百根木桩,这些是以前边防部队拴马用的。它们像在默默讲述着过去的故事。这些木桩密密麻麻地排列着,见证了当年边关军人的日常生活,也让人不禁想起那段尘封的历史。虽然现在已经不再使用,但它们依然伫立在那里,仿佛在提醒人们不要忘记那些守护边疆的岁月。

就在解放军队伍即将进入哨点的时候,突然传来一声充满兴奋的呼喊:“喂,你们怎么现在才到?”

在检查哨所时,解放军意外地发现,里面竟然还有一支国军的小队驻守。

在赛图拉哨所驻守的国民党士兵看到解放军时,误以为他们是前来接替防务的友军,情绪异常激动。一名士兵兴奋地喊道:“太好了!等了整整四年,终于有人来换防了!”

看到解放军换上了新款军装,有人不禁好奇地问:“咦,怎么又换新衣服了?”

这些士兵已经与外界隔绝长达四年之久,完全不了解外界的变化。他们甚至不知道新疆已经解放,新中国也已经成立。

在国家的边境线上,赛图拉哨所像一座被世界遗弃的孤岛,默默坚守了整整四年。

一支原本满编的国军排,历经战火与严寒的洗礼,如今仅存八名士兵幸存。哨所外的荒野上,竖立着数十座没有墓碑的坟茔,默默见证着这支队伍的凋零。

赛图拉哨所地处偏远荒芜地带,根本不具备开展种植活动的条件。这里环境恶劣,缺乏必要的农业基础,连最基本的耕种都无法进行。

在这四年的漫长岁月里,他们赖以生存的仅有早年储备的玉米面。由于长期存放,很多粮食已经发霉变质,但他们别无他法,只能顶着刺骨的西北风,硬着头皮把这些变质的食物咽下去。

这个地方的照明全靠一盏煤油灯,取暖设备也简陋得很,只有一个临时挖的火坑,烧的是牛粪。这种方式产生的热量少得可怜,冬天一到,八名战士只好紧挨着,靠彼此的体温来抵御严寒。

这八名战士的制服早已破旧不堪,布满了破洞和裂口,手中的武器也因生锈而失去了功能。乍看之下,他们更像是街头流浪的乞丐,而非昔日的军人。

尽管国民党政府对他们漠不关心,但这些乞丐在长达四年的坚守中,始终没有动摇过。他们面对艰难困苦,依然坚定地驻守在阵地上,展现了顽强的意志和坚定的信念。这种精神在极端环境下显得尤为珍贵,成为了他们坚持到底的动力。没有一个人选择放弃,每个人都用自己的方式,默默地为共同的目标贡献力量。这种坚韧不拔的态度,使得他们在极其不利的条件下,依然能够坚守阵地,完成了看似不可能的任务。

人类的情感交流是自然而然的,根本无法阻隔。

目睹这一幕,在场的解放军官兵都忍不住热泪盈眶。他们纷纷脱下自己的军大衣,轻轻披在七位老战士肩上,随后庄严地行了一个军礼,郑重地说道:“前辈,现在由我们接替你们的岗位!”

赛图拉哨卡的情况被汇报给了西北野战军军委。按照规定,解放军其实不用管国军的事。但出于人道考虑,西北野战军还是妥善安排了这些士兵的去处。

选择留在新疆的,会安排就业岗位,参与当地的生产建设;若有人想返乡,解放军将提供旅费,协助其返回原籍。

这些军人虽属国军编制,但在保卫边疆方面功不可没。无论出身,他们应得到平等对待。经过四年的坚守,这八位老兵最终获得了妥善安置。

赛图拉哨所的废弃在很大程度上是由其地理位置造成的。这个位于边境的军事据点,由于地处偏远、环境恶劣,难以维持长期驻守。哨所周围缺乏必要的生活资源,交通不便,补给困难,使得驻守条件极为艰苦。随着时间推移,哨所的战略价值逐渐降低,加之维护成本高昂,最终导致了它的荒废。此外,当地气候条件恶劣,冬季严寒,夏季酷热,进一步加剧了驻守难度。这些地理因素的综合影响,使得赛图拉哨所难以维持正常运转,最终走向衰落。

尽管这片区域在行政划分上属于新疆,但它离新疆的中心区域相当远。从地理位置来看,它更靠近西藏。不过,即便如此,它和最近的藏区城镇之间还隔着连绵的群山,根本无法通行。正是由于这种地理上的隔绝,物资供应和人员轮换才变得异常艰难。

平时物资供应就已经很紧张,一旦遇到社会动乱或政权崩溃,这个地方的情况只会更加糟糕。

赛图拉哨卡在历史上经历了三次废弃。第一次发生在1912年,当时清朝统治结束。第二次是在1928年,随着北洋政府的垮台。最后一次则是在1946年,正值解放战争开始。

自从这个地方出现以来,荒凉和废弃似乎一直是它的常态。

塞图拉少卡也曾经历过一段光辉岁月,这要归功于抗日义勇军的出现。

1931年9月18日,日本发动侵略,东北局势危急。当地军民迅速响应,主动加入抗战队伍,组建了抗日义勇军。这支部队在中国共产党的指挥下,于东北三省境内展开游击战斗,与侵略者进行持续对抗。

在日军残酷镇压下,抗日义勇军逐渐失去阵地,最终于1933年不得不撤入苏联境内。

那会儿的抗日义勇军就像没人要的孩子,国民政府不认他们,苏联起初的支持也没持续多久。在日本人的步步紧逼下,他们连个安身之处都找不到,处境十分艰难。

当抗日义勇军及其家属共四万余人跨越苏联边界时,苏联当局迅速与国民党政府展开对话,强烈要求他们立即处理此事,确保这些人返回中国。

最终,这支部队被迫接受国民党政府的指令,横跨广袤的西伯利亚,经由新疆地区返回国内。

国民政府最初与苏联商定的计划是:苏联负责提供考察团成员的日常所需,包括食物和衣物,按照苏联士兵的待遇标准进行分配。之后,国民政府将用外汇来结算这些费用。

然而,该计划在实施过程中遇到了困难:首先,国民政府的财政状况不佳,外汇储备严重不足;其次,苏联在西伯利亚地区的物资供应也捉襟见肘,无法满足四万人的日常需求。最终,这一计划未能成功推行。

这支四万人的义勇军队伍带着家眷继续前行,为了填饱肚子,他们不得不在沿途的苏联火车站和伐木场干些零活,以此换取一点口粮。生存成了他们最大的挑战,每到一个地方,他们就得想办法找活干,用劳动换取最基本的生活所需。这种日子虽然艰难,但为了活下去,他们只能咬牙坚持。

当这支军队最终到达新疆时,人数已经锐减至不足两万。

东北义勇军抵达新疆时,却出乎意料地受到了当地民众的热情接待,特别是锡伯族同胞,他们对这些来自东北的战士们表现出了特别的亲近与支持。

锡伯族原本生活在东北的长白山和黑龙江一带。到了清朝乾隆年间,朝廷为了加强边疆防御,决定将锡伯族迁往新疆驻守。乾隆皇帝承诺,只要他们在边疆驻守七十年,就可以返回故乡,恢复原来的生活。

可惜的是,这个承诺最终没能兑现。乾隆帝驾崩后,继位的皇帝们都没把这事放在心上,导致锡伯族在当地驻扎的时间已经超过了一个半世纪。

锡伯族人一瞅见东北老乡组成的义勇军,就跟见着亲人似的,立马热情招呼,端茶倒水忙活起来。

面对群众的恳切请求,两万名抗日义勇军战士兵分两路:一路穿过河西走廊,返回中原继续投身抗日战场;另一路则驻扎当地,肩负起守卫边疆的重任。

自北洋政府倒台后,新疆地区在军事防御和边境管理方面长期处于松懈状态。

抗日义勇军的进驻有效弥补了当地防御力量的不足。这些自愿驻守的部队被重组为九个骑兵团和四个边境巡逻大队,标志着新疆首次建立起符合现代标准的边防武装体系。

在抗日义勇军的支持下,赛图拉组建了一支边防队伍。这支队伍规模最大的时候,驻守人员达到了两百人,他们的巡逻范围延伸到了八百里的区域。

【正当一切都要向着好的方向发展,1933年,意外再度发生了。】

1933年,新疆发生了“四·一二”事件,盛世才通过这次事变掌握了政权,开始了他在新疆的专制统治。

盛世才对这支曾经的抗日义勇军心怀恐惧,他大力培植自己的嫡系部队,并对义勇军进行全方位的压制。在他的统治期间,之前辛苦构建的边防系统几乎完全崩溃。

赛图拉哨卡的驻军规模经历了大幅缩减,从最多时的两百人逐渐减少到仅剩三四十人。这种规模的缩减直接影响了哨卡的防御能力,现在他们连独自完成防线巡逻任务都显得力不从心。

赛图拉哨所之前实行的是“半年轮换制”。驻守的士兵在岗六个月后,就能获得半年的休整期,返回皮山镇进行调整。与此同时,新一批士兵会携带足够半年的物资前往哨所,接替之前的驻防任务。

该机制设计简洁,却高效地确保了部队成员的健康状况和物资供应。通过简化的流程,既能维持战士们的身体与心理平衡,又能及时提供所需的装备和给养。这种安排不仅减少了管理成本,还提高了整体运作效率,使士兵们能够以最佳状态投入任务。系统虽然不复杂,但在实际应用中发挥了关键作用,为部队的持续作战能力提供了坚实保障。

然而在盛世才掌权时期,这一体系同样难以维持。塞图拉哨所的驻军不仅人手不足,还面临严重的物资短缺,导致他们的生存环境急剧恶化。

1946年时,这个地方还驻守着一个排的兵力,但到了1950年解放军到来时,只剩下8名老兵坚守,他们的艰难处境不言而喻。

这些老兵虽然早已被世人淡忘,但他们依然坚守在自己的阵地,寸步未离。

解放军在接收赛图拉哨所后,意外在河对岸发现了一具保存完好的冰冻木乃伊。这具尸体身着国民党时期的军装,但因年代久远,面部已被秃鹫啄食得面目全非,难以确认其具体身份。

几名解放军官兵不顾寒冷刺骨的河水,毅然涉水过河,将一具身份不明的遗骸进行了妥善的安葬。他们顶着严寒,克服了恶劣的环境,完成了这项庄严的任务,体现了军人的责任与担当。

“赛图拉”这个称呼是从维吾尔语来的,意思是“为了信仰牺牲的人”。据说在唐朝那会儿,玄奘去印度取经的时候,曾经路过这个地方。

在归途上,玄奘的一位同行者不幸离世,遗体被安葬在赛图拉附近的一座小山上。因此,后人将这个地方称为“殉道者”,以此纪念这位逝去的旅伴。

曾经在这里驻扎并献出生命的老兵,难道不也是另一种形式的“殉道者”吗?

这些军人来自全国各地,面对这片陌生的高原雪域,他们没有丝毫犹豫。为了守护国家的安宁,他们甘愿将青春甚至生命奉献给这片土地。

赛图拉哨所现已停止使用,但其历史意义依然长存。解放军对该哨所旧址进行了修复和维护,将其确立为永久性的历史遗迹。这一举措不仅保留了当地的历史记忆,也向公众展示了该地区的重要军事历史背景。通过这种方式,赛图拉哨所的故事得以传承,成为连接过去与现在的重要纽带。

年方十五便被征召入伍,直到八十岁才得以重返故土。途中偶遇同乡,不禁急切询问:“家中还有哪些亲人健在?”这一刻,历史的传承找到了新的承载者。