长城汽车,是不是有点“轴”?

死磕HI4,放话不做增程,但看着问界、理想一路高歌猛进,长城汽车心里难道就没点“想法”?

说起长城汽车,那也是响当当的自主品牌,哈弗H6曾经是“神车”般的存在。

可现在,新能源这块蛋糕越做越大,长城汽车却有点“掉队”的意思。

2023年,长城汽车年初可是立下了flag,要卖160万辆,结果呢?

只完成了123万辆,这啪啪打脸的声音,隔着屏幕都能听到。

更让人“头大”的是,2024年第一季度财报一出,那数据,简直“惨不忍睹”。

营收同比下滑14.03%,净利润更是暴跌82.4%。

你品,你细品,这是什么概念?

用“雪崩式下跌”来形容,一点都不为过。

反观问界、理想,那是“芝麻开花节节高”,一个比一个卖得火。

这鲜明的对比,简直像一把刀,扎在长城汽车的心上。

更“扎心”的还在后头。

魏牌蓝山,作为长城汽车冲击高端市场的“扛把子”,上市之初可是被寄予厚望。

结果呢?

销量那叫一个“惨淡”。

长城汽车砸了这么多钱,搞出了DHT-PHEV技术,可消费者就是不买账。

这又是为什么呢?

难道是技术不行?

还是定位出了问题?

面对这样的困境,长城汽车总裁穆峰站了出来,掷地有声地宣布:“长城汽车打死也不做增程!”这话说得,那叫一个“硬气”。

长城汽车还拿出数据,力证增程技术是“退步的路线”,认为它能量传递效率低、技术门槛低。

长城汽车还坚信,自家的HI4混联技术才是王道,才是未来。

但现实,有时候就是这么“打脸”。

市场数据可不这么认为。

不少用户反映,增程车型在中高速场景的效率损失,并没有长城汽车说得那么夸张。

而且,增程车型在NVH(噪音、振动与声振粗糙度)表现、智能座舱生态等方面,反而更胜一筹。

说白了,消费者更看重的是舒适性和智能化,而不是那些“高深莫测”的技术参数。

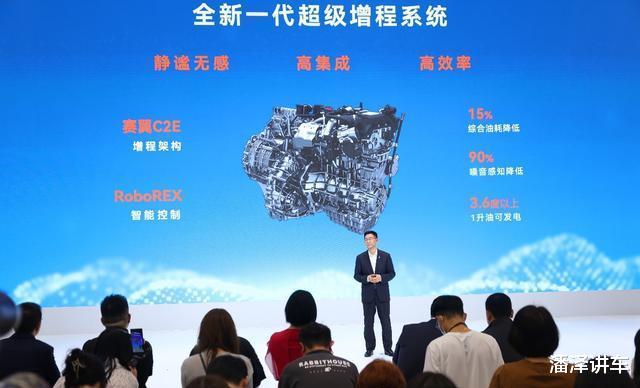

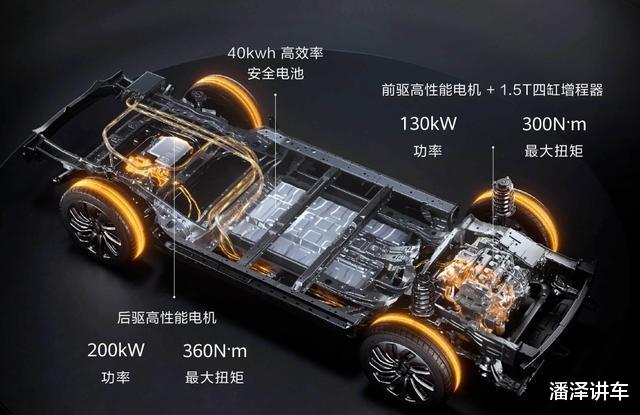

更何况,现在增程技术也在不断进步。

比如,问界M7搭载了第五代增程器,热效率高达42.5%。

配合800V高压平台,高速工况能量损耗已经降到了很低的水平。

这跟长城汽车HI4第二代高速直驱效率的差距,已经越来越小了。

咱们再来算一笔账。

看看问界M9、理想L9和长城高山HI4,一年下来,到底谁更省钱。

问界M9增程版: 电费3000元,油费2100元,总成本5100元。

理想L9增程版: 电费3312元,油费2190元,总成本5502元。

长城高山HI4: 电费2288元,油费3128元,总成本5416元。

你看看,这数据一摆出来,差距真不大。

长城高山HI4虽然电费便宜点,但油费却高了不少。

三者几乎打成了平手。

那长城汽车为什么这么“执着”呢?

他们是对燃油车时代动力总成控制权的留恋。

长城汽车在燃油车领域积累了大量的技术和经验。

但问题是,新能源汽车的竞争,早已不是单纯的“热效率小数点战争”,而是“用户体验重构”。

增程式用更低的门槛、更人性化的设计,正在完成对传统技术路线的“民主化颠覆”。

说白了,用户才不管你什么热力学公式,他们只在乎方向盘后的笑容。

长城汽车也不是完全“一条道走到黑”。

他们在氢能源领域,也有积极的布局。

旗下未势能源在氢燃料电池技术方面,取得了一定的进展,并推出了相关产品。

这说明,长城汽车也在探索不同的技术路线,寻找新的增长点。

长城汽车还积极拓展海外市场,特别是在新能源汽车领域。

他们希望通过海外市场的增长,来弥补国内市场可能面临的挑战。

鸡蛋不能放在同一个篮子里。

长城汽车的困境,也给其他自主品牌敲响了警钟。

在新能源汽车这场“马拉松”中,技术固然重要,但市场和用户才是最终的裁判。

只有真正倾听用户的声音,不断创新和调整,才能在这场激烈的竞争中脱颖而出。

长城汽车的未来,究竟会走向何方?

是继续坚守HI4,最终“守得云开见月明”?

还是在市场的压力下,做出妥协和改变?

让我们拭目以待。

但不管怎样,希望长城汽车能早日找到自己的“节奏”,重新找回昔日的辉煌。

自主品牌强大了,咱们老百姓才能开上更多更好的车,你说对吧?

长城汽车,醒醒吧!

长城自从魏系列开始,就自娱自乐了。。 自己认为市场需要什么,自己认为什么是发展前景,自己认为什么好技术。。别人敢提出反对声音、敢比自己卖的好,就骂别人、举报别人、攻击别人。就是不承认自己问题。为什么??一个企业如果一人独大,就会形成这种结果。皇帝的新装一样。

老想着教育消费者

老板不懂技术

只有长城坚持终究会比增程好,这个不用质疑

长城汽车主要是颜值不行,原来的v系列多好看,你看理想的车又大又好看配置还高,当然增程我个人也不喜欢

笛子suv大多也都是插混,卖的为啥比hi4好?问界m9高速满载不到8个油,同尺寸suv最低,那是因为风阻最低。

错在哪不知道,反正路上超我车的理想都服了