“沉睡三千年,一醒惊天下”,直到今天,我们依然不清楚制造那些造型独特的珍贵文物的究竟是怎样一个群体,只能沿用考古学名词,称之为“三星堆”。

“三星堆”这个名字其实是个美丽的误会。在四川省广汉市一个小村庄,因为村子里有三个略显突兀的小土堆和形状如一弯新月的台地,古人寓意“三星伴月”,取名三星村。

考古学界素来有用“小地名”来命名古代遗址的惯例,比如在河南渑池仰韶村发现的新石器时代文化遗址,就取名“仰韶遗址”,其所代表的同类型彩陶文化,就叫做了“仰韶文化”。

故此,当考古工作者在广汉市三星村先后发现了古城遗址和举世闻名的1号、2号两个器物坑后,这处遗址就叫作了“三星堆”。后来通过更进一步的考古发掘才知道,当初视觉上的“三星”(三个土堆),其实是一道中间塌陷后的古城墙。

后来,又有不少学者根据《华阳国志》《山海经》等典籍的记载,把三星堆归入古蜀文明范畴。从地域上来说,蜀地的文化遗址叫古蜀国文明,本无可厚非,但这也无形中把三星堆文明降格为了地方属性,这就如同把殷墟文化叫做古豫文化一样,不符合实际情况。

那么三星堆,究竟是不是华夏文明中带有浓郁特色的一个地方类型呢?

那么三星堆,究竟是不是华夏文明中带有浓郁特色的一个地方类型呢?从考古发现来看,基本可以否定。

目前能追溯到的成都平原最早的考古学文化是宝墩文化,绝对年代大约在公元前2600年至前1700年,从时间序列上看,宝墩文化晚于黄河流域的仰韶文化,约等于中原龙山文化时期。

如果宝墩文化这么发展下去,逐步从新石器时代过渡到进入青铜时代,那么毫无疑问这就是古蜀文明。

但出人意料的是,宝墩文化(又叫三星堆一期文化)与后来的三星堆文化(又叫三星堆二、三期文化)并不是前后继承的关系,后者出现了众多“蜀外”因素。

比如,三星堆出土的玉戈、玉璋、陶盉、高柄豆、觚型器以及镶嵌绿松石的铜牌饰等,都跟黄河中游的河南偃师二里头遗址高度相似;而铜尊、铜罍等青铜礼器,则跟殷墟出土物雷同;三星堆出土的大量海贝显然也绝非是内陆所有。

甚至就连被认为是三星堆特色的突眼大耳的青铜人像,也能在湖北石家河文化中找到玉制原型。无独有偶,2008年,陕西西安杨官寨仰韶文化遗址曾出土了一件人面形陶器残片,虽然出土时仅剩“半张脸”,但还是能明显地看出这块残片眼睛突出眼眶,与三星堆人像凸眼造型非常相似。

这恰恰说明,在华夏文明多元归一的演进过程中,蜀地并未像我们此前所认为的“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”,而是很早就参与了文明的影响和互动,并且这种互动有着两条清晰的传播路径:一条是西北的陕甘陆路通道;另一条则是长江中下游水路通道。

我们先来说陆路。

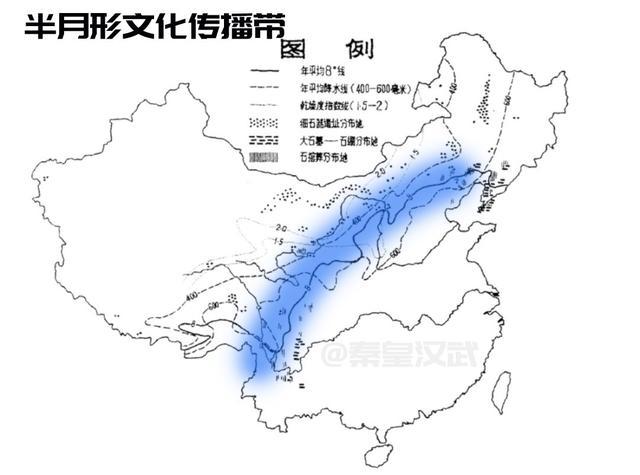

早在1986年,四川大学教授童恩正提出了著名的“半月形文化传播带”(国外学者称之为“中国弧”)理论,即“我国的东北到西南存在一条绵延达万里的半月形地带,在此范围之内,流行石棺葬、青铜器上动物形纹饰盛行、陶器或铜器喜用两体相连”。

所以,四川彭县考古发现的青铜器罍,其风格与中原传统之罍有很大差别,但却和辽宁喀左县北洞村出土的罍酷似;四川营盘山石棺葬出土的扁平钩形格青铜剑在中原地区并未发现,却与内蒙古赤峰南山根遗址出土的C形剑有类似之处。

同样,三星堆的黄金面具、黄金权杖,不一定就是西亚埃及外来物,也可能受半月形文化传播带带来的草原文化因素影响下的吸收仿造。所以,所谓的三星堆是外来文明的说法本身就站不住脚,正如你不能根据漠河有大量俄式建筑,就认为漠河属于俄罗斯一样。

再来说水路。

上文提到,三星堆的青铜人像与长江中游的湖北石家河文化玉雕人像高度相似;而三星堆文化青铜器的矿源检测结果则显示,三星堆铸造青铜器所用的铜矿与江西新干大洋洲商代大墓出土的青铜器具有十分明显的渊源,与长江中下游的湖北、湖南、江西、安徽古冶矿矿源一致。

不仅如此,江西新干大洋洲商代遗址也发现了和三星堆同样的砸毁青铜器后分层无序摆放、甚至涂抹朱砂的情况。

由于三星堆的很多“蜀外”文化因素,已经上升到了精神信仰层面,并被三星堆人运用到了祭祀场景中,所以,这些“蜀外”文化因素并不是简单的贸易互动带来的,而是有着外来群体的加入。

这些外来群体,既有黄河流域人群,也有长江流域人群,当然,也包括了成都平原的土著居民。

其实,三星堆文化本身就呈现出浓郁的多种群体、多种文化习俗融合的特征,比如三星堆出土的人像群有着两种截然不同的发式:笄发和辫发;三星堆人祭祀的对象除了祖先,还有神山、神鸟和太阳;三星堆既有代表华夏传统的丝绸(7号坑出土的龟背形网格状器),也有代表草原文明的翘头靴(8号坑出土的青铜神坛台基坐姿人像)。

显然,三星堆所呈现出的文化面貌,已经超出了一族一国的方国范畴,而如同二里头遗址一样,是一处大都会性质的文明中心,汇合了不同的人群和文化因素。

单从这一点来看,我们把三星堆看作是以夏商为中心的中原王朝的地方方国,本身就是略显狭隘的“中原中心论”。诸多考古发现已经充分证明,华夏文明起源地,其实分布在西北(马家窑、齐家文化)、东南(良渚文化)、东北(红山文化)、长江流域(屈家岭、石家河文化)这些所谓的“四夷”之地,而中原成为中心,已经是商周以后的事了。

那么三星堆究竟从哪来,又到底是什么人呢?一个古代政权的人群构成,无外乎占据多数的平民群体和占据少数的贵族群体。三星堆的宗教祭祀场景中,频频出现代表夏文化的牙璋,所以,上层贵族中,必然有着夏人的身影。

洛阳市文物考古所副所长郑贞富曾主张:三星堆是商汤灭夏时夏桀逃亡地—南巢,三星堆出土的众多青铜器是夏桀逃入蜀地时从斟鄩带来的宗庙祭器,三星堆最大的青铜立人像原型是大禹。

郑贞富的观点,推测的成分较大,缺少考古发现作支撑。但三星堆上层有夏文化因素,这一点却在考古学界有着共识。

那么三星堆下层,又是什么人呢?一位来自四川的网友提出了“三星堆羌族说”的观点,认为三星堆跟羌族关联很大。

而厦门大学、四川大学等团队的一项研究成果,无疑验证了这位网友的神评。

根据《古基因组揭示中国西南地区新石器时代粟稻混合农业流行与文化传播的共存发展》研究显示:四川大邑高山古城遗址(宝墩文化)古人,其成分是由89.1-95.1%的从黄河流域迁徙而来的农业古人和4.9-10.9%的西南土著和平文化狩猎古人混合而成。

其中,提取的两例男性Y染色体分别是O-Z25915和D-Z31591,属于黄河上游藏缅常见类型,即西北马家窑文化古羌族,这与《史记》记载的“禹兴于西羌”形成了某种暗合。

宝墩文化虽然与三星堆青铜文化没有直接继承关系,但三星堆文化底层陶器却沿用了宝墩文化典型器物,这也恰恰说明,成都平原从新石器时代向青铜时代过渡后,占据群体多数的底层平民并未发生大的变化,他们的先祖来自西北黄河上游地区。

自此,我们基本理清了三星堆群体的来源:距今4500年,西北马家窑古羌群体进入巴蜀,成为最早在此定居的新石器时代人群。

此后,在距今3600年时,二里头文化、石家河文化群体进入巴蜀,与原居此地的土著居民融合形成了三星堆青铜文化。在长期的文明演进过程中,由于巴蜀地处“半月形文化传播带”前沿,其文化因素中又融入了草原域外特色,最终造就了“一醒惊天下”的三星堆遗址。

如果我们笃信夏都斟鄩在二里头,那么夏朝这个概念就可以泛化为“南北朝”一样的地理范畴,居中原的是夏、商,而雄踞西南长期与商朝对峙的,则是另一个王族政权—三星堆,如果要给这个政权取个名字的话,可以称之为“蜀夏”、“后夏”、“癸夏”。