Hello,大家好,我是兜兜,开始阅读前点点“关注”,我会持续为大家分享有趣的奇葩故事,感谢支持!

清朝,这个曾在中国历史上辉煌近三百年的王朝,其统治者的语言——满语,却在王朝末年走向了衰落,甚至连末代皇帝溥仪都几乎不会说。这背后的原因,其实与满语的发展历程紧密相连。

咱们先聊聊汉语。汉语,那可是几千年的文化沉淀,吸收了无数优秀文化的基因,包容性强,文化底蕴深厚,有着无可比拟的优势。而满语呢,它的起源就得追溯到中国东北那片原始森林里的古老民族了,像貊人、肃慎人这些。

他们在东北那旮旯,跟周边的原始民族不断融合,吸收了突厥、契丹、蒙古等语种的一些特点,慢慢形成了满语。所以,满语在语系上被归为了阿尔泰语系通古斯族古代语言。

说到这,就得提提1115年金国的建立了。那时候,完颜阿骨打推翻辽国,为了确立女真人的统治地位,就命令完颜希尹和叶鲁借鉴汉字,造出了女真文。1119年,这女真文就造好了,还在金国上下推广使用。但女真文的使用情况却一直挺尴尬的。

为啥?因为辽国统治区域和北宋地区,契丹文和汉文用得多啊。契丹文在北方流传已久,深受游牧民族的喜爱与采纳;而汉文,则因其极强的实用性而广受欢迎。因此,女真文自诞生之初,就主要在统治阶级内部流通,使用范围相当有限。再后来,金国被蒙古帝国所灭,女真文也随之逐渐湮灭,最终消失在了历史的长河之中。

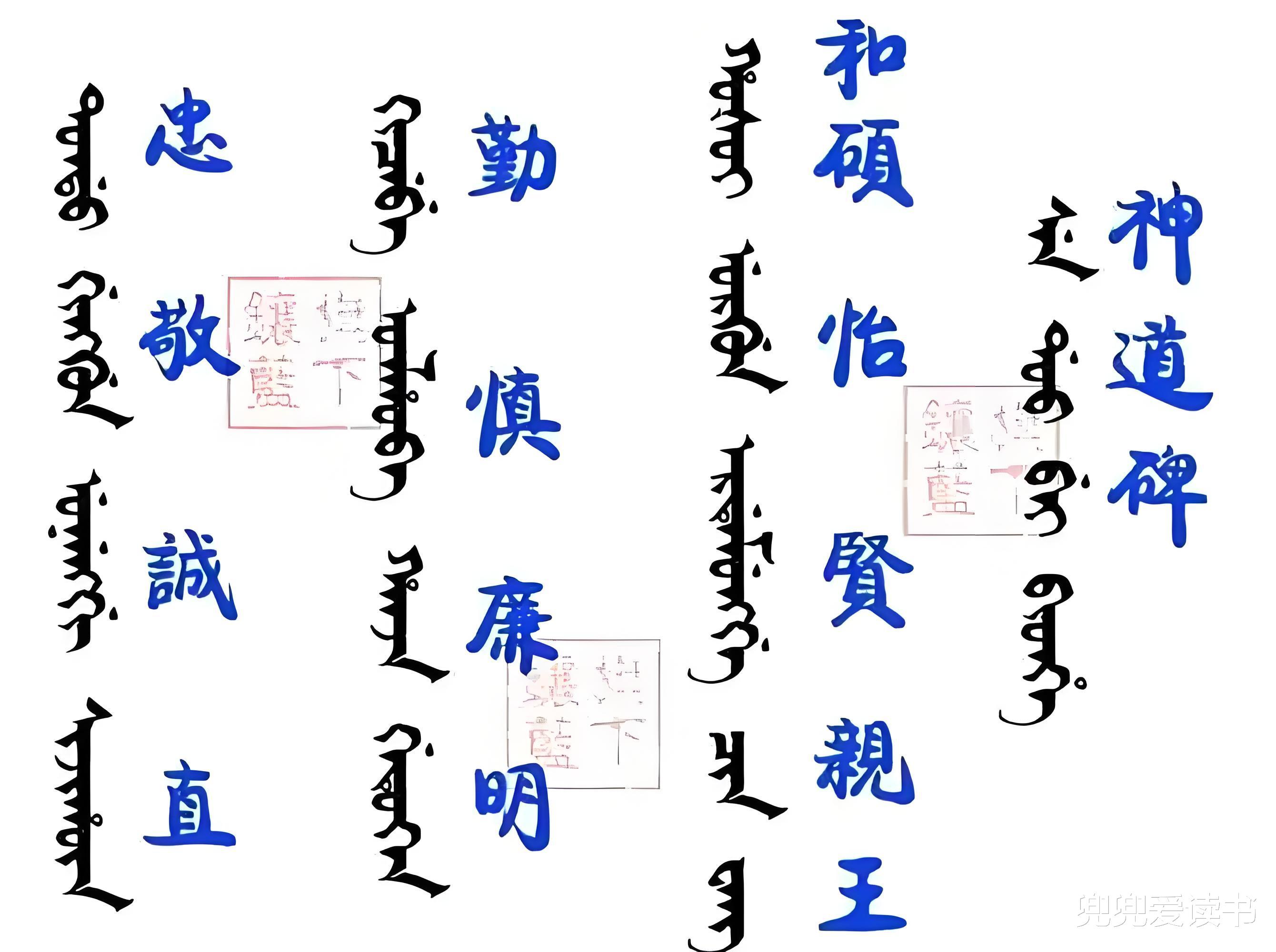

时间来到满洲国建立的时候。那时候,努尔哈赤为了凸显满洲自己的文化,就命额尔德尼和噶盖两人,借鉴蒙古文字母,创制了满文。跟他们老祖宗一样,这次也是借鉴,不过是借鉴了蒙古文。同时,他们还把原来的女真语改称为满语。后来,皇太极又对这种文字进行了改进。但跟汉语和汉字比起来,满文在传播和推广上还是没优势。

清朝入主中原后,成了中华大地的统治者。在清朝前中期,满文还被大量用于发布诏书和公文呢。但那时候,满洲八旗进入中原,为了统治的需要,大多被分散驻守在全国各地。

这样一来,满族人就更多地接触到了汉族文化圈的人,像地方的士绅、官员这些。他们在生活习惯等方方面面都迅速被汉化。跟先进又易学的汉字和汉语比起来,满语的使用就逐渐减少了,语境也发生了变化,逐渐以汉语为主了。

清朝入关之后,为了更稳固地统治这片广袤的土地,朝廷大量起用了汉族官员。尽管初期曾有一段时间将满语定为主要的官方语言加以推广,但汉语因其简单易学等显著优势,逐渐在日常使用中占据了上风,满语的应用则日渐式微。

就连满族官员们,也慢慢淡忘了自己的母语,满族中精通满语的人愈发稀少。皇宫里的皇帝,平日里多与汉族官员打交道,使用满语的机会更是寥寥无几。缺乏满语的使用环境,想学也难有门路。难怪清朝的最后一位皇帝溥仪,据说只会说一句满语“伊利”(意为汉语中的“起来”),这实在令人感慨万分。

其实啊,满语在清朝入主中原300年后,逐渐被满族所淡忘,甚至连满清皇族都无法掌握,根本原因就是在于它面对的是更为先进和强大的汉语言。汉语言在各个方面都具有优势,满语自然就逐渐被淡化了。当然啦,现在还有一些地区,满语语境保持得相对较好,但那也是少数了。

咱们再深入想想,这其实也是文化融合的一种体现。一个民族的文化,要想在另一个民族的文化土壤中生根发芽,就得有它的独特之处和优势。

否则啊,就像满语这样,逐渐被更强大、更先进的文化所同化,最后只能存在于一些特定的地区或领域中。这也告诉我们,要保护和传承自己的民族文化,就得让它保持活力和独特性,这样才能在历史的长河中屹立不倒。

说到这啊,我就想起了现在的一些少数民族语言。它们也面临着跟满语相似的境遇。随着汉化的不断深入,很多少数民族的年轻人都不再会说本民族的语言了。这其实挺让人遗憾的,因为语言是一个民族文化的载体啊。如果语言消失了,那文化也就很难传承下去了。

因此啊,我认为我们必须对这个问题给予高度重视。针对那些正面临消失风险的少数民族语言,我们应当积极采取行动来加以保护和传承。

具体而言,可以在学校里设置相关课程,让孩子们从小就接触并学习本民族的语言和文化;同时,还可以通过举办各类文化活动,让更多人有机会了解并爱上这些独特的语言和文化。只有这样,我们才能确保这些珍贵的民族文化得以薪火相传,发扬光大。

回到满语的话题上来啊,虽然现在满语已经不再是主流语言了,但它作为清朝的官方语言之一,曾经在历史上发挥过重要的作用。它的消逝也给我们敲响了警钟,提醒我们要珍惜和保护好自己的民族文化。毕竟啊,文化是一个民族的灵魂和根基啊。如果没有了文化,那民族也就失去了它的独特性和魅力了。

看完文章的您有何感想呢?

快到评论区来分享吧!

期待在评论区看到您的精彩留言!