在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

2017年,一份毛主席的手稿,在伦敦拍卖会上,最终成交价为70.4万英镑,约合人民币612.5万,创下了毛主席手稿拍卖的新纪录。

而这些手稿,还要从毛主席身边的一位秘书说起,这些手稿大都是毛主席写给这位秘书的。

那么,这个秘书是谁?芦荻和毛主席之间,又有过怎样的故事?这些手写字条,又承载着怎样的时代印记?

【不寻常的召唤】

1975年5月的一天,正在北京大学中文系工作的芦荻接到一个意想不到的电话,电话那头传来一个陌生女子的声音,给他下达了一条中央的任务。

芦荻心中充满疑惑,但她没有多问,立即开始收拾行装,当她赶到学校时,才得知这个神秘任务的真相,毛主席想要找一位文学素养深厚的人,为他读书讲学,而芦荻就是被选中的人选之一。

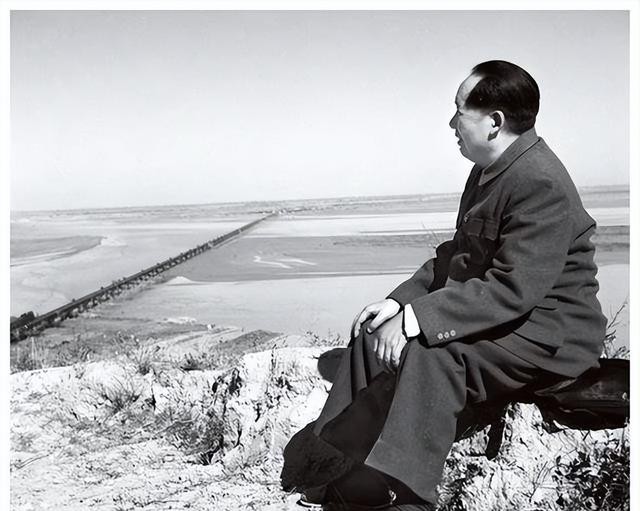

毛主席晚年时视力日渐衰退,虽然仍然保持着阅读的习惯,但已经无法像从前那样长时间地阅读。

为了解决这一问题,中央决定为毛主席物色一位“侍讲学士”,而负责此事的正是毛主席的机要秘书谢静宜。

谢静宜在仔细审阅了多位候选人的资料后,最终将目光停留在了芦荻的身上,芦荻不仅出身书香门第,自幼耳濡目染,文学造诣深厚,而且为人谦逊、处事灵活,深得师生喜爱。

更重要的是,她曾参与过地下党的活动,这对于一个侍奉领袖的人来说,是一项宝贵的品质。

就这样,芦荻的命运因这一个电话而改变,她告别了熟悉的校园和学生,走进了中南海这个神秘的地方。

当她第一次见到毛主席时,内心既激动又紧张,但毛主席亲切的话语很快打消了她的顾虑,他们一见如故,仿佛相识多年的老友。

芦荻的“侍讲”生涯就此开始,她每天都会来到毛主席的房间,为他读报纸杂志,背诵诗文歌赋,解答他提出的问题,渐渐地,她发现自己在这个过程中收获颇丰。

毛主席博学多识,谈吐幽默,常常会就一个话题侃侃而谈,从历史谈到现实,从文学谈到哲学,芦荻在聆听的同时,也在不断地学习和成长。

然而让芦荻没有想到的是,在这看似平常的“侍讲”生涯中,一个不起眼的小细节,竟然会在多年后引发轩然大波,将她卷入一场与金钱有关的风波之中。

【思想的碰撞】

在芦荻为毛主席读书的日子里,两人常常就文学话题展开热烈的讨论,毛主席对文学有着深厚的兴趣和独到的见解,尤其喜欢古典诗词和历史演义。

每当芦荻读到精彩的段落,毛主席总会停下来,与她分享自己的感悟。

他说杜甫是唐代的诗圣,他的诗歌不仅语言优美,而且能够反映时代的风貌和人民的疾苦,芦荻听得入神,连连点头称是。

接着毛主席又谈到了白居易,他说白居易的许多诗作也关注民生疾苦,但有时过于哀怨,缺乏一种积极进取的精神。

他特别提到了白居易的《琵琶行》中“座中泣下谁最多”的句子,认为这体现了白居易诗歌的特点,芦荻听到这里,忍不住问主席,白居易和杜甫谁的诗歌更能反映人民的生活?

毛主席沉思片刻,表示杜甫和白居易都关注民生,这一点是好的,但在主席看来,他们的诗歌还是差了一些,不如某些民间诗人来得真实和深刻,比如,聂夷中的《二月卖新丝》。

芦荻听得心驰神往,连连称赞毛主席的见解独到,她意识到,自己虽然学习文学多年,但对许多问题的认识还不够深入,需要向毛主席多多学习。

就这样,毛主席和芦荻经常在读书的间隙展开文学讨论,从唐诗宋词聊到元曲明清小说,话题广泛而深入。

芦荻渐渐发现,毛主席不仅仅是一位政治家,更是一位文学家,他对中国文学的理解和阐释,常常让人耳目一新,获益良多。

然而让芦荻没有想到的是,就在这些看似寻常的讨论中,一个不经意的举动,竟然会在多年后引发轩然大波,那究竟是什么举动?它又是如何引发事件的?

【时代的烙印】

他解释说,《水浒传》反映了农民起义的历史,但也揭示了起义的局限性,农民虽然反抗贪官污吏,但最终还是投降了封建统治,这说明农民阶级在当时还不是真正的革命力量。

接着,毛主席又谈到了他对《二十四史》的看法,他说,《二十四史》虽然记录了中国历史上的重大事件,但其中也有不少虚假和迷信的内容,需要辩证地看待,比如,刘邦斩白蛇的故事,就是后人杜撰的,反映了封建社会的愚昧无知。

就在芦荻为毛主席读书讲学的同时,毛主席的身体状况却每况愈下,他的视力日渐衰退,说话也变得吃力起来,有时,他甚至无法清晰地表达自己的思想,只能用铅笔在纸上写下只言片语。

芦荻看在眼里,急在心里,她知道,对于一个习惯了阅读和写作的人来说,视力的丧失是多么大的打击。

她想方设法地为毛主席缓解痛苦,有时会主动提出一些问题,引导毛主席谈论历史和现实,以分散他的注意力。

就这样,在芦荻的陪伴下,毛主席度过了人生最后的一段时光,他们谈诗论文,议古论今,芦荻感到自己在这个过程中收获良多,对历史和现实有了更深刻的认识。

然而,让芦荻没有想到的是,就在这段时间里,一个看似普通的举动,竟然会在多年后引发轩然大波,改变她和家人的命运。

【一笔横空出世的巨款】

时光荏苒,芦荻陪伴毛主席度过了人生最后的时光,在这段日子里,她尽心尽力地为毛主席读书讲学,记录下了许多珍贵的思想火花。

但是谁也没有想到,一个不起眼的小细节,竟然会在多年后引发轩然大波,将芦荻卷入一场与金钱有关的风波之中。

原来,在与毛主席讨论文学的过程中,芦荻曾多次遇到毛主席话语不清、难以表达的情况。

为了帮助毛主席更好地表达思想,芦荻提议由毛主席将想法写在纸上,自己再进行记录和整理,毛主席欣然同意,从此,在他们的谈话中,经常会出现毛主席写字条的场景。

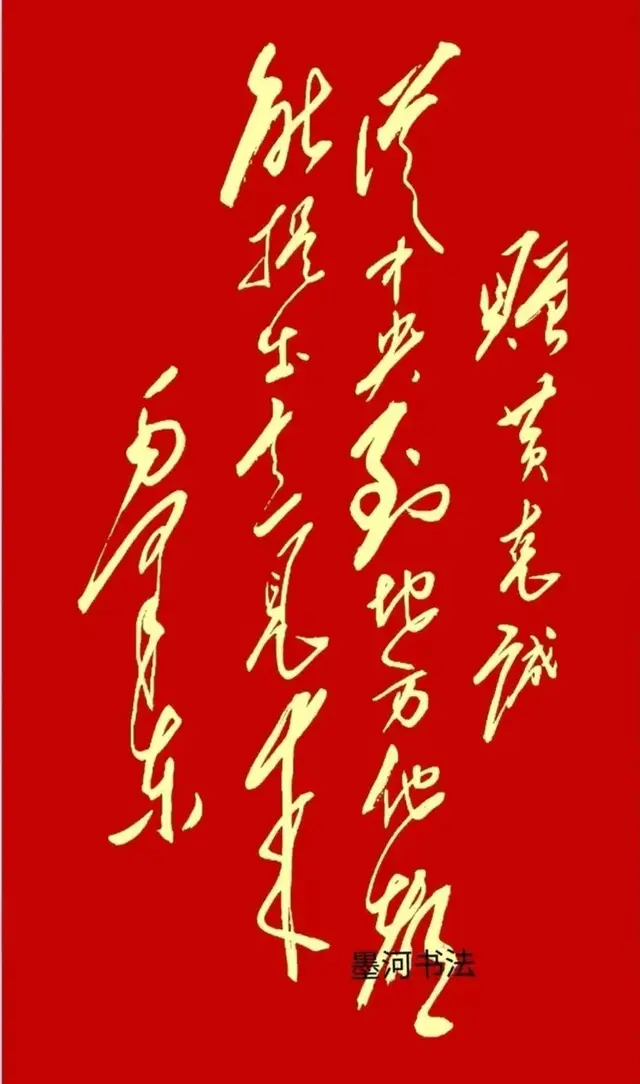

毛主席的字条内容广泛,从对某个诗句的理解,到对历史事件的评论,无所不包,虽然字迹潦草,但字里行间透露出深邃的思想和睿智的见解,芦荻将这些字条视为珍宝,小心翼翼地保存起来。

然而芦荻万万没有想到,就是这些看似普通的字条,竟然会在四十多年后引发一场轰动世界的拍卖。

2015年,芦荻的后人在整理遗物时,意外发现了这批珍贵的毛主席手稿,经过慎重考虑,芦荻的后人决定将这批手稿公开拍卖,以期让更多人了解毛主席晚年的思想状态和心路历程。

消息一经公布,立即引起了世界范围内的关注,许多收藏家和历史学家都对这批手稿表现出浓厚的兴趣,纷纷表示愿意出高价竞拍。

2017年,这批手稿在伦敦苏富比拍卖行正式拍卖,现场气氛热烈,竞价激烈,尽管手稿的内容并不长,字迹也不甚工整,但每一页都承载着一代伟人的心血和思想,每一个字都镌刻着一个时代的烙印。

最终,这批手稿以70.4万英镑的天价成交,折合人民币约612万元,创下了毛主席手稿拍卖的新纪录。

这笔巨款的出现,让芦荻的后人感到无比震惊和感慨,他们没有想到,芦荻当年的一个不经意的举动,竟然会在多年后为家族带来如此巨大的财富。

但他们也明白,这笔财富的背后,是一个时代的记忆,是一代伟人的心血,是无数人对历史的追思和缅怀。

【结语】

对芦荻来说,能够在毛主席晚年陪伴在他身边,聆听他的教诲,记录下他的思想,是一生中最大的幸运和荣耀。

她虽然已经离开人世,但她所珍藏的手稿,却成为了一个时代的见证,一笔宝贵的精神财富,激励着一代又一代人前行。

【参考信源】

人民政协网 2017年07月14日 《毛泽东手稿拍得612万 领导人的字到底值多少钱》

澎湃新闻 2015-05-03《芦荻谈陪读毛主席往事(上)(中)(下)》

人民政协网 2017年07月13日 《毛泽东1975年手稿伦敦拍卖 成交价超70万英镑》

凤凰卫视 2012年10月23日 《芦荻与毛泽东谈《水浒》 引发政治运动》

澎湃新闻 2015-10-11 《毛泽东古籍助读芦荻遗稿:我到主席身边工作的经过》