孔子在《周易·系辞》中告诫"吉人之辞寡",这五个字藏着两千年的处世真谛。

成年人的世界里,祸福往往悬于舌尖,真正的智者都懂得"藏锋于舌"的生存哲学。在这个每秒钟产生百万字节的时代,语言的力量比刀剑更锋利,而沉默的智慧比黄金更珍贵。

一、口舌如刀,伤人无形

老子有言"多言数穷",字字如重锤敲醒世人。社交场上的滔滔不绝,看似彰显才学,实则暗藏危机。

每句话都在构建他人心中的印象,说者无意间暴露的弱点,听者有心记下的破绽,都可能在某个关键节点化作刺向自己的利刃。

《围炉夜话》提醒世人"口开神气散",过度表达实则是将生命的主动权交予他人。智者深谙此道,在重要场合总以茶代酒,用眼神代喉舌。

《黄帝内经》记载"舌为心之苗",言语的失控实则是心神的涣散。现代心理学研究证实,人在亢奋状态下说错话的几率提升87%。

《鬼谷子》所言"言多必有数短之处",真正的机锋永远在精准而非冗长。

二、止语藏慧,静水流深

庄子云"至言去言",道破沉默的终极智慧。这并非教人缄口不言,而是以止语沉淀思想。

就像深海中的暗流,表面平静无波,内里却积蓄着改天换地的能量。王阳明在山中静坐三年悟道,达摩面壁九年参禅,都在印证"守静方能致动"的真理。

现代人常陷入表达焦虑,殊不知真正的存在感从来不是靠声量赢取。当众人争相在会议中高谈阔论时,那个最后开口的人往往才是决策者。

《格言联璧》有云"静坐常思己过,闲谈莫论人非",这十二字藏着修身处世的双重智慧。

宋仁宗在位时,面对朝臣争论永远保持倾听姿态,待众人语竭方缓缓道出决断,终成"庆历盛世"。这印证了《易经》"君子以慎言语"的深意,真正的权威不需要声嘶力竭,恰如北斗不言而众星拱之。

三、三分留白,七分守心

《道德经》中"大辩若讷"的智慧,教导我们说话要留有余韵。这三分余地,是给自己转身的空间,也是给他人回味的余地。

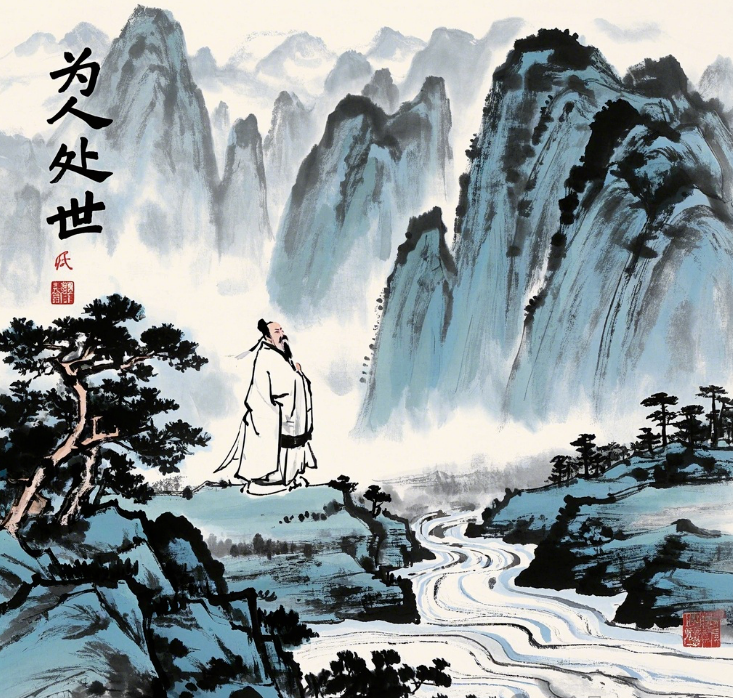

如同水墨画的留白艺术,最高明的表达往往在欲言又止之间。曾国藩在家书中叮嘱"事不做尽,话不说尽",正是这种处世哲学的最佳注解。

饭局上最清醒的人,永远保持三分醉意;谈判桌上最睿智的,往往只说七分主张。

苏东坡在《晁错论》中写道"天下之患,最不可为者,名为治平无事,而其实有不测之忧",提醒世人言语的边界即是命运的边界。

当对话陷入僵局,率先打破沉默者往往丧失主动权。这恰如围棋对弈,真正的杀招常藏在未落之子中。

四、守口如瓶,方见天地

佛家"闭口禅"的修行,道家"忘言"的境界,儒家"讷于言"的教诲,三教智慧在慎言处殊途同归。

《小窗幽记》云"藏巧于拙,用晦而明",最高明的自我保护就是让旁人摸不透深浅。明代首辅张居正推行改革时,面对质疑永远只答"惟愿圣裁",将矛盾巧妙转移,终成万历中兴。

佛陀拈花示众,迦叶破颜微笑。最高境界的交流从不需要过多言语。在这个信息爆炸的时代,守口如瓶不是怯懦,而是对生命的郑重。

当你学会在开口前默数三个呼吸,命运的齿轮已在悄然转向更好的轨迹。

记住:舌如龙泉剑,杀人不见血;闭口藏真气,开口定乾坤。谨守这三寸之关,方能在这纷扰尘世中,修得一身金刚不坏的处世真功夫。