自古以来,春节便是乡村中最为热闹欢庆的时刻,家家户户沉浸在节日的喜悦之中,亲人们从四面八方归来,共赴这场年度盛宴。

尤其是那些在外务工或求学的子女,无论距离多远,都会于这个特殊的日子返回家乡,与家人共享这温馨且珍贵的时光。

但我们会发现一个饶有趣味的现象:

村里那些有大学学历的孩子,春节归家时似乎比平日更为沉静,即便往日活泼好动之人也内敛了许多。

这不禁让人疑惑,难道是因为书读多了变得“木讷”,还是知识增长了便开始自视清高?这背后到底有何原因呢?

相比那些读书不多的人,往往视野较为局限,看法容易偏激,而读书丰富的人,无论是思考方式还是精神层面都更为宽广。

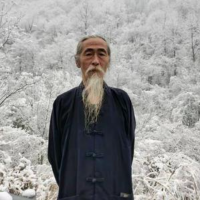

特别是那些凭借自身奋斗,从农村步入大学殿堂的人,他们更是山沟中振翅高飞的凤凰。

当他们踏入一个与以往截然不同的新环境时,内心会经历巨大的落差和自卑感,这种感受外人难以真正体会。

更重要的是,经过更高层次教育的洗礼,这些孩子形成了更为开放和包容的价值观体系。

他们吸收了各式各样的思想与文化,使得他们对世界的理解变得更为深刻和全面,视野也因此大大拓宽。

由于教育背景的不同,他们在审视乡村的传统习俗和观念时,往往会有不同的见解。

在农村,二十出头的年轻人结婚生子被视为正常,而若到了快三十岁还未婚就可能遭受非议。被认为不合常规,甚至让家人蒙羞。

这种观念下,不仅个人会受到闲言碎语的困扰,就连其父母也会感到自卑和抬不起头。

反之于城市之中,人们皆忙碌于自身生活,他人私事几无闲暇去理会。

一些在外地上大学的年轻人回到家乡后,常常感到难以找到共同话题,觉得与亲戚的交流格格不入。

特别是当被问及大学期间是否谈恋爱,或是将来打算在哪里发展等私人问题时,他们往往感到不知所措,难以找到合适的回答。

有人或许会认为,这些孩子读书读得太投入,以至于忘了本,不懂得人情世故,远不如那些早早辍学外出打工的孩子。

但我想说,他们并非不懂人情世故,而是选择了一种更为成熟的处理方式——知世故而不世故。

他们拥有清晰的自我认知,既怀抱远大理想,又能脚踏实地认清现实。在家人面前,他们既不夸大其词也不自卑隐瞒。

这种既出身平凡又见过世面,还拥有独立思想的人,内心世界的复杂程度,是那些教育背景和认知水平不同的打工孩子所难以理解的。

正是这种精神追求和价值观上的差异,使得他们与村里人之间仿佛隔着一道难以逾越的鸿沟。

所以在春节这个本该热闹非凡的时刻,他们可能会选择一种更为内敛和深沉的方式来度过,而不是勉强自己去完全融入,那种表面的热闹之中。

当然,除了思想观念的不同,现代社会激烈的竞争也让许多大学毕业生承受着巨大的工作压力。

在家人和乡亲们看来,外出上大学并工作可能是件值得骄傲的事,特别是在贫困山区,能摆脱贫困更是了不起。

但他们深知远离亲人在陌生城市打拼的不易,尤其是在一二线大城市,想要买车买房更是难上加难。

春节回家时,这些在外打拼的子女最渴望的就是,能有段时间让自己放松下来,从平日紧张忙碌的工作中抽离,慢慢融入温馨的家庭氛围中。

他们需要的,是一个宁静而又充满温暖的环境,好让自己调整好心态,为接下来的奋斗做好准备。

而那些早早辍学外出打工的孩子,春节回家时就显得自由自在,乐于分享。

他们会兴奋地讲述外面的新鲜事,给家人亲戚带上好吃好喝的,屋里屋外充满了欢声笑语。

他们的想法比较直接,一门心思就是赚钱给家人孩子买东西,不太考虑打工的长远前景,也没有明确的职业规划。

而且他们中的一些人惯于夸大其词,以炫耀自己在外的“英勇事迹”来满足一时的虚荣。

这种生活态度直截了当,看似简单纯粹,却稍显浅薄。

随着时代不断向前,乡村也在经历巨大的变化。那些读过大学的孩子们,回到家乡后,往往会不由自主地关注起乡村的发展前景。

他们可能会留意到乡村教育、医疗条件以及环境等方面存在的问题,心中充满了忧虑和关心。

相比之下,那些辍学打工的人回到家乡,更多地会关注家乡的就业机会,或是家长里短的小事,比如谁参加了同学聚会、谁到了适婚年龄还没结婚、大家现在的生活状况等等。

对于他们而言,这些看似微不足道的话题,实则与他们的生活息息相关,有着举足轻重的意义。

这种明显的反差,让那些长期在外求学或工作的孩子,回到家乡后显得更加与众不同,他们表现得更为谦逊和内敛,与周围的环境显得有些格格不入。

村里那些上过大学的子女,过年回家时往往表现得极为安静,此现象绝非偶然。

它背后蕴含着教育背景与价值观的差异、工作压力与心理调适的需要以及对乡村未来的思考与忧虑等多重因素。

我们应该以更加开放和包容的心态去理解这一现象,并鼓励这些年轻人积极发声、贡献智慧,共同为乡村的繁荣和发展贡献力量。

乡村社会也应该不断适应时代的变化,为年轻人提供更多的发展机会和平台,让他们能够更好地融入家乡、服务家乡。