这个世界太颠了!

500万美元一张的美国移民金卡,一天竟卖出去了1000张,为美国筹得了50亿的资金用于偿还国债。

这不得不让人感慨:有钱人真多,美利坚的吸引力也真强!

然而,20世纪80年代初成功赴美的移民,《北京人在纽约》的作者曹桂林先生却说:“美国是儿童的天堂,青年人的战场,老年人的坟场。”

著名主持人窦文涛在一次《圆桌派》节目中提到,曹先生在他60多岁的时候,又从纽约回国了,因为他说在美国,老年人真的非常难熬。

这和曹先生当年在接受《环球时报》记者采访时说的话不谋而合,他说:“你要的好生活绝不在美国!”

如今,越来越多曾经移民海外的中国中产阶层,像曹先生一样回到了国内,还没回来的也正在考虑踏上回国路。

然而,他们很多人都正值壮年,为啥要放弃大好前程,还未老去就提前回国呢?

丁磊(化名)就是回流大军中的一员。

2008年,丁磊前往美国读研,毕业后在美国一家软件公司工作。

在美国工作了8年后,他的职业发展遇到了瓶颈。于是,2020年,他选择回国,在深圳一家互联网企业就职。

丁磊表示:“作为一名亚裔工程师,晋升到技术主管已经很不容易,再往上走就更困难了。回国后,虽然工作强度更大,但我能接触到更前沿的项目,且有更多决策权。”

“回流潮”不仅体现在海外工作多年的专业人士,也包括留学生群体。

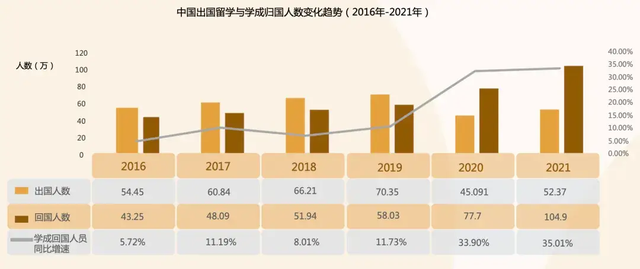

教育部《中国留学回国就业蓝皮书》显示,中国留学回国人数在2022年达到50.76万,较2012年的31.49万增长 61%。

2023年,留学人员回国就业比例连续5年超过 80%,创历史新高。

全球化智库(CCG)发布的《中国海归就业创业调查报告》,进一步印证了这一趋势,报告显示近年来海外留学生回国就业比例持续保持在较高水平。

另外,随着我国对科研的投入不断增加,越来越多在海外的华人科学家选择回国发展。

国内的科研机构提供了更多资金和更好的研究条件,吸引了大量海外人才回流。

2021年人社部发布的一份报告指出,自2020年以来,通过“千人计划”等渠道回国的海外人才数量同比增长超过了20%。

从2020年到2023年,已经有超过3800位华人科学家选择回国发展。

根据一家移民机构2024年的统计,美国、加拿大、澳大利亚这三个国家的华人技术移民,回国的人数比五年前多了217%,其中35到45岁的中年群体占了68%。

猎聘网最近发布的一份报告也显示,仅2023年就有多达84%的留学生,选择回国工作。

对留学生来说,出国学习,学成之后如果国内有更好的发展机会,回来就是顺理成章的事情。

可是,对那些曾经下定决心,花费重金,为了孩子教育、蓝天白云、社会福利而移民海外的人来说,为何又要回国呢?

难道他们真的只是因为思乡心切?个中原因恐怕并没有那么简单。

前惠普中国高管黄明生在LinkedIn披露,他在欧洲总部任职期间,因“文化适应性不足”被拒绝晋升副总裁。

《哈佛商业评论》将他的案例纳入对跨国公司晋升机制的研究,认为隐性的文化壁垒是主因。

中西文化的差异,让中国人即使表现出众,甚至已经拿到绿卡了,但在老外眼中也终究还是“异乡人”。

张伟(化名)曾在中国某投行工作,2010年被派往伦敦分公司。

尽管业绩优异且英语流利,他在10年内始终未能晋升至总经理一职。

他的英国上司在私人谈话中承认:“你的能力没问题,但客户更习惯与本地背景的高管合作。”

《经济学人》分析指出,文化差异和客户对“非西方面孔”的隐性偏见是关键障碍。

同样在硅谷某科技公司担任高级工程师8年的李娜(化名),也曾多次申请管理岗被拒。

理由竟然是:“HR说我的沟通风格不够美式,但我的绩效考核全是满分。”

除了职业发展中频频遭遇瓶颈,相较于国内油盐酱醋茶的开销,以及生活质量的反差,也成为许多中产移民重新考虑回国的因素。

虽然中国一线城市的综合生活成本较高,但扣除住房因素后,数字化服务、餐饮、交通等方面的性价比却优于多数西方国家。

在国内,出门就有商场,吃饭有外卖,买东西有快递,生病了去医院,一切都很方便快捷。

但这样便利的生活,出国之后却成了奢望。

杨先生在澳大利亚生活多年后,最终选择回到北京工作。

他在接受采访时表示:“在悉尼,生活节奏虽然慢,环境也好,但很多方面的便利性远不如国内。”

如果说生活上的不方便,忍一忍适应了也就好了,可是类似气候、天气这样难以改变的因素,就不是忍一忍能解决了的。

北美气候多变,东北部冬季严寒多雪,夏季闷热。

澳大利亚的阳光沙滩很吸引人,但紫外线强度也大。郊区人烟稀少,大家住的地方相隔很远,几乎没有邻居,朋友聚会也不是想聚就能聚的。

还有英国,全年都有可能降雨,阳光非常稀少。

这些地方偶尔旅行去看看没问题,但是长期生活则成为巨大的挑战。

要逃离这样的天气和气候,似乎就只有回国这一条路了。

然而,回国并不仅仅是地理位置上的转换这么简单。

虽然回到熟悉的地方,但是如何适应国内工作节奏、职场文化差异,以及子女教育等,是回国移民们躲不过去的问题。

对于国内公司“996”的加班文化,大部分受访海归持否定态度。

其中,76%的受访海归表示“应急性的临时加班可以,但加班不应成为一种常态”。

曾在德国工作12年的徐博士,在2022年回到杭州工作。

徐博士在德国慕尼黑理工大学获得博士学位后,曾在西门子医疗部门担任研发工程师,负责医学成像设备的核心算法开发。

在德国,他的工作时间非常规律,朝九晚五,很少加班。每年有30天带薪假期,公司还会强制员工休完所有假期。

2022年,徐博士加入杭州一家医疗科技研究所,担任算法总监。

回国后,对他最大的冲击是工作节奏的巨大变化。

这里常常同时推进3—5个项目,经常晚上9点大家还在开会讨论问题,周末也要时不时处理工作,这对他来说是很大的挑战。

此外,习惯了国外教育的孩子,回到中国后,对国内教育也出现了水土不服的现象。

国内基础教育竞争激烈,佛系带娃和躺平式教育都很难。

当初,为了逃避国内的教育体系,中产们纷纷带着孩子逃离,可如今重新回来,家长又要和孩子一起应对学习上一系列让人头疼的问题。

但即便如此,就像当初义无反顾要移民一样,在清醒地看到现实与理想的落差之后,依然想要寻找更好生活的他们,现在又决绝地选择了回国。

尽管重新适应的过程,也许并不轻松,但他们也义无反顾。

都说全球化的本质就是人才、资本可以自由流动到最适合自己发展的地方。继续留在国外还是选择回国,没有绝对的好与坏。

或许,哪里好就在哪里待着,就是当下的最优解。

-END-

参考资料:

中华全国归国华侨联合会:《逐梦留根:21世纪以来中国人跨国流动新常态 》

搜狐网:《窦文涛:有太阳照到的地方,就有华人》

全球化智库:《2019中国海归就业创业调查报告》

知乎:《移民海外十年的中产家庭,后悔了》

作者:顺心

编辑:歌

快乐教育是很快乐,但是人也废了,这个世界本质就是与人争!😓