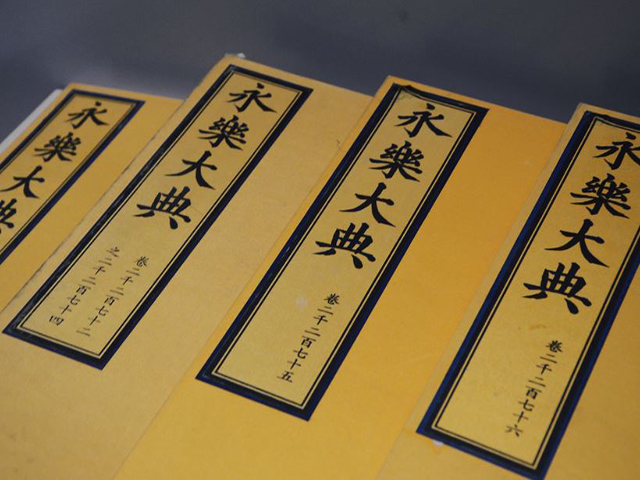

《永乐大典》是世界上最大且最早的一部历史百科全书,比《大英百科全书》早了300多年;而成就明成祖朱棣这一丰功伟绩的人,正是“明朝三大才子”之一的解缙,他不仅编纂了这一部伟大的巨著,而且还支持朱棣登基有功,因此深受其信任。

解缙被皇帝赏识,原本应该有个锦绣前程,可他却在公元1415年被活活冻死,年仅47岁;想置他于死地的人,正是赏识他的永乐大帝朱棣本人。

可能有很多人觉得解缙死的很冤,但其实一点都不冤;要想搞清楚其中原委,还得从他年少进入仕途开始说起。

解缙出生于官宦世家,他五岁出口成诵,七岁能赋诗,十岁过目不忘,十三岁博览四书五经;年少之时便展现出了非凡的才华。

凭借高超的智慧,他很快在19岁那年考中解元,次年考中进士;因此得到了明太祖朱元璋的赏识,并将其留在身边。

刚开始朱元璋非常信任解缙,而且时常向他讨教治国大策,但一次意外却使得解缙的仕途遭受到了巨大的打击,直至最终被贬出京城;那就是明初轰动一时的“李善长案”。

朱元璋为了给皇太孙朱允炆铺路,处死了李善长一家70多口人;当时有位叫王国用的大臣认为这是一场冤案,他与解缙关系要好,于是让他帮忙代写鸣冤奏折。

解缙没有意识到问题的严重性,想都没想就同意了;明太祖得知后,非常愤怒,让他暂时离开朝堂,回江西老家继续做学问,相当于变相被贬。

这件事同时也暴露出了解缙的性格缺陷,那就是他太无知了,率性而为;因不谙权谋之道,最终断送了大好前程。

建文帝朱允炆即位之初,正是用人之际,经人推荐,解缙最终进入了翰林院;他在洪武与建文两朝均不得志,但“靖难之役”很快给了解缙翻身的机会。

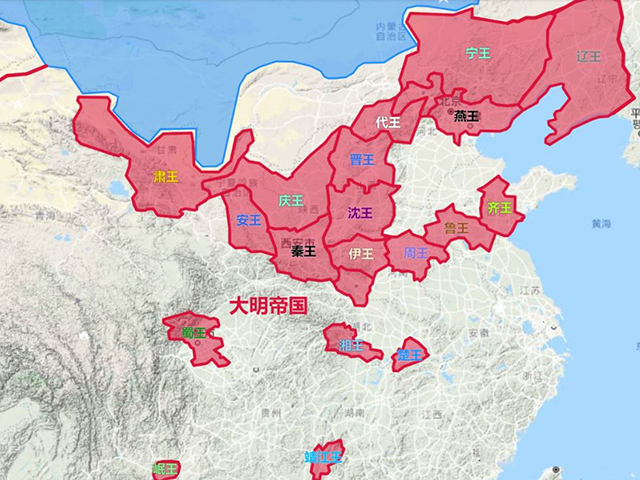

年轻气盛的朱允炆非常忌惮各地的藩王,执意削藩,最终逼反了他的四叔燕王朱棣;很快,燕军便攻破了京师南京。朱允炆在宫中自焚而死,就这样草草结束了短暂的四年帝王生涯。

南京城破之际,很多大臣纷纷逃亡,而解缙却看清了形势,主动依附朱棣。

据专家推测,当时受建文帝信任的方孝孺为了表明心志,拒绝写登基诏书;而朱棣到手的诏书,很有可能出自解缙之手,一定程度上洗清了他篡位的嫌疑。

朱棣非常信任解缙,随即令其做了首辅,解缙也因此成为了明朝第一位内阁首辅;他有才学,因此朱棣将《永乐大典》的重任交到了解缙的手中,而他也不负众望,出色地完成了这一艰巨的任务。

正当人生迈向高峰之时,解缙也暴露出了一些性格缺陷;如果说他在洪武一朝被贬还只是一次意外的话,那么在永乐一朝被推入深渊则无疑是咎由自取。

推举旧臣明成祖朱棣登基后,想提拔一些建文旧臣,但对这帮人似乎又不太了解,便向解缙询问。

可他丝毫不遮掩,全盘托出,旧臣们的优点与缺点全都暴露无遗;虽然解缙敞开心扉,对朱棣很忠诚,但他也得罪了很多人。

在储君的人选上,朱棣始终犹豫不决;他更中意像自己的次子朱高煦,反而对体弱多病的长子朱高炽甚为反感,所以找来解缙询问。

解缙支持立嫡以长,而且以“好圣孙朱瞻基”为由说动了优柔寡断的朱棣;最后他还在《虎图》上献上了一首诗:“虎为百兽尊,谁敢触其怒,惟有父子情,一步一回顾”,来表明立长子朱高炽的决心。

在解缙的劝谏下,朱高炽成功坐稳了太子之位,可同时也得罪了汉王朱高煦;朱高煦没有当上太子,对就藩云南也是一拖再拖,朱棣只好妥协,改封他去山东,并答应其诸多逾制的请求。

解缙认为不应该这样做,希望朱棣收回成命;可明成祖却觉得他在挑拨离间,因此开始疏远解缙。解缙不仅得罪了朱棣,而且还得罪了汉王;怀恨在心的朱高煦一直在找机会报复他。

由于朱棣是通过篡位才当上皇帝的,因此他必须做得更好,才能堵住悠悠众口;朱棣在位期间创下了诸多壮举,如五征漠北、六下西洋、迁都北京等,而其中征安南一项竟遭到了解缙的反对。

深知安南风土民情的他,觉得应该安抚,进而反对出兵;解缙的反对触怒了着急开创盛世的朱棣,因此对他更加不满。

有一次,朱棣正在北方平鞑靼,恰巧是太子朱高炽监国;解缙当时有利国利民的好建议,便入宫向太子详加说明。此消息被朱高煦得知后,便在朱棣面前进谗言,诬陷解缙私见太子,背后必有图谋。

公元1411年,朱棣以“擅自回京,私谒太子”为由,将解缙下狱;四年后,锦衣卫指挥使纪纲呈上囚犯名册,朱棣见到解缙之名,便故意询问他是否还活着。

明白上意的纪纲随后将解缙灌醉,并拖到雪地里;一代才子,就这样被活活给冻死了。

十三年,锦衣卫帅纪纲上囚籍,帝见缙姓名曰:“缙犹在耶?”纲遂醉缙酒,埋积雪中,立死。——《明史·解缙传》

解缙才华横溢,刚正不阿,直言敢谏;但又过于锋芒毕露,因此得罪了不少人。他智商颇高,但情商堪忧,最终给自己带来了杀身之祸;如若像同时期的夏元吉一样,或许还能得个善终。

解缙的人生精彩绝伦,却也狂放不羁;或许正是这种特立独行的性格,既成就了他,也间接毁了他。