汉昭烈帝刘备奋斗一生,屡战屡败,好不容易有了一块栖身之所——益州,却执意为兄弟关羽与张飞报仇,挥师伐吴;就连军师诸葛亮的话也不听,最终导致夷陵大败。

据《三国志·庞统法正传》记载,刘备退守白帝城之时,诸葛亮曾说了这样一句话,“法孝直若在,则能制主上令不东行;就复东行,必不倾危矣。”

也就是说,法正若在,就能劝住刘备东进;只可惜,刘备攻占汉中之后,45岁的他就撒手人寰了。如果法正不死,刘备或许就不会出兵伐吴,致使大业难成。

法正,字孝直,对于他早年的状况,史书并未提及太多;他的故事要从汉献帝刘协登基之后开始说起;当时,恰逢天下大旱,他便与同郡的孟达一起南下入蜀,投靠益州牧刘璋。

可刘璋却不能慧眼识珠,只是让他做个县令,管理一方,后来才被调往其麾下任职;满腹才华的法正时常在好友张松面前叹息,他认为刘璋既无识才之能,也并非英主,长此以往,很难有所作为。

公元208年,曹操平定荆州;刘璋派张松出使许昌,意欲结交曹操,但他并未得到其礼遇,因此返回益州之后,法正便劝说张松,刘备素有大志,应当迎他入蜀。两人在暗中达成了一致,便一直在等待时机。

公元211年,曹操进攻汉中张鲁,刘璋一听慌了;这时张松向主公建议,召同为汉室宗亲的刘备入蜀,共同抵抗张鲁与曹军。张松的提议,最终得到了刘璋的认可;为刘备入蜀创造了条件。

法正见到刘备之后,向他说明了刘璋的意图,又暗中献计劝刘备趁此机会夺取益州,然后凭借蜀中的地理优势与丰厚的资源,来成就帝王大业。

就这样,法正的良苦用心,说动了雄心勃勃的刘备;他便亲率大军前往益州。在法正的谋划之下,刘备最终占据了此地;颠沛流离的他,终于有了一块硕大的地盘。

法正的功劳不止于此,他还辅佐刘备攻克了汉中之地。

公元215年,张鲁兵败降曹,曹操留下大将夏侯渊与张郃镇守汉中,自己则亲率大军北归;两年后,法正劝谏刘备攻取汉中。

他认为曹操一举平定汉中而不乘胜进攻益州,主要是因为北方出现了动乱,曹操才会匆忙撤军,此时正是攻取汉中的大好时机。

刘备听从法正的建议,出兵汉中,在大败曹军的同时还斩杀了夏侯渊;曹操听说汉中有失,便率大军前来增援,结果大败而归。在听说了谋取汉中的计策乃是法正所献之后,曹操曾发出了这样的感慨:

吾收奸雄略尽,独不得正邪?——《华阳国志·刘先主传》

大意是,曹操几乎将天下的奸雄都收拾掉了,却唯独没有得到法正;能获得一代枭雄的首肯,可见法正确实谋略过人。

为刘备占据蜀中之地,法正可谓费尽心机;可以说,没有他,就没有后来的汉昭烈帝刘备。在建立蜀汉的过程中,法正居功至伟;因此他的劝谏,刘备大多都会采纳,有两件事可以印证这一点。

巧言进谏刘备攻打益州之时,蜀郡太守许靖意欲出城投降,但不幸被人告发,可刘璋并未杀他。当刘璋投降之后,刘备也不想重用这样的小人。

许靖并非贤能之人,但在蜀中名气很大;法正劝刘备重用他,以此招揽更多的人才为其效力。刘备最终听从了法正的建议,并重用许靖。

在汉中之战中,当时的形势对刘备极为不利;本应该马上撤军,但他不愿退兵,此时也没有人敢劝谏。

战场上箭如雨下,法正便立即冲上前去,为刘备挡箭;刘备赶紧让他避箭,可法正护主心切,不肯离去,刘备只好下令撤军,带着他一起离开。

法正忠心护主,又功勋卓著,刘备对他非常信任;因此诸葛亮才会发出法正能劝住刘备东征的感慨。

事实证明,如果法正没有过早离世,想必他一定可以制止意气用事的刘备,从而避免夷陵之败。

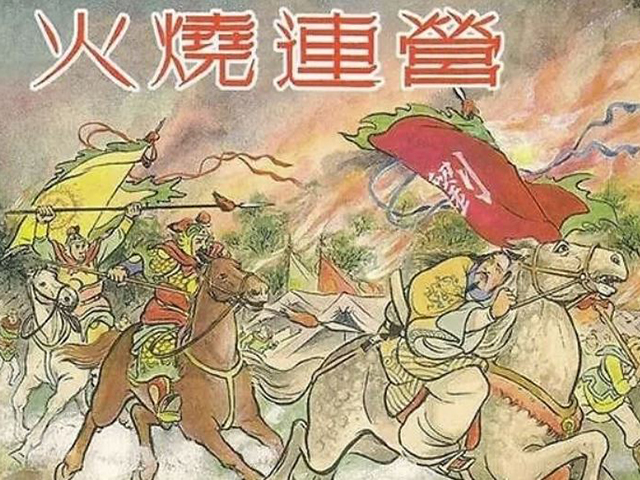

法正的英年早逝,得蜀后的骄傲自满,兄弟的血海深仇,致使刘备听不进诸葛亮的忠言,决意伐吴;他忍辱负重几十载,最终换来的却是夷陵之败。一代帝王,就这样带着遗憾落下了帷幕。

能得到法正的辅佐,是刘备之幸;他造就了刘备,而刘备也成就了他。法正若健在,汉昭烈帝刘备定能灭掉东吴与曹魏,进而一统天下。