晚清时期的中国那真可谓是内忧外患,各方势力乱成了一锅粥。

西方列强像一群恶狼,不断地撕咬着中国这块“肥肉”,各种不平等条约签到手软,割地赔款把中国的家底都快败光了。

国内革命的火种也在四处蔓延。老百姓们对清王朝的腐朽统治早就忍无可忍,一场大变革一触即发。

溥仪,这位清朝的末代皇帝,三岁就被抱上了皇位,本以为能享受无尽的荣华富贵,却没想到他只是个被时代洪流裹挟的棋子,而他的退位也标志着统治中国两千多年的封建帝制即将画上句号。

就在溥仪退位的消息传遍大江南北的时候,有一个人却怎么也不愿意接受这个事实,甚至顶着压力“起兵勤王”,用自己的行为诠释了“愚忠”这个词。

末代总督的疯狂:生是大清人!

末代总督的疯狂:生是大清人!1912年2月12日,北京紫禁城的隆裕太后面对辛亥革命的历史大潮终归是有心无力,听信了袁世凯的鬼话,把她和溥仪的未来都寄托于了袁世凯的“良心发现”上,颤巍巍地在退位诏书上盖下玉玺,宣告中国最后一个封建王朝的终结。

消息传到陕西,一位胡子花白的蒙古汉子却拍案而起:“电报是假的!皇上怎会退位?定是袁贼的诡计!”

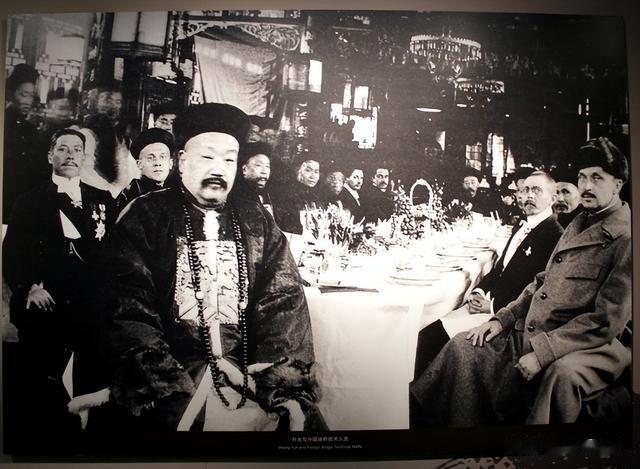

此人正是陕甘总督多罗特·升允,一个在历史课本上鲜少提及,却差点改写民国初年格局的“大清最后忠臣”。

升允这个人,对清朝那可是忠心耿耿,简直就是大清王朝的“死忠粉”,在他眼里,清朝就是自己的“梦中情乡”,皇帝就是至高无上的存在,任何企图推翻清朝统治的人都是大逆不道。

而升允这种常人难以理解的疯狂,源于他对大清的执念。

1858年出生的他,是蒙古镶黄旗贵族,家族世代为官。

1900年八国联军侵华时,慈禧西逃至西安,时任山西布政使的升允亲自护送。

为了掩人耳目,慈禧扮作农妇,他则化身车夫驾车,一路上自己不吃也要给慈禧吃,自己不喝也要给慈禧喝,就连自己身上的衣服,都因为怕慈禧坐着不舒服,而给慈禧垫在了屁股下面。

在途中遭遇了劫匪,一伙穷凶极恶的土匪举刀就砍,那些大内侍卫们也是疲于招架,情急之下的升允抄起马鞭就冲上去拼命,愣是靠着一副不要命的狰狞样子吓退了两个“冲撞圣驾”的土匪。

这段“影帝级”护驾经历,让他赢得慈禧信任,在约定好给列强赔款之后,老佛爷“西巡”归来,当然也没有忘记升允。

从此升允那就是平步青云,先后担任陕西布政使、巡抚,江西巡抚,察哈尔都统,闽浙总督,最终坐稳陕甘总督的宝座。

升允在任职期间也算是兢兢业业,毕竟在他看来自己是“代天牧民”,要专心致志替皇上把事情办好,但这个人竟是个“矛盾综合体”,种种近似于“精神分裂”的拧巴现象在他的手下出现了。

首先就是升允深谙清朝官场的为官之道——衙门口儿八字开,有理没钱莫进来。

在官场上,升允非常舍得花银子,尤其是在伺候皇上和“老佛爷”这件事情上,那真是不计成本,对待下面的人升允也是很舍得,有功之人的赏赐绝对是令人咋舌。

但他却是“行贿不受贿”,从不贪污一文钱,甚至自掏腰包创办了西北大学的前身“陕西大学堂”。

那么他的钱是哪里来的呢?

大部分都是他家里的私产和自己的俸禄,也就是这么一算,此人真的是在“付费上班”,主打一个“用爱发电”。

再者就是他非常热衷于推进西方科技,投身洋务运动。

谁敢造谣我家皇上,我砍了他!

谁敢造谣我家皇上,我砍了他!在升允任职的各地,铁路、邮政等新政都执行的非常好,甚至很多私塾都被他要求教授数学、物理等西方学说,但只要一提到西方的政治制度,那就是踩到升允的尾巴了。

谁敢跟他说什么“君主立宪”、“民主共和”,那轻则被指着鼻子一顿痛骂,重则被下令打出门去。

在辛丑条约之后,“君主立宪”的呼声越来越大,就连朝廷都仔细考虑了这件事,但升允却还是痛骂“立宪是乱祖宗法度”,被人知道后罢官半年。

总的来说,此人就是一个经典的满清老顽固,不否认其有些政绩,但是其政绩却是出于维护封建统治的初衷而来的。

辛亥革命爆发后,整个中国陷入了一片混乱之中,各地纷纷响应革命,清朝的统治摇摇欲坠。

但升允却坚信,清朝一定能够度过这个难关,他要做的就是尽自己最大的努力,保住清朝的江山。

清廷见大厦将倾,也是急召升允复职平叛,这个65岁的老将星夜奔赴兰州,集结40余营兵力开战。

正当他摩拳擦掌准备大干一场时,溥仪退位的消息传来,部下心生退意,劝他收手,他却冷笑:“皇上定是被奸人蒙蔽!我等夺回陕西,便是给圣上留条退路!”

升允先是在甘肃等地集结了一批忠于清朝的军队,这些士兵大多都是跟随他多年的老部下,对他也是忠心耿耿。虽然当时清朝的军队已经在各地被革命党打得节节败退,但升允的这支军队却士气高昂,他们坚信自己是在为清朝的荣誉而战。

升允制定了详细的作战计划,他决定先从陕西入手,因为陕西是革命党在西北的重要据点。他率领清军一路势如破竹,很快就攻下了陕西的多座城池。

在攻打城池的过程中,升允展现出了非凡的军事才能和顽强的战斗意志。他身先士卒,冲锋陷阵,让士兵们深受鼓舞。

而在具体战术上,这个头发都白了的老头,竟然也玩出了令人瞠目结舌的新操作。

首先就是信息封锁战。

升允下令,烧毁陕西所有刊登退位消息的报纸,哪家报社胆敢发行,哪个摊子胆敢售卖,一律抓住就“咔嚓”,以前看过报纸的人则是统一口径,宣称“南方革命党造谣,皇上好好在紫禁城坐着呢”。

革命军觉得有和谈的可能,便派来使者雷恒焱、朱长春二人前来面见升允,结果话没说两句,升允便下令将二人斩首示众,脑袋被挂在了城头的大旗上“壮我军威”。

后续抓到的俘虏也一律处死,主打一个彻底疯狂。

但升允的部下有知道真实情况的,还是会有劝他罢手言和的声音,最后升允急眼了,一巴掌打在一个副将脸上。

此时的升允手握甘军精锐,正率兵与革命军激战,双方已经是刀枪见红打出来了真火,哪里会停下。

他怒斥部下:“谁敢再提退位二字,立斩!”

随即升允便用自己的“高光时刻”,给部下吃了一颗定心丸。

《白鹿原》方升(升允原型)

西安城下,我为皇上扛大旗升允用骑兵优势昼夜奔袭,挥师东进,短短两个月内,他竟连克长武、彬州等18座城池,剑指西安。若拿下这座千年古都,他计划接溥仪西迁,效仿南明“划陕而治”,上演一场“西北小清廷”的复辟大戏。

西北的革命军被升允撵的满地图乱跑,纷纷惊呼“这老头比张勋还能打!”

眼看西安近在咫尺,升允甚至开始规划“迁都大计”:以函谷关为屏障,仿效南宋偏安一隅。

但西安作为陕西的省会,战略地位十分重要。革命党人在这里布置了重兵防守,而升允也志在必得,他亲自指挥清军对西安发起了猛烈的进攻。

在攻城的过程中,双方都付出了惨重的代价。

清军凭借着精良的武器和丰富的战斗经验,一度占据了上风,他们用大炮猛轰西安城的城墙,试图打开一个突破口。

而革命党人则利用城内的有利地形居高临下,顽强抵抗,他们在城墙上设置了各种障碍物,用步枪和手榴弹向清军射击,让清军的进攻屡屡受挫。

战斗进行得异常激烈,双方你来我往,互不相让。

升允见强攻不下,便想出了一个计策。

他派人在西安城外挖掘地道,试图通过地道潜入城内,打革命党人一个措手不及,革命党人很快就发现了清军的这一企图,他们也采取了相应的措施,在城内挖掘反地道壕沟,与清军展开了一场惊心动魄的地道战。

这场地道战持续了很长时间,双方都在黑暗中摸索着前进,不断地进行着厮杀,最终革命党人凭借着顽强的意志和出色的战术,成功地破坏了清军的地道,挫败了升允的进攻。

就在升允准备提兵再战时,历史给他开了个残酷玩笑——四川、云南等四省联军包抄而来。

面对十倍于己的兵力,升允仰天长叹:“天不佑大清啊!”最终含泪撤军。

尽管革命党人在西安之战中暂时击退了升允的清军,但升允并没有放弃,他继续调整战略,对革命党人发起了一轮又一轮的进攻,在他的进攻下,清军的势力范围不断扩大,革命党人在西北的形势变得越来越严峻。

如果按照这个趋势发展下去,升允真的有可能实现他的目标,帮助清朝实现翻盘。

然而,历史总是充满了戏剧性。就在升允即将取得更大胜利的时候,一些外部因素的出现,彻底改变了局势。

一方面,全国各地的革命形势已经不可阻挡,清朝的统治在其他地区已经土崩瓦解,升允的孤军奋战显得越来越孤立无援。

另一方面,国际社会也对中国的局势表示关注,列强们为了维护自己在中国的利益,并不希望看到中国陷入长期的内战,他们开始向清朝施加压力,要求清朝尽快结束这场战争。

在内外交困的情况下,升允的军队也开始出现了动摇,士兵们长时间的征战,已经疲惫不堪,而且他们也逐渐意识到,清朝的灭亡似乎已经是不可避免的了。

最终,升允不得不放弃了继续进攻的计划,他的 “翻盘” 美梦也随之破灭。

但谁也没想到,兵败后的升允上演了更荒诞的剧情。

复辟狂人的“临终自白”

复辟狂人的“临终自白”1913年,升允东渡日本,加入满清遗老组成的“宗社党”,与川岛芳子的养父密谋“日清合作”,向他说出了很多中国的情报,也被川岛浪速许诺了一堆口头好处,抱着这张画的大饼美滋滋地回了国,事后川岛浪速自然是翻脸不认人,气的老头躺在床上默默流泪。

在袁世凯死后,他又写信给“辫帅”张勋:“袁贼已死,速带兵进京复辟!”

结果脑子不清楚的张勋真的带兵进京,在1917年搞出12天闹剧,被段祺瑞一炮轰散。

1931年,升允病逝天津租界,弥留之际仍念叨:“老臣尚在此,幼主竟何如……”

此时伪满洲国尚未成立,他至死不知溥仪后来的确“复辟成功”,只不过是成了日本人的傀儡。

在历史上,升允的争议从未停止。

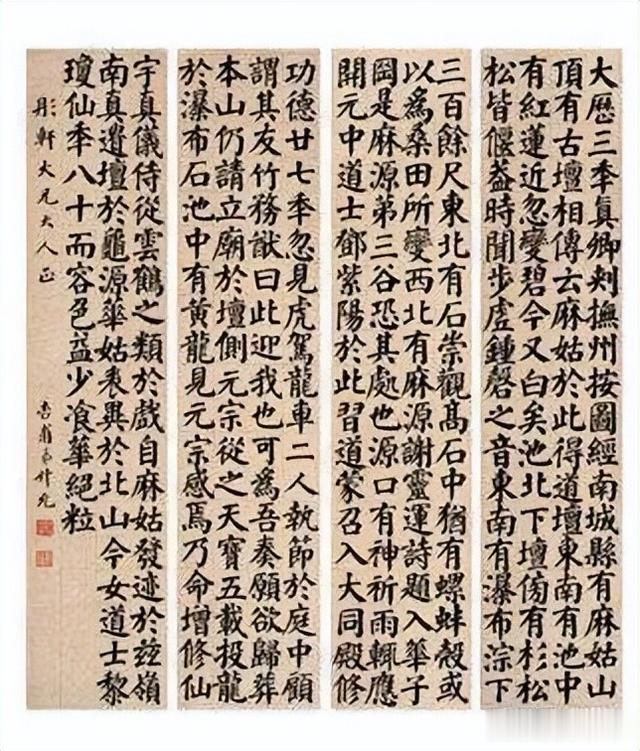

他在给溥仪的奏折写道:“臣愿肝脑涂地,换圣上重登九五”,活脱脱清朝版“堂吉诃德”。

为复辟勾结日本,传递情报给川岛浪速,被骂“比袁世凯更可恨”。

并且,他虽然发展教育、兴修水利造福西北百姓,却又屠杀革命青年,堪称“善恶缝合怪”。

正如学者评价:

“他像一匹拉着破车冲向悬崖的老马,既悲壮又可笑。旧时代的忠君思想撞上现代民族意识,注定撞得头破血流。”

如今,当我们回顾这段历史的时候,除了感叹历史的沧桑巨变,更应该从中吸取教训。我们要明白,历史的车轮是不会停止转动的,只有顺应时代的发展潮流,才能在历史的舞台上留下属于自己的精彩篇章。

当火车取代马车、电报取代八百里加急时,升允的复辟梦比紫禁城的琉璃瓦摔得还碎。

如今西安城墙依旧巍峨,西北大学琅琅书声里,是否还回荡着那个蒙古老头的执念?

革命党的领袖孙中山先生对于这类人也是给出了自己的评价:

“ 世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡 。”

参考文献:末代孤臣的哀鸣——清末蒙古族诗人升允简介——孙玉溱.内蒙古大学学报(哲学社会科学版) . 1987 (04)

升允与甘肃新军研究——邹广禄.甘肃广播电视大学学报 . 2017 ,27 (06)

升允主政陕甘研究——邹广禄.兰州大学硕士论文

陕甘总督升允《奏请将御史安维峻开复原官片》钩沉——韩春平.文史杂志 . 2023 (06)