前几天晚上陪老妈遛弯,听楼下邻居张姐讲了个事儿,听得我直叹气。

她儿子,西安交大毕业的高材生,居然在家"闭关"整整10年!大门不出二门不迈,活像个现代版"宅男祖师爷"。

张姐家条件多好啊:企业中层老妈+律师老爸,从小给这独苗砸钱不手软——3岁开始双语启蒙,周末兴趣班排得比明星赶通告还满。他家儿子的卧室,简直像个迷你图书馆,从《十万个为什么》到《时间简史》,不知道的还以为要培养下一个爱因斯坦呢!

结果呢?这娃大学毕业后上了7天班,遇到点小挫折,立马拍桌子辞职回家。从此开启"家里蹲"模式,游戏段位倒是蹭蹭往上涨。张姐急得直跳脚:"考研书都落灰了!毕业时买的西装还在衣柜里挂着呢!"

现在张姐见人就倒苦水:"早知道他这样,我生块叉烧都好过生他!好吃好喝供到985,结果现在昼夜颠倒打游戏,说两句就要死要活的..." 唉,当年全家炫耀的"别人家孩子",如今成了扎心窝子的存在。

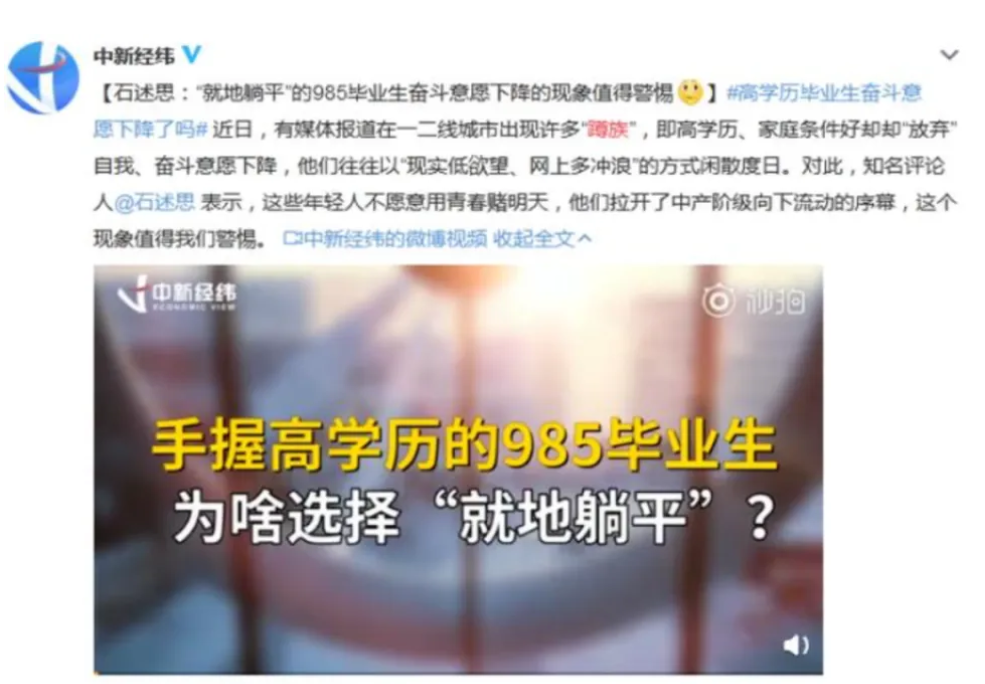

这哪是张姐家的个别现象啊?现在多少年轻人正经历着同样的困境!《半月谈》还给这类人起了个名儿——"城市蹲族":中产家庭+高学历,却偏偏选择躺平摆烂。

比如985毕业的王彬,找工作碰壁后直接开启"低欲望模式":不买房不恋爱,一年花销压到2万,美其名曰"只要不花钱,就没人能逼我打工"。这境界,佛系青年都得喊声大哥!

更扎心的是心理专家贺岭峰讲的那个案例:一对复旦教授夫妇的14岁儿子,抑郁症几次想轻生。你猜这孩子说啥?

"我爸妈当教授不也就是高级社畜?整天吵架多没劲!反正上班也要被社会毒打,不如现在就走..." 好家伙,这话直接把专家都给整不会了!

现在有个新词叫"童年富裕症"——说的就是这些物质富足但精神空虚的娃。心理学专家说得更狠:这简直是在批量生产"空心娃娃"!要啥有啥的结果就是——干啥都没劲。

但你看那些寒门出来的孩子呢?比如凉山小伙陈时鑫,从小插秧割谷照顾奶奶,冬天骑车上学满手冻疮,最后硬是拼到香港中文大学全奖直博!还有清华庞众望,家里穷得叮当响,靠捡瓶子贴补家用,照样考出744分!

为啥?因为他们心里有团火啊!就像打游戏开了外挂,再难的副本也要通关。反观现在不少孩子,要AJ爸妈秒下单,想旅游说走就走,结果呢?连"想要"的动力都没了...

俞敏洪说得特实在:"我儿子成不了第二个我。" 为啥?他小时候吃过的苦,儿子根本没机会体验。这就像玩游戏,你开局就满级神装,还刷什么副本啊?

那咋办?看看"船王"赵锡成怎么养出六个常春藤学霸女儿的:上公立学校、自己赶校车、零花钱要报账...大女儿赵小兰当上美国部长后还说:"我爸连宴客时都要我们端菜!"

说白了,养孩子得像养花——不能天天泡水里,得适当旱着点。该让他们:✅ 看看爸妈怎么赚钱的(知道钱不是树上长的)✅ 自己的袜子自己洗(别养成生活废柴)✅ 想要啥得自己争取(别当伸手党)

就像《商业周刊》说的:"对孩子好可以,但别给太多钱。" 真正的富养是让他明白:跌倒不可怕,可怕的是躺在爸妈铺的垫子上不想起来!

所以啊,该拆的温室早点拆,让风雨阳光都进来。毕竟人生这场游戏,终究得自己通关不是吗?

(看完记得点个赞,转发给那些正在育儿的亲朋好友吧~)