前 言

莱子侯刻石,从清代嘉庆二十二年(1817年),滕邑颜逢甲先生等人于邹县峄山西南二十余里,滕县西北的卧虎山前开始,距今2025年已有208年的时间了,但对其刻石铭文的释读,对刻石的性质与制作的目的的认识,莫衷一是,众说纷纭,已经成了百年历史迷案。

今详读滕州文史同好颜凤池先生《石卧千载待何人:颜逢甲与莱子侯刻石》一文,从汉字的篆体至隶体的字体演变与评议方面,写得很精彩,但未就铭文作进一步解释,不免有点遗憾。

受颜先生启发,今尽可能的结合过去专家学者对莱子侯刻石铭文的研究,再次对其作一次详细的分析。

本文章节目录

1.莱子侯刻石的曲折发现历程

2.莱子侯刻石的历史文化价值

3.莱子侯刻石拓片题跋与解读

4.笔者对刻石铭文的详细分析

正 文

1.莱子侯刻石的曲折发现历程

卧虎山在邹城市西南15公里郭里镇镇头村后,位于滕州市西北方向22公里,隔染山与卧虎山而相望。

清乾隆五十七年(1792年),邹县籍酷爱书法与碑刻的王仲磊先生,听说卧虎山南麓有一块奇异的刻石,被山下农夫当磨刀石而用数年,其上书有“天凤三年”与“莱子候”等字样。王仲磊亲自查看后,遂把此事告知同好,即滕县的好友顔逢甲先生。

清嘉庆二十二年(1817年),已74岁的颜逢甲先生由滕县赴西北,携附近邹地三位好友至卧虎山前,查找该奇石。

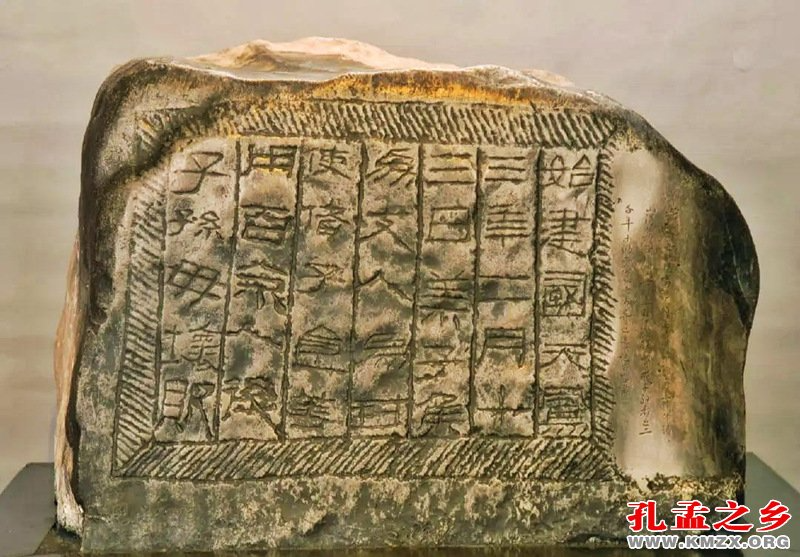

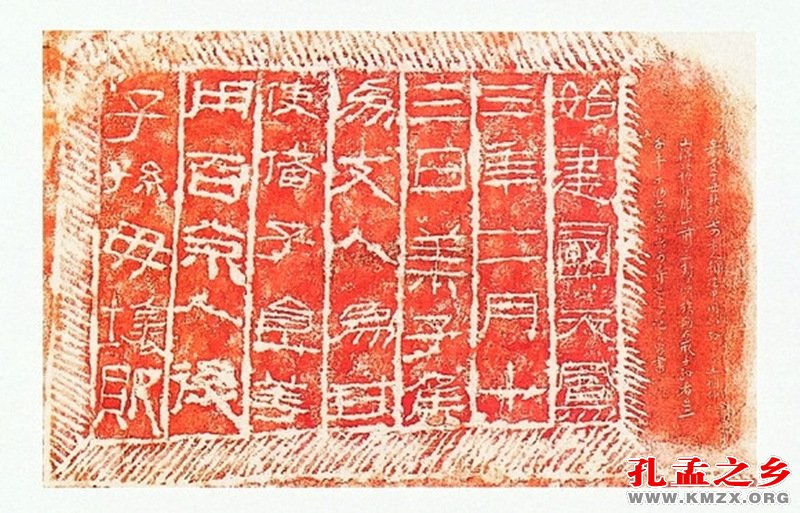

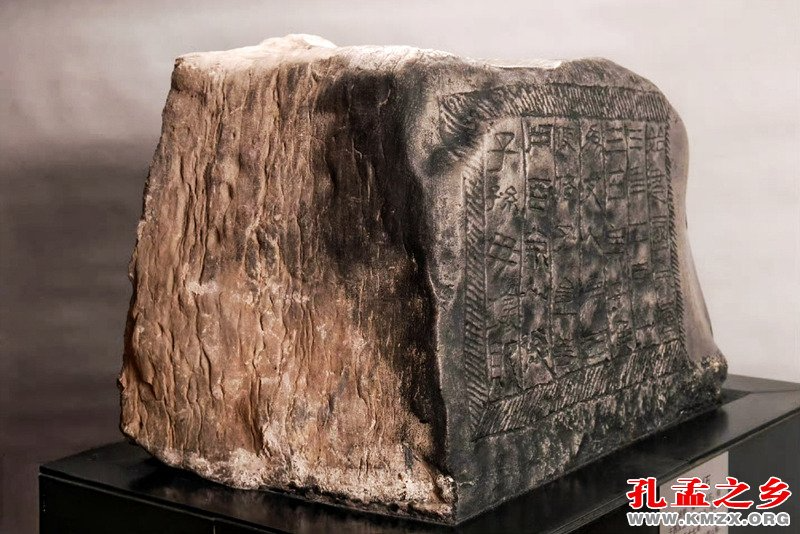

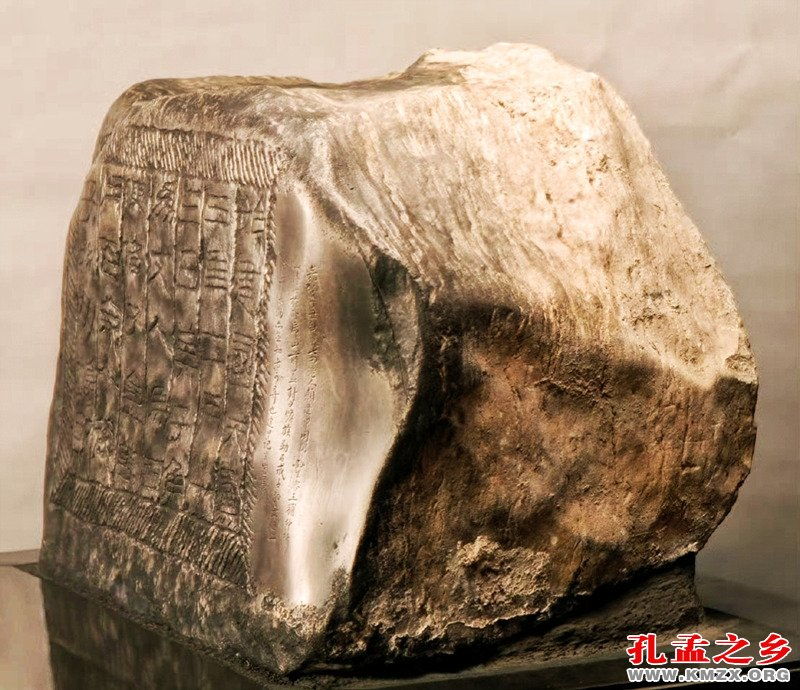

找到后,颜逢甲视这块刻石为珍宝,并对其进行了深入细致的研究。刻石是一块方石,按照现代标准,刻石长79厘米、宽56厘米、厚52厘米,是一块天然的青灰色泽的石灰岩。其正面磨光,但还保持凹凸不平状态,其它五面基本上保持石头的天然状态,有的地方只是略加修整。

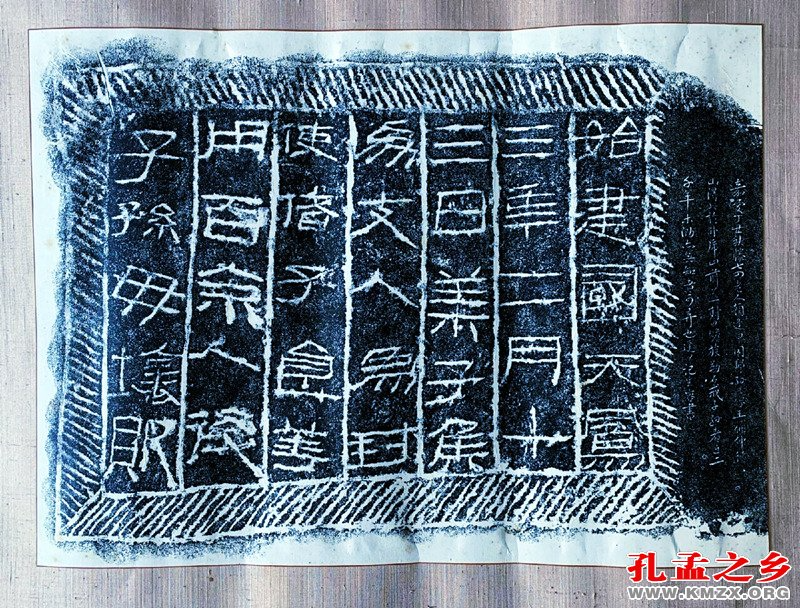

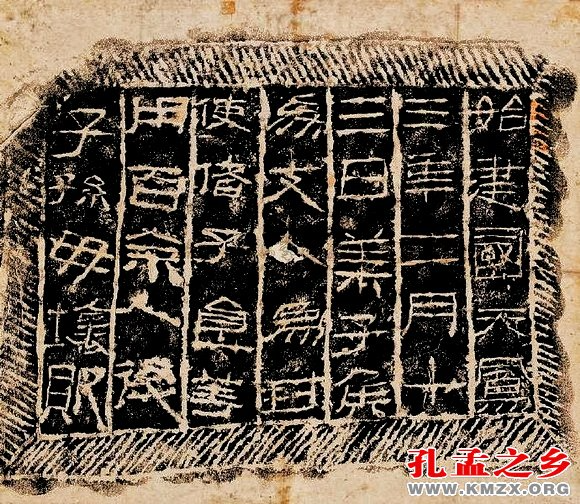

在其磨光的正面上,刻有隶书7行,每行5字,共计35字:“始建国天凤三年二月十三日,莱子侯为支人为封,使偖子良等用百余人,后子孙毋坏败。”行间有界格,字外有边框和斜线,字迹清晰,刻痕明显,保存状况良好。

顔先生查看后,对此石很欣赏,认定其上刻汉隶,为新莽时期的刻石,且是封田赡养族人的碑刻。于是,在正面相邻的右侧面上,略微平整的一小部分面处刻下了题记,简单介绍了他们寻石的经历与对它的认识。

所增添的60字题记为:“嘉庆丁丑秋,滕七四老人颜逢甲、同邹孙生容、王补、仲绪山得此于卧虎山前,盖封田赡族,勒石戒子孙者。近二千年未泐,亦无知者,可异也。逢甲记,生容书。”

据传顔逢甲先生对此刻石制作了许多拓片。莱子侯刻石又几经周转,被孟子后裔孟广均先生购置于孟庙,2002年邹城博物馆开馆后,移至该馆石刻展厅。

2、对莱子侯刻石的学者评价

莱子侯刻石,刻于王莽天凤三年(16年),有的学者认为其是封田记事碑,有的学者认为是赡养族人碑,所以又称《莱子侯封田刻石》、《莱子侯封冢记》、《天凤刻石》、《莱子侯赡族戒石》,是国家一级文物,被郭沫若先生高度赞誉,称之为“从篆到隶过渡的里程碑”。

莱子侯刻石铭文中有“天凤三年”字样,按:天凤三年为公元十六年,此时隶书尚处朴质阶段,字形、笔画略存篆书意味。对此刻中的“莱”字,有作“嶪(去山字头)”字者,有作“叶”字、“业”字者,迄无定论。

不仅是“莱”字,而且其他字的某些部位尚遗存着篆书的构字方法。“始”、“食”、“等”、“封”等字还可明显看出受同期汉简的影响,还含有战国时代齐国文字的元素。莱子侯刻石所刻的字,除了与当时的书体有关,更直接的是由于古人刻凿的草草制作手段而造成的意外效果。

《莱子侯刻石》的书风可以归为民间书风范畴,是早期隶书的形态。

过去,对此石之真伪,也有争论。冯云鹏《金石索》云:“此石虽非后人伪刻,亦系当时野制,无深长意趣。”其实民间野制,不见得就缺乏意趣。此石书法古拙苍简,骨气洞达,用笔圆劲有篆意。

诸城王金策:“不知原刻正以朴拙倍见古情;今人无事不胜古人,惟朴拙万不可及。”

颜逢甲:与曲阜《五凤二年刻石》,《永平鄐君》摩崖是一家眷属,盖八字未分,隶初体也。”

方朔《枕经金石跋》:“以篆为隶,结构简劲,意味古雅,足与孔庙之《五凤二年刻石》继美。”

瞿中溶《金石文编》:“此刻结体秀劲古茂,在《上谷府卿》、《祝其卿》二坟坛石刻之上,尚是西汉文字,可宝也。”

山东峄城王氏有翻刻本。刻石书法古拙奇瑰,气势开张,丰筋力满,趣味横生,熔篆籀之意写隶。西汉传世书迹甚少,通过此石,可窥西汉书风。

此石与《鲁孝王刻石》以及《祝其卿》、《上谷府卿》二坟坛石刻同为西汉著名刻石,由此可以考见汉隶从古隶向今隶过渡的踪迹。

据文物专家考证,莱子侯刻石实际上是从古隶到典型汉隶的一种过渡性书体。西汉的隶书,流传下来的书迹很少,堪称是石刻中的“熊猫”。

清代以前发现的西汉石刻,只有五凤刻石、麃孝禹碑、莱子侯刻石等。 其中莱子侯刻石更为出色,它体现出作者渊博娴熟的传统功力和勇于标新立异的卓越艺术才华。

清代地理学家杨守敬曾评其“苍劲简质”。

清代金石学家方朔评价“以为篆隶,结构简劲,意味古雅,为西汉隶书之佳品”。

郭沫若曾在二十世纪六十年代致函邹城文物部门,称莱子侯刻石“世所罕见,金石研究必从解读此石开篇”。

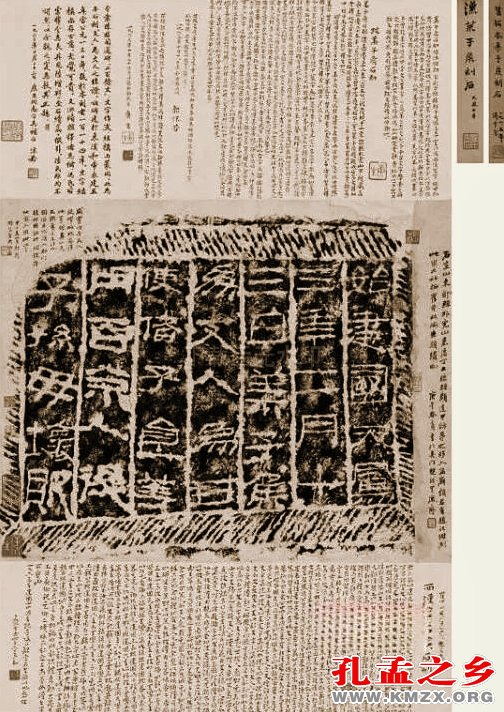

3.刻石天价拓片的题跋与解读

2016年春,一张《莱子侯刻石拓片》于“九藤书屋藏明清书画”广东崇正拍卖有限公司专场拍卖会,以高达2017万人民币一锤定音拍卖出。

拓片上有各个时代名人的题跋,但其上没有顔逢甲先生的于刻石上的题跋,笔者认为有两种可能,一种可能是该拓片制作时间,早于颜先生跋刻的时间;另一种可能就是拓制的时间晚于颜先生跋刻的时间,因为新莽时代的刻字与清嘉庆年间颜先生所刻的题跋,并不在一个面上,拓制时可以避免拓之,制造越早越珍贵的假象。后者,最令笔者怀疑之。

天价《莱子侯刻石拓片题跋》:

边跋一:

石在山东邹县卧虎山,嘉庆丁丑滕县颜逢甲访得之,移入孟庙。颜君有题记附刻,此出土之初拓旧本,故尚无颜迹也。

康生边跋二:

莱子侯石刻,结体挺劲,字形古雅,虽刻于天凤三年,实仍为西汉文字,极可珍贵。清瞿中溶于此石有详考,然释■为莱,似不确当,故録其全文于下方,以作参考。至于标为西汉石刻者,盖欲示其字体不同于东汉隶书也。考此石刻新老拓本,■字中画皆不联,而以羊禾结为一字,此与美字以羊、大结成,羔字以羊、火结成■,同为一理。故■释为莱则误矣。予曾疑■字近似甲骨文之■字,■盖羊之省文,然予于古文字学素乏研究,不敢臆断,故函请郭老考之。郭老接函后,加以研究考证,费终日之力,写出跋文,解我所惑,惠我深矣。兹将跋文録后,以伸谢忱。

郭沫若边跋三:

跋■子侯石刻。■子侯石刻,清嘉庆二十二年(一七五七)被发现于山东邹县卧虎山下,现藏孟庙。嘉庆二十五年(一七六零),嘉定瞿中溶获见拓本,有《莱子侯赡族戒石》一文详加考释,收入《古泉山馆金石文编残稿》中。道光十五年(一八三五)东莱翟云昇于所著《隶篇》中,标目为《天凤石刻》,释文如次:“始建国天凤三年二月十三日,莱子侯为支人为封,使偖子良等用百余人,后子孙母坏败。”“■”字,瞿氏释“莱”,翟氏收入疑字中。第二为字,瞿氏释象,以“支人象”为人名。“偖”字瞿氏释“储”,翟氏亦收入疑字中。“良”字,瞿氏释“食”,以“储子食”为人名。今案“■”字释莱,不确。汉隶中莱字无如是作者,来及其它从来之字,亦无如是作者。且拓本中“■”字,正中竖画上下不相联贯,与俗 “来”字亦不类。赵之谦《补寰宇访碑録》于此字亦存疑,确有见地。余意字当从木,羊省声,殆“样”字之异。《方言》“悬蠹柱自关而东谓之槌,齐谓之样”。《广韵》读与章功。样子侯当是邹县附近侯国之君长。“支”字,瞿翟二氏均读为支离之支,实乃“丈”字。《说文》“■十尺也,从又持十”。此隶尚存篆意。丈人者,子侯之先人。《颜氏家训 • 书证篇》有云“丈人亦长老之目,今世俗犹呼其祖考为先亡丈人。”“为丈人为封”者,上为字读去声,下为字读平声,言为先人作丘垄也。“偖”确是“储”字,古金文均以“者”字为“诸”,秦《泰山刻石》“者产咸宜”,亦尚以者字为诸。储从诸声,诸从者声,“偖”字当为储之初文。储子者世子也。《后汉书安帝纪》“降夺储嫡”,又《种暠传》“太子国之储副”。由此,正足证明子侯当为侯国之长,良乃储子之名,瞿氏释为“食”,可商。“百余人”“余”字,石刻有羡画。《隶篇》所收录作“畲”,殆系原样。如以《曹全碑》“七年三月除郎中”,除字偏旁作“畲”例之,断为余字无疑。此字瞿翟二氏均读为馀,是也。古余馀二字通用《周礼地官委人》“凡其余聚以待颂赐”,《隶释 • 吴仲山碑》“父有余财”,均以“余”为“馀”。屈原《怀沙》“余何畏惧兮”,《史记 • 屈原列传》则作“馀”。用百馀人为封,丘垄之大可以想见。天凤三年当公元十六年,此石刻距今已一九四七年矣。右跋文应康生同志之嘱,费一日之力而成,即书奉指正。时间短促,未能详加考虑,纸幅所限,亦未敢畅所欲言。谅之谅之。一九六三年十月十八日录于首都西城。郭沫若。

康生边跋四:

右録郭沫若同志题跋全文。郭老释“■”为“样”,读“支”为“丈”,所论甚是。跋文原稿,另与解放后新拓本同装一幅,可与此本相互忝阅。此本原为沈树镛所藏,有沈道光二十六年及同治三年所题二跋,赵之谦、胡震二篆刻家亦盖有赏鉴印章。沈南汇人,字韵初,咸丰举人,官内阁中书,收藏金石书画甚富,与赵之谦同纂《补寰宇访碑録》。一九六三年十月二十休息日录于钓鱼台。康生。

郭沫若边跋五:

今案陈君阁道碑‘二百馀丈’,丈字做“支”,结构与篆同。此为本石刻‘支人’为丈人之佳证。该碑建于东汉和帝永建五年,当公元一三○年,后于本刻者一百一十四年。“丈”字结构尚存古意,尤觉可贵。又洪赜煊释偖为储,冯氏《石索》释“食”为“良”,具见陆增祥《金石续篇》征引。陆氏虽均不谓然,以余观之,实为较得其正鹄。一九六三年十月二十三日,康生同志命为补白,沫若。

康生边跋六:

瞿中溶释始建国天凤三年,西汉“■”子侯石刻。右石刻以建尺度之,高尺许,广二尺一寸八分,书七行,行五字。行间间粗竖文作界,字径二寸许。嘉庆庚辰秋,四明沈栗仲明府道宽来官湘南,以拓本赠予。云近出济宁州土中,栗仲时馆州城,因得椎拓数本,考《周礼冢人》以爵等为丘封之度,郑注别尊卑也。王公曰丘,诸城曰封,《礼记·檀弓》于是封之崇四尺,郑注聚土四封。又我见封之若堂者矣。郑注封筑土为垄,形四方而高,又乐记封比干之墓,郑注积土为封,又按仪礼既夕礼乃窆。郑注云,窆下棺也。今文窆为封,《礼记檀弓》悬棺而封,郑康成注:封当为窆,窆下棺也。《说文·崩下》云:礼记谓之封,周官谓之窆。《易系辞》葬之中野,不封不树,《虞翻》注穿土称封,封古窆字也。《广雅》封冢也,又按“莱”乃“莱”之隶变。《禹贡》莱夷作牧,《孔传》莱夷地名。春秋襄公二年,左氏传,齐侯使诸姜宗妇来送葬。召莱子,莱子不会,故晏弱城东阳以偪之,杜氏注东阳齐之亡邑。《正篆》云世族谱不知莱国之姓,齐侯召莱子者不为其姓姜也。以其比邻蔑之。故召又宣公七年,《谷梁传》公会齐侯伐莱。范宁注:莱,国名。《国语·齐语》“莱”,莒韦昭注“莱”,今东莱。又案《孟子》:若伊尹、莱朱,赵岐《章句》:莱朱,汤贤臣,即仲虺也。春秋文公二年,《左氏传》晋殳秦战于殽,莱驹为右。又哀公廿四年传有莱章,杜注:莱章齐大夫,是莱为古姓,本国名,而正在齐地,乃以国为氏也。此刻所云莱子侯当是莱姓,名子侯,其下一字当是为“支”人之“支”,据许氏《说文》丈字当从“十”从“又”,又作“支”“支”字,当从“巾”从“又”,作“支”。然隶书变“支”为“丈”,变“丈”为“支”,此刻“支”字不当读为“丈”,人下一字乃“象”之变体,《汉郭公碑》“豫”字作“豫”,其旁正殳,此刻形相似。《玉篇》作“乌”以为古文象字,盖“支”乃其人之姓,人象则其名也。《庄子》有支离疏,《广韵》支下云汉复姓,又晋时有齐僧遁,《后赵》录有司空支雄,《何氏姓苑》云:支氏,琅琊人。偖子食当亦是人姓名,“偖”疑“储”之省文,《广韵》云:“储”姓,后汉有储太伯,予考《后汉书·鲍永传》:光武即位,遗谏议大夫,储太伯持节征永,《章怀注》引风俗通,曰储姓,齐大夫储子之后也。《汉书·王莽传》有亡谷储夏正在其时,然则此记盖莱子侯,使储子等用百余人为支人象封其冢,而刻石言戒其子孙者也。“余”古者作“余”,《周礼地官委人》凡其余聚以诗颂。赐汉《吴仲山碑》,父有余财,皆以“余”为“馀”。考《汉书·王莽传》,莽于居摄三年十一月,改初始元年篡位,改定有天下号,曰新,以十二月朔癸酉为建国元年正月之朔,经五年又改明年为天凤元年,以改元更号。而论既称天凤不当复称始建国,然莽传前有先建元初始,后改元建国,不云始建国,而于后言建国元年正月上,仍系以始字,则于始建国六年,所谓改元年天凤者。当是増“天凤”二字,于始建国之下,故此刻称始建国天凤三年耳,据此可以证史家记载之失实,叶石林《避暑录话》云:韩丞相玉汝家藏铜钭铭称:始建国天凤上戊六年。据《汉书》:莽改始建国六年为天凤元年,而不言其因。今天凤上犹冒始建国,为盖通为一称,未尝去旧号,上戊莽所作历名也。又洪氏《隶释》跋:蜀郡太守《何君阁道碑》,有建武中元二年之文,云:绍兴中郭洪知金州,田夫耕得一钲,其铭云:始建国地皇上戊二年。今此刻无“上戊”二字,正可殳叶、洪二君所言互相证明,此刻结体秀劲、古茂,在《上谷府卿》、《祝其卿》二坟坛石刻之上,尚是西汉文字,可宝也。一九六三年建国十四周年纪念,假日录金石文论以作忝考。康生书时年六十有五。

康生在拓片题跋中抄录了《瞿中溶释始建国天凤三年,西汉莱子侯石刻》:“嘉庆庚辰秋,四明沈栗仲明府道宽来官湘南,以拓本赠予。云近出济宁州土中,栗仲时馆州城,因得椎拓数本”之语。

4.笔者对刻石铭文的详细分析

莱子侯刻石铭文:“始建国天凤三年①二月十三日②莱子侯③为④支人⑤为⑥封⑦使⑧偖⑨子良⑩等用百余人後子孙毋坏败⑪。”

①始建国天凤三年:

始建国天凤三年,即公元16年

王莽篡朝所建立的新朝共15年,分为三个年号:始建国5年(公元9年—13年)、天凤6年(公元14年—19年)、地皇4年(公元20年—23年),地皇年(公元23年)十月初六。王莽战死,新朝灭亡。

始建国与天凤是王莽新朝时期两个相邻的年号。根据专家研究,“天凤”与“地皇”实际上都是简称,其繁称则是“始建国天凤”、“始建国地皇”。

在改用天凤、地皇年号以后,仍沿用始建国在前。这从王莽时期留下的大量青铜器铭文中比较多见,在河南唐河就出土过刻有“始建国天凤五年”的画像石刻。新莽铜镜中流传下来的有一枚纪年镜,为“始建国天凤二年常乐富贵镜”等,都显示了年号的特殊用法。

②天凤二月十三日:

新莽时期用的是《太初历》,

武帝太初元年(前104年)颁布太初历,确定用夏正,即以沿用夏历正月朔日(初一)为岁首。

《太初历》使用时间从公元前104年到公元84年,共用了188年。

③莱子侯:

刻石上的"莱"子,郭沫若认为此字“正中竖画上下不相联贯,与俗‘来’字亦不类。赵之谦《补寰宇访碑录》于此字亦存疑,确有见地。余意字当从木,羊省声,殆‘样’字之异。”即认为此字应释为“样”字,并认为“样子侯当是邹县附近侯国之君长”。但“样子侯”于史无征,且东汉武梁祠画像题字中“莱子父”的“莱”字与此字相似。因此,释为“样”字没有佐证,释为“莱”字正确。

莱子侯,当时普通的姓名,或确切的应该是姓加字,即莱氏,字"子侯"的人。

先秦两汉至三国两晋南北朝之际的人,尤其是男人,名字中,以"子口"为字的极其普遍。

见徐冠镧《先秦两汉名字中"子口"式探微》一文,从《史记》、《孔子家语》、《论语》龙子弟子80名人中,总结出大部分的字为"子口";从《史记人名索引》总结出"子口"式字的209个;从《汉书》总结出"子口"式的字102个。称"子口"式字的人,于三国两晋南北朝之际,在其列举的例子中,依然有很多,甚至于至唐代,仍旧盛行这种取字方式。

两周时代开始实行“幼名冠字”制度。《礼记·檀弓上》:“幼名,冠字,五十以伯仲,死谥,周道也。”幼名指亲长在幼儿出生不久取名,冠字指父兄的朋友在男子20岁冠礼上为之取字。同时,还有“更名否决”制度,指名字一经取定,就不得再作更改。《礼记·曲礼下》:‘君子已孤不更名。”汉代以后也是继承两周时期的取名冠字的传统习俗。

字"子侯"的也在其中,除了《高祖功臣侯者年表第六》(《史记》)所载汉初所封"许瘈"与他的子孙"许留"、"许九"为"宋子侯"为实际侯爵外,徐冠镧举例其他"子侯"皆是普通的字,西汉黄门郎金安上,字"子侯";西汉大将霍去病之子霍嬗,字"子侯"。东汉桓谭《桓子新论 启寤》提及一个人"张子侯"等,这说明取"子侯"之字的人也是很多的,这与当时的人求爵拜侯,祈求富贵的传统心理有关。

④为:给

⑤支人:

该刻石上的隶体字“支人”,结合全句,能够理顺意思,且依据汉字的发展规律,其“支人”应释读为“丈人”。

此字,从“十”、从“又”,陆耀遹《金石续编》等释为“支”字,认为“支人”指“族人”,但汉代以及汉代之前的文献中尚未见“支人”一词,将其释为“支人”,意为“族人”没有文献证据支持。

而许慎《说文解字》称“丈”字是“十尺也。从又持十。”而称“支”字是“去竹之枝也,从手持半竹。”

此字在字形上更接近与“丈”字。

《金石文辨异》:汉陈君阁道碑"二百余支",案即丈字,《说文》本作支,从又持十,隶变支,故别作丈。

《隶变》:何君阁道碑"袤五十五支",郙阁颂"三百余支",按即丈。

刻石上所谓"支人",即"丈人"

《论语·微子》有《荷莜丈人》篇,《战国策 魏策》有《黎丘丈人》篇,刘伯温《郁离子》有《灵丘丈人》篇,

同时,与《莱子侯刻石》时代相近的敦煌汉简中的“丈”字与此字的写法相同,所以释为"支"是错误的,应当释为"丈"。

此外,《史记》和《汉书》多见“丈人”一词,释为“丈人”有文献证据的支持。

"丈人",实"杖人",拄杖之人,即老年男性,是古代对老年男子的尊称,意为“长辈、宗族之长。”

⑥为:做,建

⑦封:此处是封丘,立坟,培冢。

《周礼卷四注疏》:冢人……,(冢,封土为丘垄,象冢而为之。)

[疏]注“冢封”,释曰:“冢封土为丘垄”者,案其职云:“以爵等为丘封之度。”注云:“王公曰丘,诸臣曰封。”

封土为坟大约在周朝开始。“封”即推土堆为坟。这种封土坟至战国时期已蔚然成风并形成制度。自产生灵魂观念以后,人们开始产生筑坟的念头。根据《周礼·春官》记载,“以爵为封丘之度”,即按照官吏级别大小以决定封土的大小,当然天子、诸侯死了以后,其陵墓封土无疑是最大的。

此封,即冢封,为墓葬堆坟。该刻石铭文之“封”,完全没有分封土地之义。

⑧使:指使,让,派遣之义。

⑨偖:偖,通假“储”,为姓氏。

者又通假“诸”,实际上,“者”字是“煮”与“诸”二字的本字。“者”字原形为上面是一堆木柴在燃烧,火星四溅,下面是个“火”字,本义为围火而谈者。

“者”加“火”字底变成了后来的“煮”字,分离出去。“者”加“言”旁为“诸”又分离出去。

在古文字中,常见“者”作“诸”的通假字。如郭店楚简《六德》:“观者礼乐,则亦在矣。”

春秋名剑“者旨于晹剑”上铭“越王者旨于晹”,者旨于晹即越王鼫与(或作鹿郢),是勾践的继承者,“者旨于晹”之“者旨”即因封底得氏,即“诸稽”,也就是今浙江省的“诸暨”之地,由封“诸暨”所得姓氏。

“者”通“诸”,“偖”通“储”,也就顺理成章了。

⑩子良,储子良是人的姓与字,“子良”这种名字的“字式”在以上“子侯”介绍中已经说明了,也是古代很普遍的一种对名字的取字。从徐冠镧《先秦两汉名字中“子口”式字探微》里查询到叫“子良”的就有几位。春秋中期郑穆公之子公子去疾,字子良;春秋后期齐国公孙虿之子高彊,字子良;春秋末期晋国赵简子车御邮无恤,字子良。战国至汉代仍然有取字“子良”的,以求吉善之意。

⑪毋坏败:不要损坏。“毋坏败”劝诫之词,在汉代多用于祠堂刻石上,警告与劝诫世人,或者后人要珍惜,建之不易,不要毁坏了。

陕西省旧有《马三忞永建二年祠(食)堂刻石》:“六月三日庚寅成停告子孙毋将坏败位……。”

民国时期出土于滕县的《汉永元三年石堂刻石》:“毋毁伤愿毋毁伤…。”

出土于滕县南境薛国故城里的古薛县《汉建初六年牟阳立食堂刻石》:“后世子孙次*冢者得毋败坏。”

(*上“次”下“丘”组合字,义为扫墓,给坟添土。)

“毋败坏”、“毋将坏败”、“毋毁伤”等等都是一个意思。

在原滕州市、邹城市附近,多出汉画像石,除了石墓室刻石以外,就是祠堂刻石,相必在汉代,田野间到处是坟冢,坟冢旁尽些大大小小的祭祀祠堂。

祠堂,又俗称为食堂,石堂,或者面堂。

总之,莱子侯只是姓名(或姓字),史书不见汉代莱氏封爵者,既无莱姓王国,也无莱姓侯国。刻石是封冢刻石,也是祠堂刻石,并非封田刻石。

《续滕县志 卷五 金石录》又载:“汉薛县牟阳食堂是牟阳等所立先墓食堂。汉时食堂之风行,徐兖亦曰石堂,今传世者不少,多与画像同出邱垄中。此石横刻直格,与邹县莱子侯刻石、石廧村(今邹城石墙镇之地)两石相同文字,尤与石廧村刻石为近,彼石无食堂字。据知其所云面堂石工云云,亦此类耳。滕县生君克昭纂修滕志见此拓片。属为考释,藉以著录,爰略言之如何,将来得精拓片或可详识也。癸未秋,胶西柯昌泗。”

结合以上分析与研究,可知莱子侯刻石所云“始建国天凤三年二月十三日,莱子侯为支人,为封,使偖子良等用百余人,後子孙毋坏败。”

莱子侯刻石铭文白话文就是:新莽始建国天凤三年(公元16年),莱子侯给族里长者封坟,让储子良等招用一百余人(来完成这项工作),(劝诫)后世子孙不坏败它。

补充铭刻全义

对铭刻文字就字面上的解释如上,但还需要理解几个问题:

一是,封(丘)为何要用一百多人?

二是,劝诫后世子孙毋坏败的是什么?

一,“丈人”应该是莱子侯家族里的长者,已经过世。普通百姓,封(丘),培坟不可能用一百多人,根据铭文的意思,施工负责人储子良,是外姓人,不是莱子侯家族的人,莱子侯让招用一百多人,不仅仅是封土培坟,而是还应建造祠堂。

因为从山上起石,运输,砌垒,摩石刻字,建造祠堂才会动用这么多人力。

二,劝诫后世子孙毋坏败的,不会是坟墓。劝后人不要毁坏先人的坟墓,这与理相悖,与情不合。劝诫后人莫毁坏的是给“丈人”修的祠堂,还有祠堂墙上嵌镶的这块“莱子侯刻石”。

无论是从故蕃县“汉永元三年石堂刻石”的“毋毁伤”,还是从故薛县“汉建初六年牟阳立食堂刻石”的“毋败坏”等,都是指的不要损坏墓前的祠堂建筑,而不是坟墓。

就郭里卧虎山之地来说,解放后在此山麓多发现汉墓,而且还发现石墓室等,就证明了这个问题。

1980年,当地村民开山采石时发现,1988年,文物普查时登记,1990年,邹县文物保管所抢救性清理2座已暴露的墓葬。卧虎山东部的断崖上有暴露的多座石室墓,墓室多依山而建,凿石为圹,然后建筑石椁板,内置木棺。墓葬有单室、双室形式。画像刻于石椁的壁板上,画面内容有“车马之行”、“射猎”、“楼阙”、“山林”、“乐舞”等。均为阴线刻,人物衣着细部加饰麻点,布局疏松,线条朴拙。从发现的“五铢”币及汉画风格分析,为西汉晚期墓群。

今根据“莱子侯刻石”外观看,形状略微呈方体,只有一面磨光刻字,其他五面皆自然,并未严细修整与凿磨,显然除了字面外,相邻四面是砌入祠堂墙里的。

一般情况,汉代祠堂门朝向东,或者南,莱子侯刻石所砌入的部位,可能是在后墙中间部位,字面朝向祠堂中,直对着门的位置。

由此可见,过去认为莱子侯刻石是封田赡养族人,从顔逢甲先生开始,其认识是不正确的。

后世部分学者“莱子侯刻石”是“封冢(纪念)刻石”确实是,只是说正确的一半,不仅是封冢,而且还应建造祠堂。

两汉之际的徐州、兖州、青州三个刺史部地域,即今山东省与周围,鲜有百姓大迁徙事件发生,那么汉代邹县西南境的莱子侯一族,应该是来自临近的薛县、蕃县、昌虑县附近的原郳国故地的莱姓。

这支莱姓祖先是被齐国灭莱国后,强制迁移到这里的莱国没落贵族,而且这支莱人还在春秋后期,齐鲁会盟时,充当一次搅局者。

春秋后期,齐侯(齐灵公)在鲁襄公六年(齐灵公15年,即前567年)灭莱,以防止复国或动乱,而把莱国贵族迁到郳国境内一事。《春秋》:“十有二月,齐侯灭莱。”《左传襄公六年》载“十一月,齐侯灭莱,莱恃谋也.....十一月丙辰而灭之。迁莱于郳。”杜注云:“迁莱子于郳国。”孔《疏》云:“郳即小邾”。正义曰:“襄六年,齐侯灭莱。莱,东莱黄具是也。”

今官桥镇莱村是郳国故地,应是莱人所迁之地,其西三公里“后韩村”的村前,今年曾发掘一片规模宏大的春秋中后期至战国前中期的郳国人墓地,即证明此问题。仅就周代郳国而言,最初都在蕃县城东,梁水东岸附近的“郳城”,后来到郳犁时移向“郳犁来城”(“梁王城”)。春秋前中期墓地设在薛河东支“东江”北岸的“靴头城”(今东江遗址),中后期的郳人墓地则设在薛国都城东北七公里的封山东北,今后韩村前。

鲁定公十年,即公元前500年,齐景公邀鲁定公在齐鲁交界的夹谷之地祝其城会盟。祝其城在原滕县境内的东北35公里处,即今山亭区冯卯镇北,漷河东岸夹谷之地,这是春秋时期齐鲁两国国君在夹谷的一次重要会盟,史称“夹谷会盟”。会盟时,鲁国司寇孔子担任相礼。齐国让莱人拿着兵器作舞蹈,企图劫持鲁定公,被孔子呵斥。

三百年后,这些莱人的后代一支,应是“莱子侯”的家族。

作者简介:

崔祥震,笔名“薛国公子”,山东滕州人,毕业于上海交通大学,鲁南地区古代史研究学者,古薛文化研究会副会长。数十年来实地考察探访鲁中南一百余座古城遗址,著有《古城寻踪——鲁南古国古城志》。