按时足量交付改善是为了消除损失,通过寻找到所有的失效模式,也就是导致未能按时足量交付的原因,使用持续改善的方法,最终提高客户满意度,并维持好与客户之间良好关系。

改善主要使用的方法包括了对损失的分析,识别根源,搭建改善框架,保持改善结果。不仅是要把问题根源都解决掉,而且还要设置一套系统流程,把改善的成果保持下来。

部分失效模式

改善本身就是一个项目管理,需要建立起一个行动小组,预先设定好项目的几个阶段,按部就班地执行每阶段需要采取的行动,收集的资料,输出的结果。这样一路走下来,大概率是能够彻底解决交付的问题。

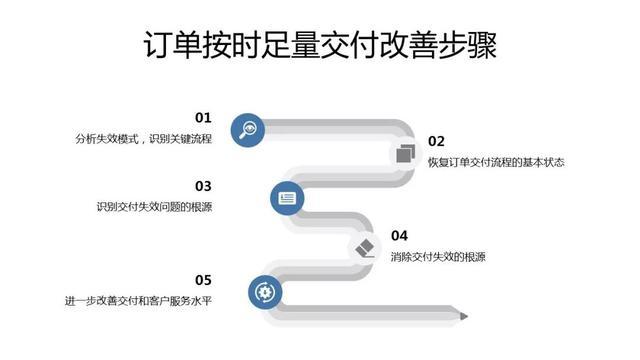

订单按时足量交付改善五步骤

1.分析失效模式,识别关键流程

2.恢复订单交付流程的基本状态

3.识别交付失效问题的根源

4.消除交付失效的根源

5.进一步改善交付和客户服务水平

在每一个改善步骤中,还包含着多个具体活动,在完成了所有的活动以后,需要有一份输出物Output,输出物可以是发现的问题,取得的一致意见,对流程进行的评估,或是建立起的改善流程等等。

STEP 1

分析失效模式,识别关键流程

活动一

确定交付改善小组和目标范围

订单不能按时足量交付,供应链部门能否靠一己之力搞定?

肯定是不行的,因为这项工作需要多个职能部门的协同合作,比如生产部,因为成品是由工人在生产线上加工装配完成的,订单不能履约出货,一多半是和生产有关。

不管交付问题的根本原因是否与生产有关,但是我们必须得到生产部的配合,才能够提高交付的绩效。

除了生产部,其他的职能部门还包括销售、采购、财务、仓库等等。把订单按时足量交付出去,是全公司的共同目标,这些职能部门就是利益相关者Stakeholders。

订单交付改善是一个项目,那就需要建立一支项目管理团队,由以上提到的利益相关者组成,并选派出一名项目经理,统筹规划项目的实施和团队的管理。

项目组成员各有所长,各司其职,利用他们现有的资源和知识技能经验,完成项目中各自需要承担的责任。

接下来改善小组要定义好项目的目标范围,到底是要实现什么样的目标,提升交付中的具体绩效,这些就是改善的目标。

与此同时,就把项目的范围也定义清楚了,凡是超出了这个范围的任务,即使它非常重要,我们也要抱歉地说一声“做不到”。

以上这些任务完成以后,我们可以进入下一个活动。

活动二

定义并测量服务水平KPI

大多数的企业都是使用按时(On Time)足量(In Full)作为交付服务水平的绩效考核指标,以此来评估供应商的交货表现。

还有一些企业会把产品质量也放在考核指标中,但本系列文章并不讨论关于质量的话题,我们只关注在交付上。

“按时”主要是与物流和运输管理有关,“足量”主要是与生产和库存管理有关,因此,按时足量交付改善应该采取不同的路径。

我们需要特别留意的是,对于按时和足量的定义,供应商是否与客户保持一致了?

举个例子,根据供应商的统计,出货数量偏差在5%以内的都是足量交货,订单要求100件,在95-110件这个数量区间里都是足量的。但是从客户的角度来看,只有正好完成100件的交付才算是完美地履行了交付。

再比如说,对于按时到货的理解,供应商认为货物提前送到就是准时的,是合格的运输。但是客户认为早到和晚到都是没有按时交付,应该记为不合格。

这里就存在着对于按时足量交付不同的解读了。那么我们应该听取供应商的,还是客户的?

毫无疑问是以客户的标准为依据。如果按照供应商的定义,很可能会陷入一种自我满足式的“虚假”的完美状态,认为自己做得很好。但很可惜,自嗨式的统计是无意义的,只有根据客户的评分系统,计算出来的才是有效的绩效表现。

如果客户没有定义过标准计算公式怎么办?我们可以借鉴SCOR供应链运营参考模型中的指标。

根据SCOR中定义的订单足量交付百分比(RL.2.1 % of Orders Delivered In Full),它指的是订单中所有的物品,按照承诺的数量,都被客户签收。

计算公式是用足量交付订单数量,除以交付订单总数量,乘以百分之百。

计算公式 = [足量交付的订单总数]/[交付的订单总数]x 100%

举个例子,在100个订单中,有90个订单是符合了足量交付,另外10个虽然时间上是满足了客户要求,但是数量上没有满足,那么足量交付百分比是90/100=90%。

活动三

按客户细分定义愿景和标准

供应商是否对所有的客户都要做到按时足量交付?在资源充足的情况下,供应商应该选择YES。

但是在很多情况下,供应商没有足够的资源,包括生产能力和物流运输能力,来满足所有客户的完美订单履行,也就是无法让所有客户都非常满意。

在这种情况下,供应商该如何实现自身利润的长期增长呢?解决方法是对于市场进行细分,把客户根据一定规则分类,然后制定出不同的交付策略。

看到这里可能有读者会问,“市场细分不是Marketing做的事情吗?为什么供应链管理也要了解这些?”

没错,在传统观念里,做供应链管理是不用研究市场的,但是在以消费者驱动的需求链模式中,我们也要懂一些市场营销的内容。

我们需要根据不同的客户群,来制定各自的供应链策略,其中就包括了订单交付,以客户觉得最便利的方式,完成产品或服务的交付。这需要搭建多种供应链模式,来满足不同客户群体的定制化需求。

如何来做客户细分?我们可以使用柏拉图分析法,也就是大家所熟知的二八法则。

如果我们用销售额作为划分的依据,往往20%的客户,贡献了80%的销售额,因此这20%的客户值得我们倾注更多的资源,来提供最佳的服务,比方说是更敏捷的订单效应,更可靠的交付表现。

对于剩余的80%客户中,会有一部分销售额占比很小的客户,为了获得我们的优质产品或者享受折扣价格,愿意付出较长的等待时间,这一类客户对于订单按时交付的要求就会偏低,有较高的延迟交货容忍度。

一旦完成了客户细分,我们就可以根据客户的重要性和具体需求,综合考虑服务水平、库存和交付成本,来制定出不同的交付标准。

活动四

收集订单交付流程节点数据

我们分析一张订单从头到尾的全部过程记录,从接收到客户订单开始,直至订单被客户签收。

哪些环节是流程节点?比如确认订单交付日期和数量,是否在客户规定的时限内完成了确认的工作,并将信息反馈给了客户。

对每个节点的日期进行统计,可以判断其中是否有改善的空间。

活动五

测量各步骤实际与标准差距(时间和数量)

实际数据从哪里来?从信息系统中获取真实的数据,比如导出仓库实际出货的数量和客户要求的数量进行对比,或者以实际抵达客户仓库的时间和承诺到货时间对比。

活动六

进行交付绩效损失差距分析

根据绩效未达标的情况,进行逐条的分析,然后进行失效模式的归类,比如是产品缺货、损坏、错误的包装或产品等等。

活动七

识别失效模式和关键流程

在获得了详细的失效模式以后,就要对这些原因进行归类统计。

我们还可以对失效模式,根据职能来分类,比如属于物流运输的原因有搬运、人员、装货错误、机械故障等等。通过对失效模式占比的排序,我们可以追踪出最关键的流程。

使用剥茧抽丝的分析方法,一步步地了解未能按时足量交付的具体情况,通过差距分析,归类失效模式,为下一步的改善工作夯实基础。