在古代中国,夏朝时期便设立了监狱,自此监狱成为维护社会秩序的重要设施。1953年,欧树因加入一邪教组织而首次入狱,经历多次越狱失败后,他的刑期一再延长,直至无期徒刑。那么欧树究竟坐牢多久,并且他是如何度过这些年月的呢?下面小史就带大家一起了解一下。

欧树

1933年,欧树出生于云南的一个宁静小村庄。那里山清水秀,但生活条件却异常艰苦。他的家庭坐落在一片宁静的田野旁,以简陋的土坯房为居,生活全依赖父亲那双灵巧的手。

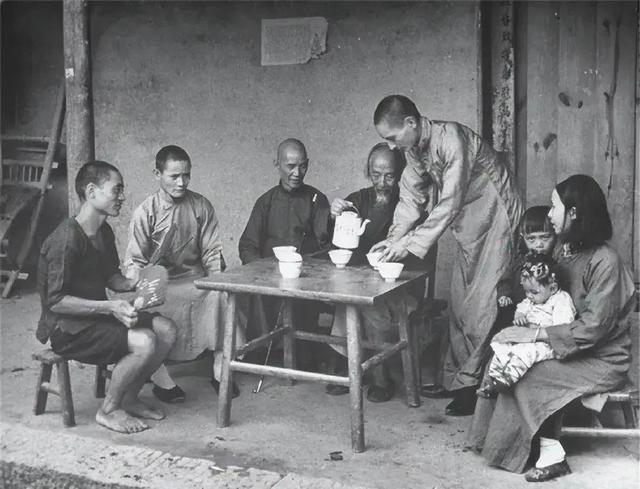

父亲是一位朴实的手艺人,擅长制作豆腐,这成了他们家庭微薄的收入来源。每当清晨的第一缕阳光穿透薄雾,父亲便开始忙碌起来,精心挑选黄豆,细心研磨,最终制成一块块嫩滑的豆腐,然后肩挑手扛,走街串巷,将这些豆腐卖给周围的乡亲们,换取一些生活必需品,勉强维持着一家人的温饱。

然而欧树尚在襁褓之中时,母亲便因一场突如其来的疾病永远地离开了他们。失去了母亲的呵护,欧树的世界变得空荡荡的,而父亲也因为生活的重压,无暇给予他应有的关爱与教育。随着时间的推移,欧树逐渐变成了一个自由自在、无人约束的“野孩子”,在乡间田野间自由奔跑,与大自然为伴。

中年丧妻的打击让欧树的父亲内心充满了痛苦与绝望,他对生活的热情逐渐消退,仿佛被一层无形的阴霾所笼罩。就在这时一个名为“一贯道”的邪教悄然在农村地区蔓延开来。这个邪教打着佛教的幌子,却大肆宣扬一些虚无缥缈的神灵与邪说,企图从精神上控制信徒。对于那些对生活失去信心、渴望改变的农民来说,这无疑是一剂看似诱人的“良药”。

一贯道的邪说如同一张无形的网,紧紧缠绕着欧树的父亲,让他逐渐陷入了其中。他开始沉迷于邪教的教义,相信通过“圣主”的指引,自己下辈子就能过上幸福美满的生活。

在这种思想的驱使下,欧父自己深陷其中,还试图将自己的儿子欧树也拉入这个黑暗的深渊。他天真地认为,自己无法教育好欧树,不如将其交给邪教的“圣主”来教导,或许能为他找到一条更好的出路。

为了满足邪教的种种要求,欧父不惜倾尽所有,将自己辛苦劳作得来的血汗钱无私地“捐”给了邪教组织。他甚至还积极参与邪教的非法活动,与众多信徒一起进行各种迷信仪式,企图通过这种方式来获得所谓的“救赎”与“解脱”。他们的行为却引起了刚刚成立的新中国政府的密切关注。政府深知邪教的危害,决心要将其彻底铲除,以保护广大人民群众的切身利益。

在1953年的云南省弥渡县,一个名为黄旗的村庄北侧,居住着一位年轻人欧树,当时只有20岁。他对于那个动荡不安的时代显得十分漠视,甚至有时候表现得有些轻蔑。由于早年辍学,欧树的文化水平不高,仅有一些浅薄的小学知识。

对于社会上的重大是非,他总是模糊不清,典型的无知者无畏。欧树虽然缺乏经历和教训,但即便面对他人的警告和提醒,也总是我行我素,常常发表一些过激的观点。

在许多情况下,他的言论让周围的人无法接受,甚至不敢回应,只能默认他的话为无稽之谈。但并不是每个人都能对他的言论置之不理。在一次与父亲一起外出售豆腐的途中,由于他的一番激昂言辞,他和他的父亲被公社人员认定为潜在的威胁,随即被带离现场。

当时的市集热闹非凡,但在那样的人群中,欧树却如同无人之境,大声疾呼,毫无顾忌。他的父亲虽然心中怕得要命,但却无法阻止儿子的冲动。这场带有冲动色彩的演讲,最终导致父子俩都被捕。

他们因为加入了被视为邪教的“一贯道”,其思想已被判定为严重偏离了社会主义方向,迫切需要接受改造,以期纠正其错误观念,避免未来产生更严重的影响。原本自抗战以来就以卖豆腐为生的欧家,在新中国成立后本应享受到的和平与繁荣,却因欧树的激进行为而蒙上阴影。

由于不适当的公开言论和行为,欧树及其父亲最终被判处四年监禁,并送往宾川农场接受劳动教育。尽管遭遇如此逆境,他们仍有机会洗心革面,重返正途。经过长期的思想教育和劳动改造,欧树的父亲逐渐意识到了自己过往的错误,并成功地调整了自己的思想。

在1957年9月,他被宣布改造成功并获释,之后他回到了当地的生产队,开始了新的生活,尽力弥补过去的失误,渐渐在村里树立了正面形象。这一转变为他自己带来了希望,也为整个家庭带来了新的开始。

尽管老欧逐渐意识到错误并在11年后被释放,但欧树的情况却截然不同。他的叛逆性格让他难以接受改造。他拒绝参与劳动,还企图逃跑,最终在一个夜晚真的逃出了农场,虽然很快被抓回,并因此加刑15年。

加刑后欧树变得更加不安,拒绝食物和参与劳动,对监狱管理人员充满敌意。经过几个月的抗拒和愤怒,他才开始逐渐适应监狱生活,开始参与劳动,但这并不代表他接受了现状。实际上,他在内心深处依然在策划下一次的越狱。

到了1959年,经过长时间的计划和准备,欧树再次尝试越狱,但如前次一样失败了,被迅速抓回。他屡次的越狱行为让监狱管理人员感到非常头疼,不知如何是好。由于他反复的越狱和不断的反抗,最终被判处无期徒刑,并被转移到更严格的云南省第二监狱,以防他再次企图逃脱。

在新的监狱中,欧树的行为稍有收敛,但他与监狱管理之间的紧张关系并未完全消除,他的日常变得更加孤立和抗争。政府和监狱管理层对他极为警觉,对他采取了更严格的看管措施,确保他不再有机会逃脱。

在那里监狱的严格管理和监督让他失去了逃跑的机会,面对无望的未来,他的精神状态开始恶化。狱中的日子使他逐渐失去理智,变得言语混乱,偶尔精神清醒,偶尔又陷入幻想。

直到1997年,云南省第二监狱开始为他争取减刑机会,此时欧树已在监狱中度过了长达44年的岁月,对于一个几乎将一生中最好的岁月都耗费在牢狱中的人来说,出狱的意义已经变得模糊。

1999年,最高法院终于批准了对他的减刑请求,将他的无期徒刑改为18年有期徒刑。但对已经心灰意冷的欧树来说,监狱已成为他的家,外部世界则变得越来越陌生和不可理解。

2010年,77岁的欧树终于迎来了他的释放之日。尽管外界的人可能会为他的释放感到欣慰,但对于在牢笼中度过了57年的他来说,自由却带来了未知和不安。长期的监禁让他对外部世界感到陌生和恐惧,甚至在多次与狱警的对话中表达了继续留在监狱的愿望,对他来说,监狱已经成为了他的“家”——一个虽然冷漠但熟悉的避风港。

出狱的那天,尽管狱友们纷纷送上祝福,试图为这一刻增添欢庆的气氛,但欧树的内心却是战栗与迷茫的。狱警们给他准备了新衣和新鞋,为他的新生活做好了表面上的铺垫,但这些物质上的准备并不能平复他内心的波动。他紧紧抓住狱警的手,哀求能够留在监狱中,但他的请求无法改变法律的规定。

在警察的陪同下,欧树被带到了当地派出所,为他办理了一张新的身份证。随后两名狱警陪伴他返回故乡,这一天虽然标志着自由的开始,但对欧树来说,却似乎是另一种牢笼的换取。

几小时后他们到达了欧树的家乡,首先前往当地派出所办理户籍手续,户口簿中宗教一栏被标注为“无”。手接过户口本时,他的手颤抖不已,需要狱警的帮助将其安放。衣物整理完毕后,他被送往已经准备好接纳他的敬老院。

到达敬老院的欧树情绪复杂。尽管有了新的身份标识,他对这全新的生活感到迷茫。在狱警离开时,他紧抓不放,似乎在企求最后一次的留恋。但他必须面对这未知的新生活。

敬老院的环境与监狱截然不同,但对欧树来说,都是一种孤立。他很少离开自己的房间,没有兴趣探访仅几公里外的老家,尽管故地近在咫尺。敬老院尽管提供各种饮食,但欧树渐渐食欲全无,身体日渐衰弱,与外界的联系越发稀薄。

照料他的工作人员力不从心,敬老院本身也人手紧张。院长曾试图在村里招聘人手帮忙,但没有人愿意来。欧树的家族关系疏远,他的堂侄甚至拒绝提供任何帮助,理由是对欧树已无所欠。

在养老院的两个月时间里,他逐渐消瘦,生活无力,直到生命的最后一刻,欧树都未能真正适应这个他曾经梦想归属的自由世界。消息传到监狱,让熟悉他的狱警感到惊讶。他们回忆欧树出狱时还是健康的老人。然而面对自由后的孤独与无助,欧树的精神迅速崩溃,生活的意义和希望全都消散了。

欧树的故事是一个警示,反映了一个老囚犯如何在与现代社会节奏不合的情况下迅速崩溃。他的一生被困在了时间的囚笼中,无法适应外界的变化。他的经历揭示了社会对这一群体适应力的忽视和需要改进的方向。