高晓松在南京投资建设了一座公益图书馆,自任馆长。这本是一件令人称道的大好事儿,但由台湾著名学者张大春题写的馆名“晓書館”却被指“三个字写错了两个”:一是“晓”字中间多了一横,即“晓”字右下部的“兀”被写作了“元”;二是“馆”字误写成了提供饮食的“館”,即左偏旁“食”应为“舍”。

一般人写错字不足为奇,但高晓松和张大春都是著名的文化人,甚至被称为“大师”。他们写错常用的字,或看不出写错的字,都是非常丢人的事情。

对于质疑,张大春没有解释,高晓松表示:“大师随心所欲,不拘泥……我喜欢。”

南京大学艺术学院教授黄正明认为,“晓書館”繁体字与简体字互杂,整体风格不统一。江苏省书法院院长李啸则认为:“晓”字看起来像简化字,但古代行书中也有这么写的。“館”供宿供膳,所以从“食”。它的异体字作“舘”,说明“馆”属于房舍一类。“館”和“舘”虽然通用,但一般吃饭住宿之地为“館”,其他则用“舘”。像“舘”用于书馆则更合适一些。

张大春不作申辩,其意或为“任人评说,自有公论。”,也可能是“自认露怯,无法解释。”高晓松闪烁其辞,显然是默认误写。黄正明和李啸的意思,归纳起来都是“不严谨”。而在笔者看来,他们的说法也都“不准确”。

先说“晓”字。“晓”的繁体字为“曉”,但在古代书法家的行草书中就有现行简体字的这种写法,比如赵孟頫、文徵明、鲜于枢、董其昌等都曾这样写过。当年把“曉”简化为“晓”,根据应该就是古代的碑帖。但,笔者遍查书法字典,行草书写作“晓”的字,右下部均为“兀”,没有发现写作“元”的。即便是上溯到秦代的小篆,也没有那一横。李啸说“古代行书中也有这么写的”,不知所据何来。笔者认为,张大春的这个“晓”字,确实写错了。

再说“館”字。《说文·食部》:“館,客舍也。从食,官声。”本义为客馆,即供宾客食宿的房舍,后来引申为贮藏书籍、文物、工艺品或提供公共服务的屋舍。“舘”为异体,或谓俗字,《说文》中没有这种写法。以“食”作偏旁,侧重于功能;以“舍”作偏旁,侧重于形态。从六书的角度说,“館”是会意字,“舘”是形声字。但这两种写法的意思,从来都没有区别。《故训汇纂》《康熙字典》《汉语大字典》《汉字源流字典》《字源》等权威辞书也都未对“館”和“舘”作出涵义不同的解释。

前人关于图书馆等文化馆舍的题字题匾中,这两种写法都有。比如欧阳中石(张大春的姑父)题写的“图书馆”和《工会图书馆》杂志刊名中的“馆”均为“舘”,而胡适题“和顺图书馆”和郭沫若题“商务印书馆”中的“馆”均为“館”。

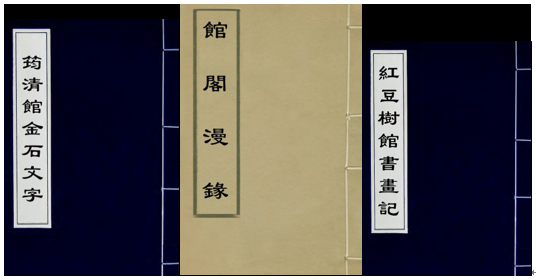

历代古籍文献中,各种文化馆舍中的“馆”,一般也都写作“館”,比如《筠清馆金石文字》《馆阁漫录》《红豆树馆书画记》等,偶尔也有写作“舘”的。这也说明,“館”是正字,“舘”为异体。不管是提供食物的,还是储藏图书或提供其他服务的,都可以写作“館”,也可以写作“舘”,不存在对错,也无所谓“严谨”与否。

至于所谓“一般吃饭住宿之地为‘館’,其他则用‘舘’。像‘舘’用于书馆则更合适一些”,不过是望文生义。

综上所述,“晓书馆”三字,“館”字没有问题,但“晓”字确实误写。张大春是台湾人,平时写的就是繁体字。在书法上用过功、临过帖的他把“曉”写作“晓”显然是想学古人,但却多写了一笔。建议张大春先生重写,以免误导后生。