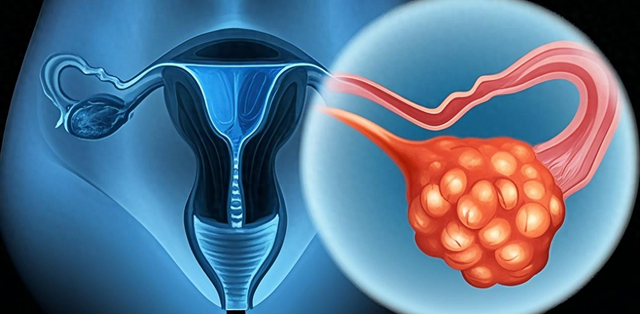

宫颈癌是全球女性常见的恶性肿瘤之一,放疗作为其核心治疗手段,在早期、局部晚期及术后辅助治疗中均占据重要地位。随着放疗技术的革新和综合治疗策略的优化,宫颈癌的生存率显著提升,患者生活质量也得到改善。本文结合最新研究进展与临床实践,系统阐述宫颈癌放疗的关键技术与应用策略。

一、放疗的适应症与治疗选择

宫颈癌放疗的适应症广泛,覆盖各分期患者:

早期宫颈癌(I-IIA期):单纯根治性放疗与手术疗效相当,5年生存率可达90%。

中晚期(IIB-IVA期):同步放化疗(CCRT)为标准方案,较单纯放疗显著提高生存率(总生存期延长约10%-15%)。

术后辅助治疗:用于存在高危因素(如淋巴结转移、切缘阳性)的患者,可降低复发风险39。

二、放疗技术分类与临床应用

宫颈癌放疗技术分为体外照射(EBRT)和近距离后装放疗(Brachytherapy),两者联合可精准覆盖肿瘤靶区,减少正常组织损伤。

体外照射技术

常规放疗:包括盆腔大野照射、四野照射等,通过高能X射线(如15-18MeV)覆盖髂总、闭孔等淋巴结区域,B点剂量通常为45-50Gy/5周。

调强适形放疗(IMRT):通过多野动态调整射线强度,降低直肠、膀胱等器官的受量,适用于需保护正常组织的患者。

自适应放疗(Online ART):国产新技术如“智能勾画-动态计划-实时验证”流程,将传统2-3天的放疗流程缩短至20分钟,靶区覆盖率提升12%,直肠受量降低20%。

近距离后装放疗

高剂量率(HDR)后装:通过宫腔管或阴道施源器将放射源(如钴-60)直接置于肿瘤部位,A点剂量通常为50Gy/5周,具有精准靶向、副反应低的优势。

无痛三维后装:麻醉下操作减少患者不适,适用于疼痛敏感者。

三、放疗周期与综合管理

时间控制:总治疗时间需控制在7-8周内,每延长1周,局部控制率下降1%-2.5%。外照射通常5-6周(每周5次),内照射2-3周(每周2次)。

副作用管理:

急性反应:包括放射性肠炎(腹泻)、膀胱刺激症状(尿频)及骨髓抑制,可通过对症支持治疗缓解13。

晚期反应:如放射性直肠纤维化或膀胱萎缩,发生率低于5%,需长期随访监测。

营养与心理支持:建议高蛋白、高维生素饮食,避免辛辣刺激;同步心理干预可提升治疗依从性。

四、放疗联合免疫治疗的新突破

近年来,免疫检查点抑制剂与放疗的联合应用成为研究热点:

帕博利珠单抗(PD-1抑制剂):2024年获NMPA批准用于III-IVA期宫颈癌的同步放化疗,通过阻断PD-L1信号激活T细胞,显著延长无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)。

适应人群筛选:需通过PD-L1检测确定生物标志物阳性患者,联合方案对局部晚期患者效果更优,早期患者获益有限。

五、放疗后的长期随访与预防策略

复查计划:

2年内每3个月复查一次(包括妇科检查、影像学评估);

2-5年每6个月一次;

5年后每年一次至终身39。

预防措施:HPV疫苗接种(覆盖16/18等高危型)、定期宫颈癌筛查(TCT/HPV检测)可降低发病率80%以上。

随着精准放疗技术与免疫治疗的深度融合,宫颈癌治疗正迈向个体化与微创化。自适应放疗、质子治疗等新技术将进一步优化疗效,而多学科协作(MDT)模式则有助于整合手术、放疗、靶向治疗的优势,为患者提供全周期管理方案。

参考文献与数据来源

本文内容综合自国内外权威医疗机构发布的临床指南、研究论文及最新技术进展。