周恩来与父亲情谊深厚,却鲜少在人前提及。晚年时,他才偶尔与家人分享父亲的故事,表示同情父亲:忠厚老实,月薪从未超30元,却主见坚定,不惧危险,曾危难中保护他。遗憾的是,父亲临终他未能相见。

1942年7月,周恩来正在住院恢复手术,同期他的父亲也因病入院。邓颖超出于对周恩来术后静养的考虑,同时也为避免给周父带来情绪波动,未将两边情况互告。周父在临终前向儿媳询问:“为何儿子未前来探望?”

邓颖超为避免打扰,说周恩来不在,可未曾料到,这出于好意的谎言,成了周恩来长久的心结。7月10日,周父不幸离世,而次日恰是他68岁的寿辰,7月11日。

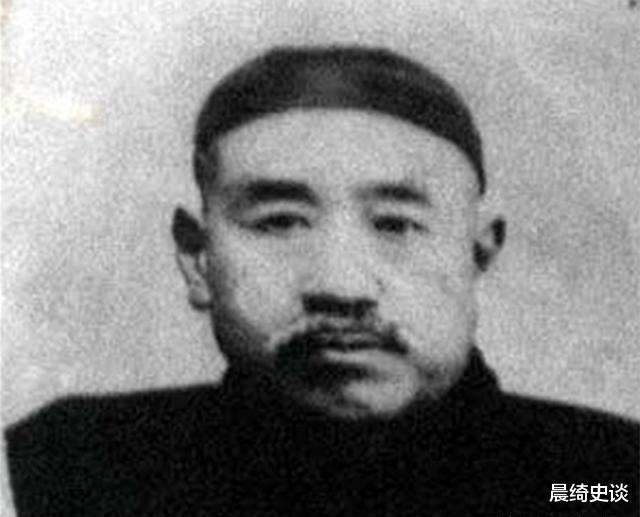

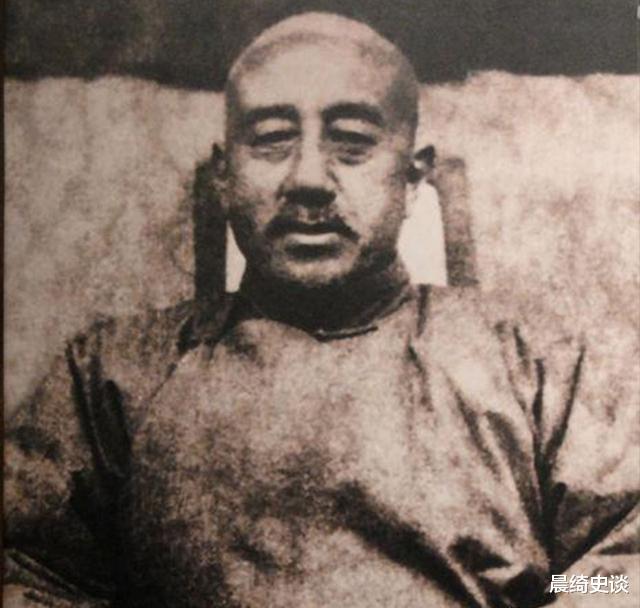

【周恩来父亲周劭纲】

周劭纲于1874年在浙江绍兴的一个日渐衰败的官宦家庭中诞生。幼时,他随家族迁往淮安,彼时其父已失官职,转而在淮安为人充当师爷,以此维持家庭生计。

在十七岁那年,周劭纲怀揣着对功名的渴望,期望能有个光明的未来,于是参加了县里的科举考试。然而,结果并不如人意,他未能成功上榜,遗憾地经历了这次考试的失利。

周劭纲因性格实诚,不擅长师爷的职事,所以父亲原本希望他从事师爷这一行业的打算,最终只能作罢。父亲认识到这一点后,便放弃了让周劭纲未来走师爷这条路的想法。

周老爷子并未放弃为儿子寻找新出路的念头,为了让周劭纲未来有更好的前程,他决定斥资为儿子铺设道路。先是为周劭纲捐得“国学生”的身份,接着又花钱为他谋得“主事”的虚职,仅供门面之用,并无实际俸禄可享。

周老爷子巧妙地利用这个机会,为儿子周劭纲促成了一桩美满姻缘。女方来自同样为官宦世家的万家,父亲是同知大人。这位万家小姐,人称十二姑,本名万冬儿,因在家族中排行第十二而得名。

冬儿因聪明伶俐深受父亲万同知的喜爱,对于她不愿缠足的请求,父亲也予以了支持。此外,父亲还让她读书识字。到了十几岁,在父亲的认可下,冬儿接替母亲管理万公馆,且将事务处理得有条不紊。

1898年,周劭纲与万冬儿结为夫妻,不久他们的长子便诞生了。周老爷子对此欣喜不已,给长孙取名为恩来。此外,周劭纲还依据妻子的梦境,给儿子取了个昵称“大鸾”。

当时,周劭纲家中幼弟身患重病,出于兄弟情深,他毅然决定将长子周恩来过继,以期能为弟弟“冲喜”。然而,这并未能挽回弟弟的生命,他不久后离世。这一打击让年迈的周老爷子深陷悲痛,随后也追随小儿子而去。

周劭纲在周老爷子去世后,肩负起了更加沉重的家庭负担。本就拮据的生活因此雪上加霜,而他的俸禄微薄,难以支撑起这个家,这时,他已身为三个孩子的父亲。

经过深思熟虑,周劭纲与妻子商议决定,由他自己前往外地寻找工作机会,而妻子则留在家里,负责照料家庭与孩子的日常起居。

周劭纲在外能稍感安心,多亏妻子万冬儿极为能干,她深知节俭持家之道,将家中事务打理得井井有条,这让周劭纲能够无后顾之忧地专注于外头的事务。

然而,周劭纲外出务工的收入微薄,难以自给自足,更无法接济家用。万冬儿只能竭力支撑全家的生计,但因过度劳累,于1907年不幸去世,年仅30岁,那时周恩来仅九岁。

【为厚葬亡妻而辛劳】

听闻妻子逝世的噩耗,周劭纲沉浸在极度的哀伤中,随即他毅然决定辞去手头的工作,火速返回故乡。他的心中只有一个念头,那就是亲自为挚爱的妻子料理丧事。

然而,出乎意料的是,妻子的母亲所提条件极为严苛,致使他无力为妻安排葬礼。她坚持说,身为官宦世家之女,葬礼需体面,棺木必用楠木,且要精雕十二朵正花,否则绝不允许下葬。

周劭纲先是变卖了自家房产,购置了一副楠木棺材,对于其他丧葬事宜则力不从心。因岳母反对即刻下葬,他便将妻子的灵柩暂存于庙宇之中,打算日后筹足资金,再回来给予妻子风光大葬。

为了让妻子早日安息,周劭纲安排好孩子,将他们托付给亲人照顾,随后,他再次踏上了远离家乡的务工旅程,决心通过努力工作来实现这一心愿。

九岁的周恩来已十分懂事,他主动承担起照顾两个弟弟的责任,毅然挑起了这份家庭的重担,尽显其小小年纪下的成熟与担当。

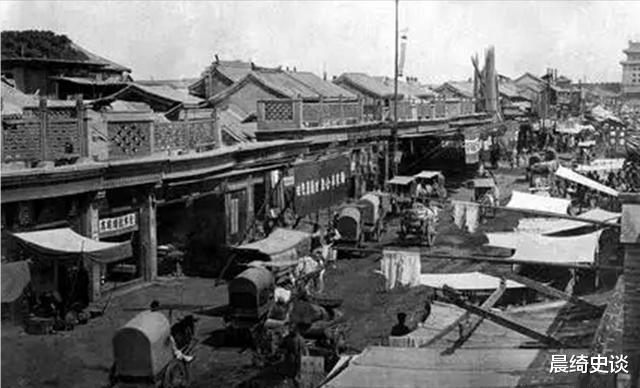

周劭纲得知东北就业机会多,便前往铁岭寻找工作。凭借他过往担任师爷和文书的经历,不久便顺利在一家企业中获得了一个文书岗位。

周劭纲尽管月薪微薄,仅十余元,却依旧勤勉尽责地工作。然而,因其性格耿直,无法容忍上司恃强凌弱的行为,不久他便毅然决定离职,结束了那份短暂的工作。

经历了一番外出的劳碌,周劭纲心怀对三个儿子的深切想念,决定返回家乡淮安。他带着手头仅有的微薄积蓄,踏上了归途。

此时,周劭纲的堂兄周济渠与其大哥周贻赓在东北均有所成就,尤其是周济渠,得益于妻兄的协助,成功谋得了一个颇为优渥的职位。

得知周济渠将公差路过淮安的消息后,周贻赓安排堂兄带上十二岁的侄子周恩来及其父周劭纲前往东北。此举意在助周劭纲在东北求职,同时也为周恩来能继续学业创造条件,因他收到侄儿的信,信中表达了家中困难导致辍学,但渴望读书的意愿。

周贻赓因没有子嗣,对侄儿们都十分亲近,他尤其疼爱周恩来。出于这份深厚的喜爱,他请堂兄协助,将周恩来父子接来身边,以便能更多地照顾和培养他们。

周劭纲在铁岭得到堂兄周济渠的帮助,谋得文书职位。同时,周济渠为周恩来安排了铁岭知名书院的入学机会。尽管周劭纲薪资微薄,但食宿由堂兄负责,节省了不少开销。即便周济渠后来调往奉天,也时常资助堂弟与侄子。

是周恩来两位伯父的善行,深刻影响了他在东北的生活轨迹与思想认知,促使他在这片土地上经历了重大的转变。

东北曾是多个帝国主义在中国竞相角逐之地,周恩来目睹当地中国人在自己的土地上遭受外国人欺凌,这让他深切认识到国家贫弱导致的国民受辱现状,从而深刻领悟了伯父所言“中华不振”背后所承载的沉痛意义。

在一次课堂上,周恩来深刻阐述了他的志向,他的话语掷地有声:读书,是为了中华民族的崛起。这番话,让人深受触动,内心激荡不已。

1913年,周恩来凭借出色的成绩顺利进入天津南开中学,这促使他更加勤奋地学习。入学之后,他不得不与父亲周劭纲分别,踏上了独自求学的道路。

为了筹集亡妻的下葬费用,已近半百之年的周劭纲,依然不辞辛劳地在各地奔波,寻找能够维持生计的契机,以期能够妥善安置逝去的爱人。

1922年,得益于大哥周贻赓的帮助,周劭纲终于在齐齐尔找到了工作,担任烟酒事务局的办事员。在此之前,他一直未能稳定就业,此次得以安身立命,全仗兄长援手。

尽管薪资仍未达到30元,但他的工作已趋稳定,确保了生活的安定。这样一来,为亡妻办理下葬事宜,似乎也不再是遥不可及的事情了。

【周恩来一生之痛】

周恩来前往天津求学后,他与父亲相聚的时光变得稀少。由于学业繁忙,两人难以频繁见面,这样的生活状态成为了常态。

在四伯父的照料下,周恩来生活无忧,但他心中常挂念着远居东北的父亲。那段时日,他习惯性地记录日记,字里行间流露出对父亲的深切怀念。

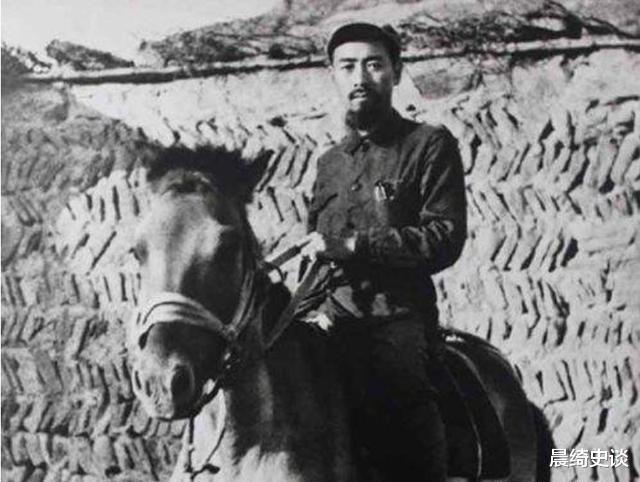

周恩来投身革命后,与父亲周劭纲的联系日渐稀少。反倒是周劭纲,常能在报纸上读到关于儿子的讯息,但这些消息多是悬赏通告,每次都让他心里十分难过。

周劭纲对报纸提及的共产党详情并不清楚,但他坚信儿子所选之路必有其正确性。见官府因极力追捕儿子而显得慌乱,他明白儿子所为之事,定是触动了腐败统治者的利益。

1927年四一二反革命政变发生后,共产党面临严峻挑战,工作举步维艰。周劭纲从报纸上获知共产党员遭受围捕、杀害和清剿的消息后,决定前往儿子身边,为他提供支持和陪伴。

这位老人决定挺身而出,不顾个人安危,前往儿子所在之处,协助他进行秘密的联络事务,以自己的行动给予儿子必要的支持与帮助。

斗争形势日益严峻,导致党组织在上海难以维系。为确保安全,党组织作出了撤离的决定,并秘密实施了这一行动。

周劭纲不愿给儿子增添压力,便前往天津投靠大哥。大哥随后帮他找了份收发员的工作。就这样,他再次踏上了为妻子筹集安葬费用的道路。

1935年,周劭纲终于积攒够了足够的资金,随即带着钱回到了淮安。他遵循岳母早年的意愿,将已故的妻子安葬于周家祖坟,此时距妻子离世已二十八年。完成厚葬承诺后,他的积蓄也所剩无几,生活再次陷入贫困。

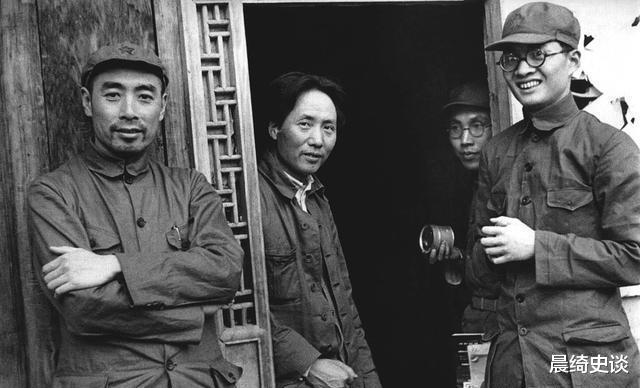

周恩来在七七事变后,因担忧独自在淮安生活的六十多岁老父亲,决定将其接到身边。彼时,他正值八路军武汉办事处任职,便顺利地将父亲安顿到了武汉。

据悉,周恩来在武汉进行演讲时,得知父亲周劭纲即将抵达。他动情地中断了演讲,眼中含泪对听众说:“朋友们,我父亲就要到了,我必须先行一步,与大家暂别。”

周恩来的神情透露出他对老父亲深深的思念,这种情感显而易见,无需多言,他的每一个细微动作都自然流露出对父亲的怀念,让人感受到他内心的真挚情感。

随后,周劭纲伴随着周恩来进行了一系列的迁徙与撤离,历经辗转,他们最终在重庆的红岩村找到了稳定的居所,安顿了下来。

周劭纲与一些家属居住在红岩村期间,周恩来则位于曾家岩安身。这样的安排确保了双方各有适宜的住处,且各自的生活井然有序。

周劭纲年迈却不愿无所事事,遂向组织请缨,希望能分担些工作。在周恩来的许可下,组织安排他负责仓库的看守任务,让他能够继续发挥余热。

周劭纲工作十分投入,但他有个遗憾,那就是尽管与儿子距离不远,却鲜有机会见面。即便身处相近之地,要见上儿子一面也颇为不易。

周恩来极为繁忙,即便到红岩村处理公务,也常无暇与父亲交谈。父亲便远远望着他的车,从下车到上车,只要能看到儿子身影,心中便已满是欣慰。

周恩来察觉到父亲的孤独,却因忙碌难以陪伴。他便托付同事,在他们休息回红岩村时,多陪父亲谈天解闷。同事归来后,周恩来会细致询问父亲的身体状况等细节,以此关心父亲。

1942年7月,邓颖超在医院发现周劭纲突发高烧并紧急安排其住院。此时,周恩来正处于手术后的恢复期。为避免影响他的健康,邓颖超决定暂时不向他透露周父生病的消息。

周劭纲患上了疟疾,时而陷入昏迷,时而恢复清醒。清醒时,他对守在床边的儿媳说道:“小超,怎么好几天都没见到儿子了,他没来看我吗?”

邓颖超不忍告知病榻上的老人真相,便轻声说道:“恩来现在有任务外出了,不过很快就会归来,他一回来,我立马安排他来看望您。”

周恩来因一句出于善意的谎言,遗憾地未能与父亲见上最后一面,这一遗憾伴随了他的一生,成为他心中难以释怀的痛楚。

1942年7月10日,周恩来刚得知父亲生病的消息,本是打算为父亲庆祝7月11日的68岁生日,不料前一天即7月9日,邓颖超已写信告知此事,而周劭纲却在那封信送达后的次日病情急剧恶化,不幸离世。

考虑到周恩来正在恢复中,组织担忧这一消息会给他带来沉重打击,故决定暂不向他透露其父亲已经过世的消息,以免加重他的心理负担,影响康复进程。

然而,父子情深,周恩来敏锐地察觉到了不对劲。经他追问,工作人员坦白了其父逝世的消息。得知真相后,他竟对邓颖超发了少有的脾气,这在他而言是极为罕见的。

他深知众人皆出于善意,然而父亲辛劳一生,他却未能见到父亲最后一面,这令他心痛无比,那份痛楚,直击心灵深处,难以言表。

在父亲去世后,尽管身体抱恙,周恩来仍坚持守候在灵旁,并主持了一场朴素而庄重的追悼仪式,以此表达对父亲的缅怀与尊敬。

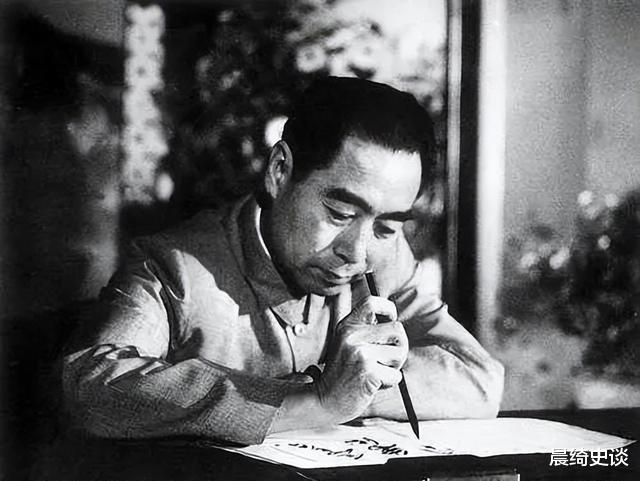

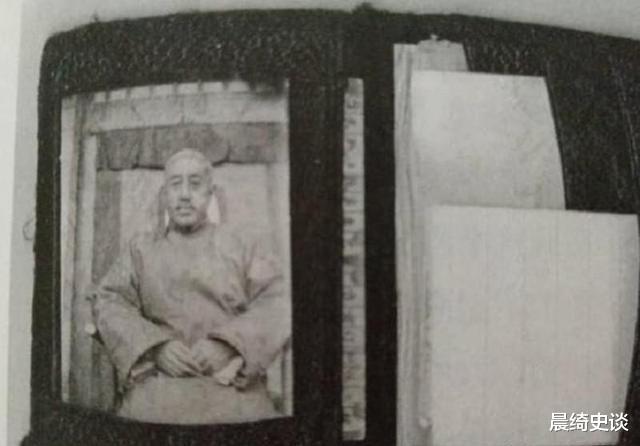

父亲离世后,被安葬于办事处的公墓。周恩来不仅为父亲发布了讣告,还在自己的皮夹内珍藏了一张父亲的照片,照片背面,是他亲手题写的“爹爹遗像”四个字,以此表达对父亲的深切怀念。

他直到去世都贴身携带着这张“爹爹遗像”,这份纯粹而深沉的孝心,实在令人感动且钦佩。它无声地诉说着一个儿子对父亲的深切怀念与无尽敬爱。