在一些重要人物周围,通常会配备保镖,有的人还会安排“替身”以备不时之需。这种做法在关键时刻能起保护作用,蒋介石便是采取了这种措施的人物之一。

张作霖,人称“东北王”,欲寻保镖。四位高手前来应聘,遇刺客时,一人未主动出击。出乎意料,张作霖却选中了这位未行动的高手。

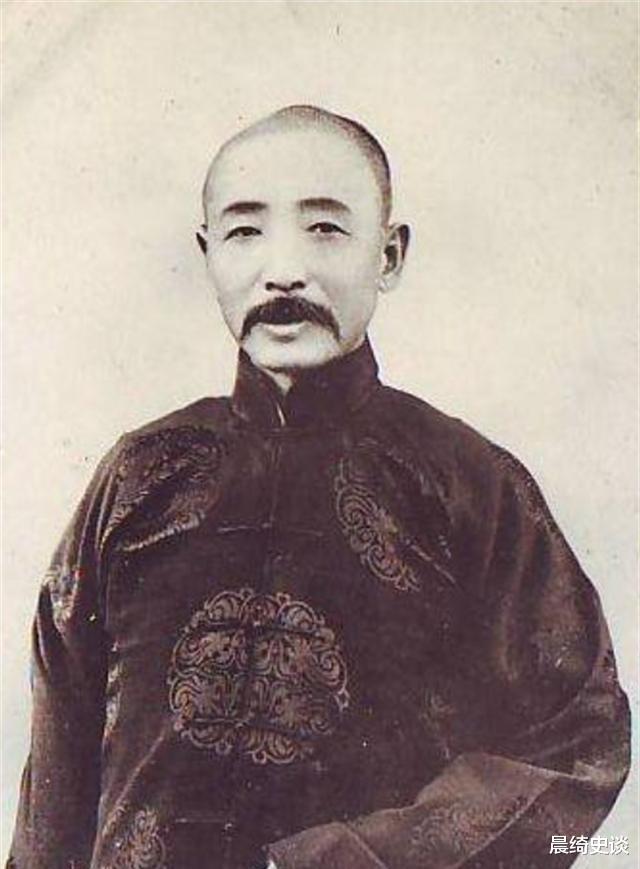

【“东北王”张作霖挑保镖】

民初清末,尽管时局动荡不安,却也为众多草莽英雄创造了崭露头角的良机,让他们得以在纷扰世事中展现自我,谋求一番成就。

民国史上,提及草莽英雄,不得不提两位张姓人物:一是张宗昌,另一位则是张作霖。这两位均在当时的历史舞台上留下了深刻的印记。

相较于张宗昌,张作霖取得的成就更为显著。尽管两位都有各自的影响力,但从整体贡献和影响力来看,张作霖的表现无疑要超出张宗昌许多。

晚清时期,东三省的封禁逐渐放宽,许多来自直隶、山东及热河的农民陆续踏上“闯关东”之路,张作霖的祖先也在这股移民潮中,成为了其中的一员。

张作霖在光绪初年诞生于奉天海城县,时为闯关东第三代后人。其父张有财性好赌博,终因欠债被仇家逼死。家庭变故之下,年仅13岁的张作霖不得不提前步入社会,开始自己的人生旅程。

张作霖自幼家境贫寒,无法承担学费,未能入学读书。然而,他性格中非常好学,即便没有受过正规教育,也始终保持着对知识的渴望与追求。

昔日,一位名唤杨景镇的私塾先生,偶见一孩童匿于窗外聆听授课,遂邀其入室。孩童自陈:“吾乃张作霖,渴求学识,然家境贫寒,无力承担学费,故常于此窃听。”

杨先生观察这小孩,觉得他天资聪颖,未来潜力无限,因此做出决定:不仅让他免费跟班学习,还慷慨地提供书籍、纸笔等学习用品,以期他能得到更好的培养和发展。

张作霖利用这种途径学得了些知识。因此,后来的他外表上显得北人南相,文雅有礼,全无土匪气息,这很可能得益于他早年的这段学习经历。

张作霖功成名就后,不忘感恩之心,特地安排人手恭请杨先生至府中开设私塾。他还让自己的孩子,诸如张学良等,跟随杨先生学习,以求学问上的精进。

庚子之乱后,东北因沙俄侵扰而动荡不安。此时,张作霖瞅准时机组建队伍,以“保卫乡土、安抚百姓”为名,与四处横行的土匪抗争,逐渐崭露头角,后在当地商会援助下,他的队伍转变为正式的地方团练。

随后,张作霖把握住了盛京将军增祺在东北地区实施的“转化盗贼为良民”策略这一“招抚”契机,成功转型,获得了官方认可,正式成为了朝廷授权的巡防营部队。

清末时期,东北地区动荡不安。1904年日俄战争爆发,张作霖趁机投机,选择依附强者。起初,他接收俄军枪械并为其效力,俄军败退后,他又转投日军,借此壮大自身势力,队伍日益扩充。

至清末年间,张作霖已晋升为统领五营的将领,于东北地区,他已成为一位颇具势力的军事领袖,其地位不容轻视。

张作霖虽身材瘦削,面容带着几分狡黠的笑,且带有北人南相的特点,然而他的内心却极为宽广。他不仅志气高远,更怀揣着巨大的野心,不容小觑。

张作霖擅长团结部属,常通过子女间的婚姻来壮大自身力量,这种做法深得袁世凯的精髓,体现在他处理人际关系的每一个细节之中。

张作霖可视为野路子中的枭雄,而袁世凯则是正路子上的枭雄,两者虽路径不同,但都擅长算计,精于权谋之术,这一点上是共通的。

欲争夺天下,安全自是首要。军阀纷争之时,稍有不慎,权力宝座便可能旁落。故而,对如张作霖这般掌握军权的领袖而言,拥有可靠的贴身保镖,显得尤为关键。

张作霖在挑选保镖时,充分展现了他不拘一格的性格特点,这种不循常规的行事风格,是他一贯的作风,体现得尤为突出。

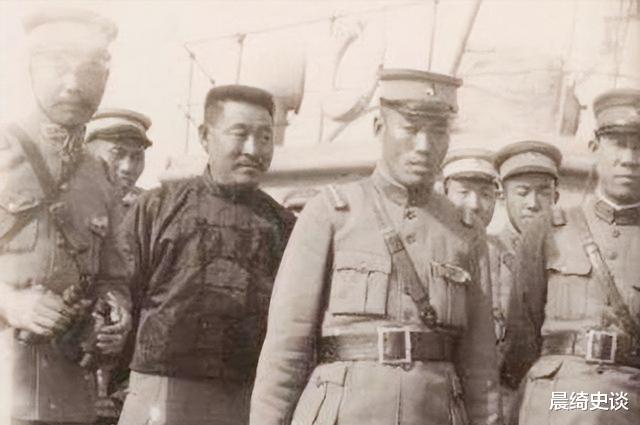

在袁世凯把张作霖的军队整编为陆军第二十七师,并让张作霖担任中将师长,负责镇守奉天之际,发生了那样一件事。张作霖由此开始了他在奉天的驻守生涯。

张作霖在北大营与骑兵团长、结拜兄弟张作相饮酒闲聊时,提及欲寻两名贴身保镖。张作相闻言,豪爽地拍腿保证:“这事我来办,我手头有几个可靠的兄弟,定能让你称心如意!”

鉴于张作相对此事展现出十足的把握,张作霖心中大石落地,随之将这项任务安心地托付给了张作相来处理。

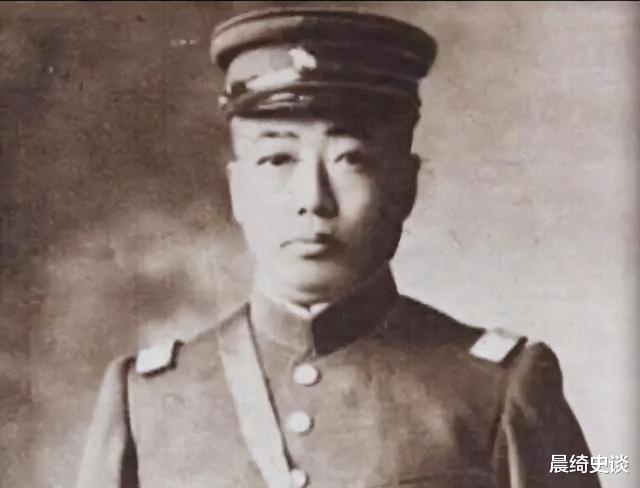

他将团里备受信赖的连排长召集至团部,先让大家各自推荐人选,随后亲自对推荐人员进行考核,经过慎重筛选,最终确定了四位合适的人选。

他思考着,这四位战士无疑十分出众,在众人中颇为难得。若师长要从他们中挑选两人,想必不会有什么困难。

他引领着那四个人,亲自前往面见张作霖。在会面过程中,他确保每个人都得到适当的介绍,以保证交流顺畅,逻辑清晰,让张作霖能全面了解情况。

张作霖望去,只见四位青年身材魁梧,个个身高马大,均身着崭新的军装,腰间配着盒子炮,气势逼人。这番景象令他心生欢喜,感到十分欣慰。

一整天的考试按照既定标准进行,涵盖了军容风纪、军人姿态的展示,以及长短枪射击和武功擒拿格斗等项目。四位考生各自展现特长,表现不分伯仲,竞争激烈而有序。

张作霖面临抉择,为了更有效地确保自身安全,他苦恼于该挑选哪位保镖合适。在众多选项中,如何做出最佳决定以保障自身安危,成了他需要仔细考量的问题。

张作霖经过一番深思熟虑,主意很快便在他的脑海中浮现出来。

他决定出一道最终的题目来测验他们,以此作为一次严谨的考核。心中主意已定,他开始着手准备这道题,期望能准确评估出他们的真实水平。

在院子里,一座前后两层的房子内,张作霖为了招待四位候选保镖设宴,此次宴请由张作相出面相陪,气氛融洽而正式。

六人落座后,空间仍显宽裕,随即酒水与菜肴陆续上桌,不久,一桌美味佳肴便整齐排列开来,场面颇为丰盛。

一盘盘热气腾腾、香气扑鼻的菜肴摆在眼前:红烧牛蹄筋软糯诱人,野鸡与蘑菇的炖品鲜美无比,清蒸大飞龙肉质细腻,令人垂涎欲滴,忍不住想要品尝。

张作霖望向四人,举杯说道:“诸位都辛苦了。”他指向满桌的佳肴,表明这是特意为犒劳大家准备的,随后率先饮下一杯酒,以示敬意。

众兄弟,动手吧!”张作相言罢,举起酒杯,脖子一仰,将杯中酒饮得一干二净,丝毫不剩。

衷心感谢师长的盛情,能得师长赐宴于此,我们深感荣幸。无论前路多么艰险,我们都将义无反顾,全力以赴,以报答师长的厚爱。

师长养育栽培之恩,铭记于心,父母赐我生命,师长育我成人。他日必当全心全意侍奉师长左右,若有违背此誓,愿受天地谴责,绝无二心。

经过深思熟虑,我们先明确目标,再制定详细计划,确保每一步都稳健可行。执行时注重团队协作,及时调整策略以应对挑战。最终,通过不懈努力,我们成功达成了既定目标。

三人坚定地表达了他们的忠诚,犹如立下誓言。随后,他们拿起酒杯,毫不犹豫地一饮而尽,以此作为忠诚的见证。

喝完酒后,他们将杯子倒置并举向高处,以此举表明自己愿毫无保留地为师长奉献心力,竭诚效劳。

张作霖再次举杯敬酒,心中暗自思量:这三个小子,贪杯成这样,还是别考了。妈拉巴子的,贪杯误事,等你们醉了,还怎么保护我老张?

尽管内心有着不同的想法,但在言语上,他依旧一个劲儿地劝说着对方饮酒,希望气氛能更加融洽,言语与心意之间的微妙差异,被他巧妙地掩饰着。

在众人中,有一人始终端着杯子却未曾饮下,他声称自己从不饮酒,即便张作霖一再相劝,他也立场坚定,绝不沾酒。

张作霖对张作相略显不悦地说:“作相,你平时对兄弟们的管教是否过于严苛了?要知道,身为大丈夫,理应豪情壮志,对酒当歌,不会品酒,又怎能在这乱世中闯荡出一片天地。”

张作相并不清楚具体情况,他举起酒杯坦言:“师长,实话告诉您,我平时对兄弟们的要求确实严格了些。毕竟领兵作战,若军纪松弛,又怎能打胜仗。”

随后,他转向众人,招呼道:“兄弟们,今晚师长亲自敬酒,咱们不妨开怀痛饮,尽情享受这难得的时光。”

在张作相正劝酒时,前院突然传来一声“砰”的枪响,紧接着,有人高声呼喊:“刺客来了!有刺客!”这一连串的声响,瞬间打破了原有的宁静。

闻讯后,原本打算饮酒的三人立刻搁下了酒杯,迅速抽出短枪,如箭离弦般冲出屋外,就连张作相也毫不迟疑地拎起枪,紧随其后迈出了门槛。

你还在发呆什么?有人要暗杀我老张,你这小子连门都不敢迈出去一步,怎么能胜任保镖的职责?

张作霖对着最后那位壮汉,心中的怒火再也按捺不住,他言语间夹杂着怒意,不停地责备着,每一句话都透露出他的不满与气愤。

他心里暗自思量,这小子还算不错,但假若有人施展计谋,声东击西,引开你这保镖,那谁来守护我老张的安全?毕竟,调虎离山之计下,保镖若是离去,谁来护我周全?

那人提着枪,站在张作霖身旁岿然不动,对张作霖的谩骂充耳不闻。张作霖气呼呼地坐到桌边,没过几分钟,秘书进门报告:“师长,已经抓到刺客了。”

张作霖闻言,心中疑惑:“何人竟与我结怨?”随即起身,迈步向外走去。他刚一动身,那人便连忙跟上,紧跟在他的身后。

“你怎么能去围观人家抓到的刺客?”母亲责备道,“这不是该凑热闹的时候,应该保持冷静和谨慎才对。”

师长,我必须坚守职责。作为您的警卫,我在任何危险时刻都不能离开您半步,这是我的分内之事。

张作霖这回露出了笑容,缓缓转身,轻轻拍了拍那人的肩膀,用右手道:“不错嘛,你小子,我张作霖就选你了。”

这时,张作相与几位候选保镖恍然大悟,师长设的这桌酒席,实则是一场别出心裁的考验。他们终于明白了这场宴席的真正用意。

张作霖的选材方式确实颇为奇特,称得上与众不同。他挑选人才的方法不循常规,显得别具一格,令人感到新奇而不失为一种独特的策略。

在选拔保镖的过程中,雇主竟安排了一场大吃大喝的聚会,将候选人一同带上。这样的做法看似与选保镖的目的不符,却也在无形中考察了他们的应变与社交能力。

在张作霖遭遇刺客时,候选人纷纷外出追捕保镖,却无一被选中。相反,那些始终守护在他身边的人,赢得了他的赏识。最终,留在张作霖身旁的人得到了他的青睐。

保镖的首要职责在于,无论外界发生何种情况,其核心任务始终是确保雇主的安全,将其保护置于首位。这是保镖行动的不变准则。

尽管有人看似热切地搜寻刺客,但这很可能是敌人施展的声东击西之计。若保镖全被外界动静吸引,一旦真刺客靠近张作霖,那时再反应就来不及了。

张作霖之所以留下这位壮汉保镖,是因为他任凭责骂也坚守不离。这正是保镖应有的品质,因此张作霖决定继续让他留在身边。

张作霖挑选人才的方式,表面看似随意无序,实则内含玄机。他每一环节都精心考量,虽不显山露水,却步步为营,确保所选之人皆合心意,整个过程逻辑缜密,用词精准,不显冗余。

他在挑选人才时,怪招频出,这些方法层出不穷,展现了他独特的眼光和策略。每个步骤都经过精心设计,确保能够准确识别并吸引真正合适的人才。

【选材不按常理出牌】

1919年,张作霖旨在增强奉系军阀的军事力量,于东北着手推进军工发展。起初,他建立了军械厂,不久后,为进一步壮大,他将此军械厂转型升级,打造成为了东三省兵工厂。

为确保军事需求,军事设备的配备不可或缺,而这自然要求有兵工厂的存在。兵工厂作为生产军事装备的重要基地,其存在是为了满足对军事设施的需求。

在战乱时期,军事设备极为抢手,军火亦然。一旦拥有军事设备,就意味着在军火领域能占据主动,不再轻易受制于人。

得知消息后,张作霖欣喜万分,心想这真是求之不得的好事,如同困顿时恰好有人送上枕头,来得正是时候。

因此,陶治平作为马商铺奉天军械厂的负责人,踏上了前往上海区的旅程,目的是采购所需的物资与设备。

众所周知,陶治平是个地道的赌徒,在奉天时便频繁出入赌场。到了繁华的上海,他岂不是更容易迷失方向,输得一塌糊涂?

陶治平未能辜负大家的期望,但仅在赌场逗留了数日,就把张作霖拨给他的购置设备款项全部输光,一分不剩。

陶治平终于恢复了清醒,意识到自己犯下了不可饶恕的错误。他既不敢返回原地,也不敢继续停留,内心绝望之下,认为唯有以死才能偿还自己的罪过。

在给张作霖寄去一封信,详尽阐明事情的前因后果之后,他才选择了跳江这一决绝之举,信中内容条理清晰,无丝毫隐瞒。

张作霖接到信件后显得从容不迫,随即吩咐手下再次给陶治平汇去款项,嘱咐他继续赌博以挽回损失,并趁机购置所需设备。

陶治平将钱全部输光后,令人意外的是,张作霖非但没有下令枪毙执行命令的下属所提及的他,反而还给他汇去了款项,这让下属感到十分惊讶。

尽管张作霖的做法令人费解,陶治平却表现出色,未负所望。在赌桌上,他的运势陡然转好,不仅成功挽回了损失,还额外赢得了一大笔财富。

陶治平为了报答张作霖的宽恕之情,决定将所有钱财用于购置设备,没有为自己留下一分一毫,全部投入其中。

出乎意料的是,张作霖竟派遣一名赌徒携带巨款采购军需;更令人诧异的是,即便陶治平犯下重大错误,张作霖仍决定留用他,这完全打破了常规的做法。

张作霖采用这种出人意料的用人策略,已非首次。他一贯有着自己独特的选拔人才的方式,这种做法并不让人感到陌生。

他曾挑选过一名原本为文盲的人,担任看守所的所长职位。这一决定虽不寻常,但确保了人选在职责上的专注与执行,保持了管理层的多样性和实用性。

张二娃曾是一名门卫,这便是他过去的身份。尽管起初他只是负责看守门户,但这个简单的称呼背后,是他曾经默默坚守的岗位。

张作霖因奉天治安不佳而下令,规定午夜之后,帅府需严格戒备,确保连微小如苍蝇般的生物也不得擅自进入,以此维护府邸的安全。

张二娃老实地遵循了张作霖的指示,结果不仅严守门户,连一只苍蝇都没放过,就连帅府的主人张作霖自己也被他拦在了门外。

张二娃那晚没给晚归的张作霖开门,不论怎么呼喊都不应。张作霖怒火中烧,忍不住骂了几句。无奈之下,他只好绕到屋后,从后门悄悄进了家。

得知此事的张二娃惊恐万分,心里直打鼓,深怕张作霖一怒之下,会对自己扣动扳机,让自己命丧黄泉。

令人意外的是,张作霖展现出了宽广的胸襟,非但没有计较过去的恩怨,反而给予了他提拔,升了他的官职。

张作霖对张二娃表示,其不识字并不成问题,并安慰他说,此事容易解决,自己会为他安排一名秘书来协助,让他无需因不识字而担忧无法担任领导职务。

出乎意料的是,那位原本目不识丁的门卫,竟被张作霖亲自提拔为看守所所长,这一转变令众人瞠目结舌,无不感到震惊。

张二娃因其实心眼和严格执行命令的特点被张作霖所看重,他认为只有这样,才能确保不被他人找到可乘之机,一切行动都能按照既定方针进行。

张作霖在选拔人才时,手段看似奇特,实则蕴含了一定的用人智慧。他挑选人的方式,虽不循常规,但细究之下,不难发现其中蕴含的识人用人之道。

张作霖有个奇特的用人原则,他从不提拔那些从未与自己有过意见分歧的下属。在他看来,能否勇于表达不同见解,是衡量一个人是否值得重用的一个重要标准。

1924年,张作霖抵达北京后,他参与了选定北京政府内阁成员的过程。在这一过程中,他对内阁人选的发表了自己的意见,起到了关键作用。

任毓麟十多年来一直追随张作霖,始终忠诚不渝。他对张作霖的指令总是全心全意执行,做事既可靠又认真。尤为值得一提的是,他还擅长写作,文笔相当出色。

在确定此次内阁成员时,众人普遍认为,任毓麟至少能获得内务总长或教育总长中的一个职位,这是大家对他的普遍期待。

任毓麟竟在张作霖多次对内阁进行调整的过程中,从未获得过一次提名,这一事实出乎了许多人的意料。尽管内阁多次变动,他的名字却始终未被列入提名名单之中。

面对众人的困惑,张作霖的部属不禁发问,想探究他的考量。大家对此均感到难以理解,心中充满了疑惑。

张作霖坦率地说,他觉得任毓麟是个不错的人,且从未反驳过他。这让他不禁思考,是否因为自己做的事都正确无误,任毓麟才一直如此?

张作霖觉得,段祺瑞与吴佩孚两人自恃有功、骄傲自大,总期盼手下人对他们歌功颂德,并且难以容忍与自己相左的观点。

因此,段祺瑞对徐树铮委以重任,而吴佩孚则对白坚武颇为赏识,给予了重要的职位。两位人才各自在其上司的信任下,得以发挥所长。

张作霖在目睹段祺瑞和吴佩孚因用人失察而遭遇的诸多困扰后,对于选人用人变得更为谨慎。那两人一旦得势,便肆意妄为,给段、吴带来了不少麻烦,这无疑为张作霖提供了深刻的教训。

张作霖更为青睐的是那些能够勇于直言不讳、提出中肯建议的人。他重视的是下属的直言精神,期望身边有敢于指出问题、不避锋芒的谏言者。

张作霖并未打算对任毓麟委以重任,原因在于任毓麟无法满足这一要求。尽管情况如此,张作霖的决定依然明确,保持了对人选标准的坚持。

张作霖之所以能维持其军阀统治并吸引人才,关键在于他选拔人才时具备独到的眼光。这份洞察力使他能够有效地聚集人才,从而稳固了自己的领导地位。

张作霖在用人原则上始终坚持一个标准:对于那些他信任的人,他会毫无保留地任用;而对于那些他心存疑虑的人,则绝不会轻易委以重任。

张作霖麾下的奉系集团构成复杂,成员中不乏与他并肩作战的绿林挚友,亦有他慧眼识珠招募的各路精英,更包括那些由敌转友、被他成功招安的“前朝对手”,整体结构极为多元化。

张作霖性格上极为稳重,他从不盲目轻信他人言论,同时,对于麾下之人,他也从不轻易产生猜疑,始终保持一份审慎的态度。

对于那些他认为有才能且全心全意为他工作的人,张作霖总是给予充分的自由,极少施加限制或干预。这些人因张作霖的充分信任,便尽心规划,毫无保留地奉献自己的能力和智慧。

在王永江刚兼任省长时,他果断地向张作霖提出请求:省内所有官员,无论职位高低,均应由他亲自任命,不容其他人插手或干预,确保人事任免权集中统一。

面对这般看似“无理”的请求,大多数人或许难以接纳,然而,张作霖却毫不犹豫地当场答应了下来。

金毓黻在《张作霖别传》中写道:张作霖将民政与财政大权托付给王永江,可谓真诚相待。王永江亦不辜负信任,知无不言,尽心辅佐,正如历史上苻坚信任并重用王猛一般。

张作霖在得知杨宇霆于奉系初次入关时,与徐树铮暗中联手擅自征兵、扩充个人势力的行为后,采取果断措施,以失职为由,撤销了杨宇霆的职务,确保了军中的纪律严明。

杨在京津地区漂泊超过了三年。这段时间里,他一直没有找到稳定的归宿,始终过着流落异乡的生活。尽管历经坎坷,他依然坚持着,未曾放弃对未来的希望与追求。

张作霖后来觉得继任的参谋长“在军务处理上不尽人意”,常常思索“宇霆才是合适人选”,并对身边的人说:“你们处理事务,都比不上邻阁。”

张一旦在发现杨宇霆是位杰出人才后,尽管两人曾有矛盾,他还是决定放下过往,给予充分信任,并任命杨宇霆为两署总参议,负责筹划所有军事机关的相关事宜。

感激与忠诚源自诚意和信任,因此,张对杨宇霆的信赖促使他尽心竭力地规划事务。杨宇霆在得到这份信任后,更是倾注心血,细心筹谋。

当时,东北面临复杂的国际环境,部分高层老将因对日本留学背景者存疑,故而未给予从日本归来的王瑞华、谢珂、王树常、韩麟春等人重要职位。

张作霖在仔细考察后,并未表示出轻视的态度,反而对考察对象给予了高度的信任,一一委以重要的职责。他的这一决定,基于深入的了解与考量。

他强调:“用人不疑,疑人则弃。都给我尽心尽力干,我定会善待大家;但若有谁心怀不轨背叛我,我绝不会手软,立即严惩不贷!”

这种选拔人才的观念和做法,使得许多新派人士愿意投身奉系,且全心全意为其服务,展现出了高度的忠诚度。

【功过后人评说】

关于张作霖的评价,向来存在分歧。他确实为国家贡献过力量,但同时,他与帝国主义之间的关系也颇为微妙,界限模糊。

张作霖能成为东北军阀,不仅因时势造就,更在于他的独特能力。尤其在选人上,他手段多样,别出心裁,总能慧眼识人,挑选出对自己有助益的人才。

张作霖的行为启示我们,处理事务时应多角度思考。若某条路径行不通,不妨换个思路尝试,这样或许能意外地获得更丰富、更优质的成果。

引蛇出洞调虎离山 声东击西 都有可能发生的