【前言:】

我走进主席的办公室告别。主席温和地对我说:"别担心,你随时都可以来看我。有空的话,给我写写信也行,别太难过……"

【“女同志能顶半边天”】

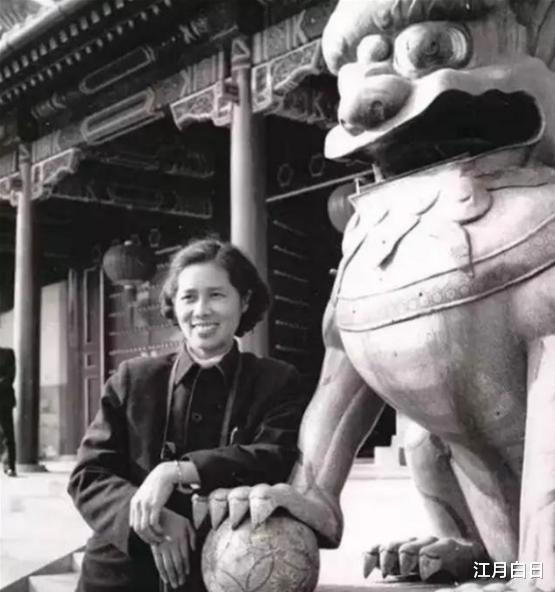

侯波这名字其实是她后来改的,她原来叫"阎千金",这名字是她爷爷给取的。后来有同事劝她换个名字,主要是怕连累到家里人。自从改了名,大家都习惯叫她新名字,久而久之,她原来的名字也就没人提起了。

她14岁就投身革命,被派往延安接受了7年的教育。一次偶然的相遇,让她结识了长期从事革命摄影工作的徐肖冰。

侯波能在毛主席身边工作长达12年,主要得益于她丈夫徐肖冰的帮助。

可能是被徐肖冰那种艺术气质打动了,两人走到了一起,最终结为夫妻。在丈夫的带动下,侯波也迷上了拍照。正是通过摄影,她才有机会近距离接触毛主席。

日本战败后,侯波夫妇来到长春,接手了"满映电影公司"的工作,在照相部门担任副科长。东北地区解放后,侯波调到北平电影制片厂任职,因为工作能力突出,被选调到中南海担任摄影师,主要负责重要会议和大型活动的拍摄任务。

侯波从此开始一步步接近毛主席,成为他身边的人。

有一次,毛主席要去香山会见一个苏联代表团,需要专业摄影师拍照,组织上就安排侯波夫妇去执行这个任务。这是他们第一次有机会近距离接触毛主席,两个人都感到特别兴奋和激动。

见到毛主席的瞬间,侯波激动得心都快蹦出来了。她手忙脚乱地摆弄相机,生怕漏掉主席的每一个表情和动作。等会面结束时,她的胶卷几乎用光了,相机里装的全是主席的影像。

代表团离开后,侯波给毛主席的女儿李敏拍了照,接着又为主席身边的警卫和工作人员留影。拍完这些照片,侯波的视线始终追随着主席忙碌的身影。毛主席一眼看穿了她的想法,笑着问:“你是不是也想和我合个影?”

侯波兴奋地点头回应,主席接着说道:“来,把你爱人也叫上,咱们一块儿拍张合影。”

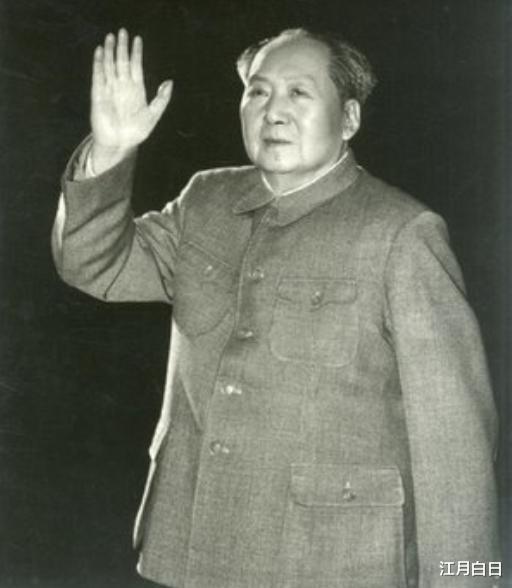

徐肖冰听主席这么一说,赶紧跑到主席身旁站着,拍照的事就交给别的同事了。刚要开拍,主席突然喊停,说:“女同志能顶半边天,必须站中间。”侯波连忙摆手推辞,可毛主席态度坚决,她只好同意了。

相机快门按下那一刻,我和毛主席的初次见面被永远定格在了相片中。

侯波的摄影水平很高,做事也很有能力,头脑灵活,很快就获得了毛主席秘书的看重。给国家领导人拍照不是随便的事情,这既是记录重要活动的档案,也是塑造领导人的公众形象,所以选摄影师必须非常谨慎。侯波正是最合适的人选,组织上就把他从电影厂调到中南海,专职为领导们拍照。

侯波拿到调动通知时,心里乐开了花,因为这意味着她有机会和毛主席一起工作,说不定天天都能见到他。毛主席也很喜欢这个聪明伶俐的姑娘,对她拍的照片更是赞不绝口。

【与毛主席工作的12年】

她手里那台相机,在当时可是顶级配置,但跟现在的设备一比,简直天差地别。这是一台手动对焦的老古董,每次只能装12张胶卷。

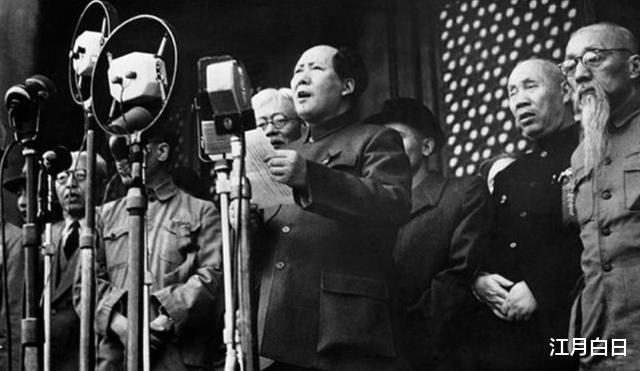

侯波必须格外谨慎,确保每一张照片都物尽其用。她全神贯注地盯着镜头,只见毛主席和其他领导人在前廊栏杆旁站定,毛主席站在最前方,正在宣读讲话稿。在这个庄严的时刻,侯波内心激动难抑,迅速按下快门,定格了这一历史性的瞬间。

在毛主席身边工作的日子里,侯波的摄影水平不断提升。她之所以能拍出好照片,不是因为她掌握了多少摄影理论,也不是因为她有多高超的技巧,而是因为她发自内心地热爱这份工作,对革命领袖充满了敬仰。

工作空闲时,她经常为毛主席的家人拍照。毛岸英临行前特意找到她,想让她拍张照片,好给家人留个纪念。

毛岸英一身朝鲜人民军的装扮,精神饱满的样子让侯波记忆犹新。由于工作太忙,她一直没把洗好的照片交给毛主席。一个月后,朝鲜传来毛岸英牺牲的消息,侯波才把照片转交给刘思齐。直到这时,刘思齐才得知丈夫去了朝鲜。

侯波把给主席拍摄的所有照片都仔细收藏在保险柜中,这些照片记录了他和主席相处的珍贵时光,每一张都承载着难忘的回忆。

提到侯波,大家眼前就会浮现出一个瘦小的女孩,在那些身材魁梧的摄影师和记者堆里使劲往前钻。别看她个子小,人可机灵得很,总能抓住机会拍出精彩的照片。

侯波并非每次都能完美应对。记得有一年棉花产量特别高,主席前往河南农村考察。当地农民和官员簇拥在主席周围,密不透风,侯波急得团团转。她脑海中已经浮现出主席欣喜的神情,于是四处寻找能垫脚的高处,想要找个更好的拍摄角度。

侯波瞧见旁边有个棉花堆,想都没想就要往上爬,结果一着急忘了棉花是软的,还没站稳就栽了进去,手脚乱挥。主席听到动静看过来,见她这副模样,又好气又好笑,赶紧让人把她拽了出来。侯波被拉出来后,脸一下子红到了耳根。

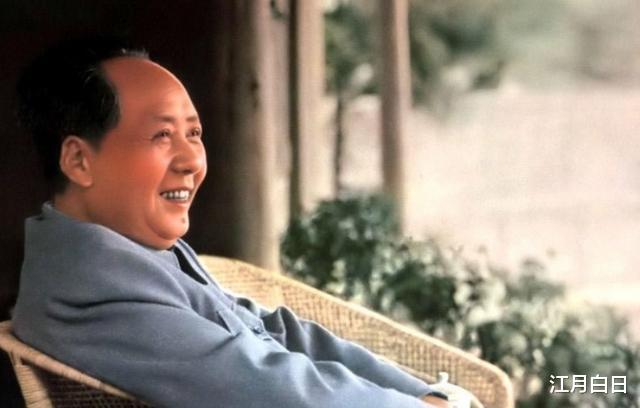

和主席一起工作的日子,酸甜苦辣都有,但侯波收获满满,这段经历成了她人生中最难忘的回忆。随着相处时间变长,侯波对主席的性格摸得很透,两人之间还培养出了难得的默契。

侯波不愧是长期跟随毛主席的摄影师,她总能敏锐地捕捉到主席细微的情绪变化。如果主席前一天没休息好,第二天情绪就会受到影响,这种时候侯波从不敢贸然拍照,生怕加重主席的烦躁情绪。

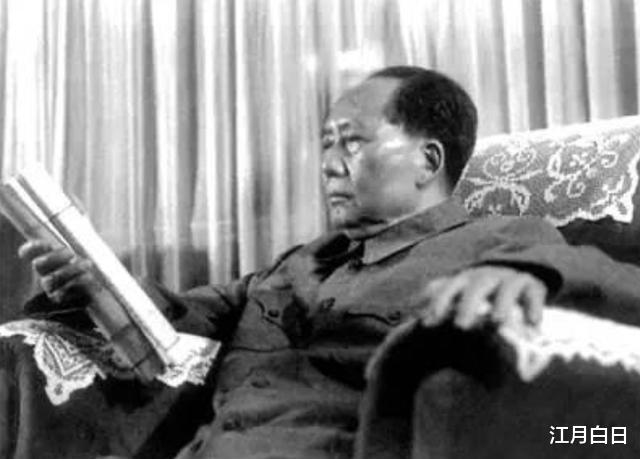

不过这事儿也没那么绝对。侯波一直琢磨着要给毛主席拍张读书照,可主席看书时最烦别人打扰,这让她挺犯愁。后来她琢磨着,要是赶上主席心情特别好时拍一张,没准儿主席也不会介意。

她先找了毛主席的贴身警卫李银桥打听情况,李银桥告诉她:“主席昨晚休息得很好,今天应该心情挺好。他这会儿在书房呢,你可以过去看看。”

侯波一听完就兴高采烈地跑到主席办公室,门大开着。刚到门口,就听见主席在里面发火:“再有下次,就别来见我了!”侯波吓得扭头想溜,结果还是被毛主席发现了,他厉声喝道:“干嘛呢?没看见我这有客人吗?”

侯波差点儿就慌不择路地跑开了。主席时而温和可亲,时而严肃认真,正是这种性格,让身边的工作人员都觉得他特别讨人喜欢。

【告别毛主席,告别中南海】

快乐的时光总是过得飞快,侯波还没缓过神来,就接到了离开主席岗位的通知。其实她早就猜到会有这么一天,可当调令真的摆在面前时,心里还是翻江倒海,难以平静。

这12年来,她一直跟在主席身边,早已熟悉了随他四处奔波的日子。她习惯了听主席耐心地指点,习惯了每天都能看到他温暖的笑容和亲切的面庞。

侯波心里特别难过,可她明白军令如山,必须服从。马上要离开中南海了,以后还能不能见到主席,她心里没底,就想跟老人家道个别。

她走到丰泽园门口,让站岗的警卫帮忙向主席传达一下。警卫认得她,礼貌地请她在外面稍等片刻,自己马上去汇报。没过多久,警卫就出来请她进去见主席。

走进主席的办公室,侯波一眼就看见他还在桌前埋头工作。看着这一幕,她心里一阵发酸,眼眶一下子就湿润了。她强忍着不让眼泪流下来,使劲眨了眨眼,硬是把泪水憋了回去。

看到侯波走进来,主席停下手中的事,指了指旁边的座位让她坐下,关切地问道:"听说你要离开了?"侯波点了点头,声音有些哽咽:"是的,这几年工作没做到位,我心里特别难受,多亏了您的指导......"话还没说完,泪水就不受控制地涌了出来。

毛主席轻声安抚她道:“你在我这儿干了十多年,就算没啥大功劳,也吃了不少苦。再说了,你拍的那些照片有的都上报纸了,老百姓都爱看,怎么能说你没干好工作呢?”

主席的肯定让侯波心情好多了,她忍住眼泪,充满感激地望着主席。

主席接着说道:"这次调整,很多跟我多年的老部下都调走了。你们虽然跟我时间不短,工作上也配合得不错,但长期在我身边,眼界难免受限。你们对我很熟悉,却离群众越来越远。这次调动对你们来说是好事,能让你们有更大的发展空间。"

“谁还没点情绪呢,但别太往心里去啊!”

侯波忍不住再次落泪,主席的眼圈也泛红了,他嗓音有些嘶哑地说道:“你离开了,以后有空就回来看看我,或者抽空给我写封信也好,别太伤心了。”

看到侯波心情平静了些,毛主席马上转移话题,问起了她的家庭背景。他知道侯波老家在山西夏县,那是关羽的故乡,于是就跟她聊起了家乡的风土人情。

主席叮嘱道:“这次下基层,要放低姿态,别摆架子,要真正融入群众,感受他们的生活,这也是为人民服务的一部分。”侯波点头应下,怕自己情绪失控让主席操心,正要离开,却被毛主席叫住了。

主席挽留道:“别急着离开,你在我身边陪伴了这么久,你的感受我完全明白,我也很难过!你和徐肖冰同志都很优秀,对我一直很好,我会一直记在心里的。”

侯波心里一阵酸楚,看到主席眼里泛着泪光,她实在不忍心再让主席为她操心,赶紧说道:“主席,您还没用饭吧,我得先告辞了。”

毛泽东微微颔首,示意她可以离开了。

和毛主席一起工作这么多年,侯波还是头一回看到主席眼眶泛红。看来主席心里也很舍不得他们走,就像他常说的那句话:“人非草木,孰能无情!”

李银桥跟着村民的指路,找到了侯波家。侯波正病着,躺在床上显得比平时更瘦了。李银桥赶紧从兜里掏出主席托他带的东西,着急地说:“侯波同志,主席特意让我来探望你。他听说你病了,非常挂念。”

侯波得知是主席让李银桥来看望她,一下子来了精神,可转眼又觉得不好意思。她说:"我都离开主席身边了,他还惦记着我,这让我心里怎么过意得去。"

李银桥宽慰道:"别自责,这恰恰体现了主席的宽广胸怀。虽然我们天各一方,可他老人家一直牵挂着我们。"他边说边打开主席的诗稿:"你瞧,主席听说你病了,特意为你写下这首诗。你得好好休养,我也好向主席汇报你康复的好消息。"

侯波抹去眼泪,脸上总算绽开了笑容。

康复后的侯波重新回到乡亲们中间,她为人热心、做事细致,很快就和大家熟悉起来。每当她遇到麻烦,村里人都会主动帮她解决问题。

侯波的主要工作就是给房东家打水,把水缸装满。有时候房东起得早,自己就把水挑好了,侯波反倒没活儿干。当她给电焊工当助手时,强烈的电焊光把她的眼睛灼得通红肿胀,疼得睁不开眼。好心的房东见状,拿出家里的药膏给她涂上,帮她缓解疼痛。

在乡亲们的鼓励和扶持下,侯波迅速成长起来。她常提起自己的经历:“我从山西走出来,在中条山投身革命,后来又回到这片土地。说是巧合也好,说是命运安排也罢,我始终觉得是中条山给了我为革命奋斗的机会,是中条山塑造了我的革命信念,是这里的父老乡亲给了我生活的动力和勇气。”

2003年,法国阿尔勒国际摄影节请来了侯波和徐肖冰两位摄影大师。当时他们已经80多岁了,但他们的摄影作品依然深受人们喜爱。当侯波出现在会场上时,在场的1000多位摄影师都自发站起来,用热烈的掌声向他致敬。

走进侯波家,一眼就能发现,最引人注目的不是她和丈夫的结婚照,而是她与徐肖冰、毛主席合影的那张照片。自从离开中南海,侯波始终怀念着毛主席,可以说,她这一生都在主席的影响下不断进步。