1962年的一天,李敏拉着前来探望的父亲说:"爸,咱家小宝贝还没取名字呢,您给起个名吧。"

给娃取名这事儿是孔家的传统,我哪能随便插手呢?

“你得去当爸爸,这是公公的意思。”

接下来李敏说了什么?竟然让毛主席感叹道:"你老丈人提的条件可真是够高的啊。"

李敏是啥时候结的婚?她老公叫啥名字?

【毛家的小娇娃】

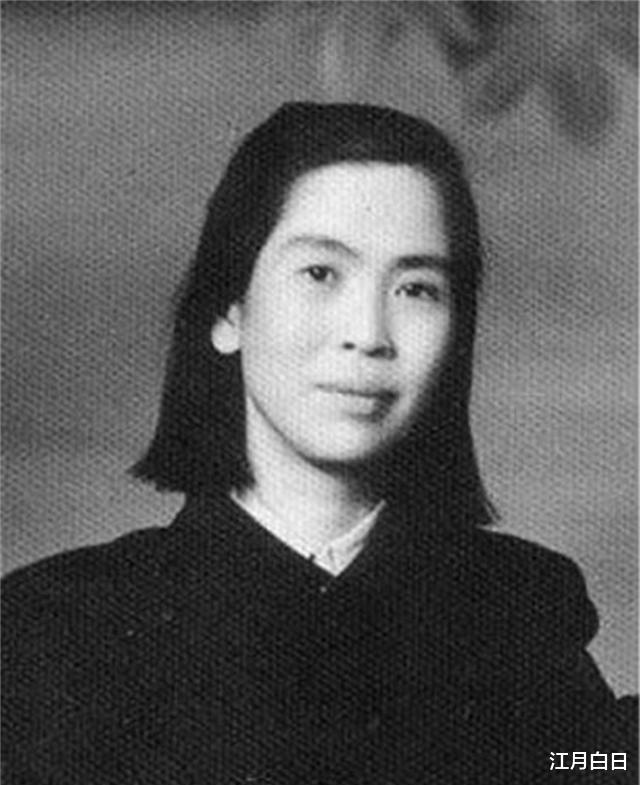

李敏的命运颇为曲折,她于1938年出生,是在长征途中艰难存活下来的孩子。

在保安县的一个石窟洞里,贺子珍生下了李敏。由于贺子珍身体虚弱,再加上战乱频繁,她生下的孩子看起来特别瘦小。

毛主席一见到这孩子,忍不住赞叹道:“这娃娃真可爱,小小的,玲珑得很,干脆就叫她娇娇吧。”

于是,李敏得到了她人生中的第一个名字。

有人叫她毛娇娇,也有人叫她贺娇娇。

在战火纷飞的岁月里,贺子珍生下李敏后不久,就启程前往了苏联。

为了确保李敏的安全,组织把她送到陕北一户普通农家寄养,让她和当地孩子一起生活成长。

李敏年纪轻轻,又没什么社会经验,就这样在平凡的家庭里成长了起来。

之后,李敏被送到延安的保育院,开始了集体生活,日常所需都由组织统一安排。在那些日子里,她独自一人,默默地在保育院度过了很长一段时间。

每到周六,其他孩子的爸妈都会来保育院看望,关心孩子的近况,唯独李敏总是独自一人。

李敏对父亲的印象几乎是一片空白。

贺子珍在苏联见到了毛岸英和毛岸青两兄弟,她对这两个孩子特别上心,处处关心他们的生活起居。在遥远的异国,贺子珍和毛岸英他们之间的感情渐渐变得亲近起来。

贺子珍去苏联时已经怀孕了。到了那里,正赶上战争,物资匮乏,药品和食物都严重不足。她刚出生的孩子在那种艰难环境下没能活下来。

贺子珍得知毛主席再婚后,情绪几乎失控,差点支撑不住。

毛主席担心贺子珍情绪不稳,便请朱德帮忙,安排把李敏送到了苏联。

毛主席只在孩子出生时匆匆看了一眼,之后孩子就被送往了苏联。

李敏始终对父亲的长相充满好奇。

1940年,李敏启程前往苏联。

“你是哪位?来这儿有啥事吗?”

"我是娇娇,我来这儿找妈妈。"

李敏的话音刚落,贺子珍的眼眶就湿润了,站在她面前的,分明就是她日思夜想的女儿。

贺子珍接着问李敏:“你给妈带了啥好东西?”

我把娇娇带回家给妈妈见了。

李敏一番话逗得贺子珍开怀大笑,嘴角都合不拢了。

毛主席安排李敏去苏联是明智的决定,同时贺子珍的身体状况也在逐渐恢复。

可是李敏刚体会到母亲的温暖,苏德战争就打响了,苏联顿时陷入一片混乱。起初李敏还和贺子珍住在一块儿,到了冬天,屋子里冷得像冰窖,没有暖气,零下三十度的严寒让房间结满了冰。

而且,大家每天能分到的黑面包也就那么一小块。

无奈之下,他们最终选择把孩子送进了“国际儿童院”。

苏联为了履行其国际责任,在战争爆发前设立了一所“国际儿童院”,专门接纳各国共产党人和革命者的孩子。

在这所国际儿童院里,生活着七十多个来自中国的孩子,包括李敏、毛岸英和毛岸青在内。

在苏联打仗那会儿,李敏他们几个人过得挺简单的。平时就吃点黑面包,等到周末攒点土豆,煮上一大锅菜,这就是他们最丰盛的一餐了。这样的日子,对贺子珍、毛岸英、毛岸青和李敏来说,反而是最开心的时候。

可惜好景不长,没过多久,日子又有了新的转折。

贺子珍被派往苏联的东方大学深造,她在学校既要应对繁重的学业,又无法照顾自己的孩子。

李敏又一次回到国际儿童院,本想着和哥哥毛岸英、毛岸青他们在一起,能让自己不那么孤单。可没过多久,毛岸英就去参军了,毛岸青虽然还在儿童院,但他们不在一个班,平时也难得见上一面。

他们相依为命,在缺少家人陪伴的情况下,日复一日地过着艰难的生活。

在儿童院期间,老师每天都向孩子们介绍各国共产党的领导人,其中就包括毛主席。

小时候的李敏见到毛主席的画像时,并没有太多印象,只是听说他是国家领导人。

有一天,李敏从二哥毛岸青那里听到了一些话,心里不由得产生了疑虑。

“娇娇,你瞧瞧这是哪位?”

“毛主席,我当然听说过。”

“他是我父亲。”

李敏对毛岸青的认真态度感到十分惊讶,她无法相信国家领袖会是自己的父亲,认为二哥只是在逗她玩,心里并不当真。

他确实是我们的父亲,当初就是父亲把我们送到苏联去的。

我从小跟着妈妈长大,家里就我们母女俩相依为命。

对于父亲,李敏脑海中一片空白,只有母亲贺子珍的形象清晰可见。

李敏心里打起了鼓,二哥一向对自己坦诚,这次却让她起了疑心。

李敏没有采取其他行动。由于从小缺乏对父亲的印象,她只是在和二哥聊过之后,每次看到毛主席的画像时,心里会多了一些想法。

李敏在儿童院的日子让她的身体越来越差。战争期间,她不幸得了肺炎,病情越来越严重,最后连医院都认为没法治了,准备把她送到太平间。

贺子珍为了救李敏,变卖了自己的衣服换来牛奶和冰糖,才让李敏慢慢恢复。可她想让孩子在医院多住几天观察,医院不同意,还把她当成精神病人关进了精神病院。

李敏又一次变成了无依无靠的人。

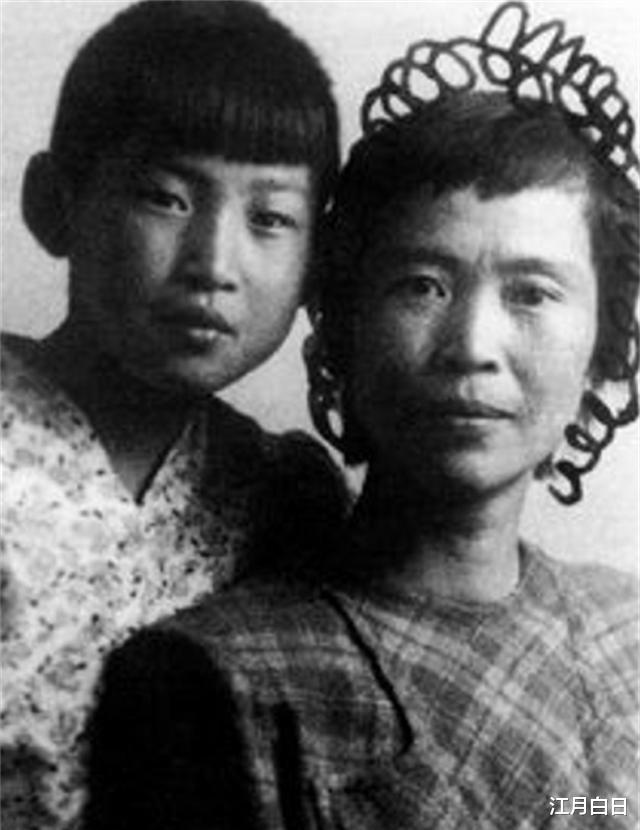

李敏重新住进了儿童院,在那里待了好几年。直到1948年,王稼祥夫妇来到后,母子俩才得以重逢。那时,李敏已经是个十岁的小姑娘了。

没过多久,在王稼祥的安排下,李敏和贺子珍一起返回了祖国,随行的还有毛岸青。

李敏对国内的一切都显得生疏,习惯了在国外的艰辛生活后,她越发想念起“爸爸”这个角色。

李敏脑海中不断浮现二哥提到的毛主席,经过一番思考,她终于下定决心要给毛主席写一封信。

毛泽东主席曾经说过:

人人都说我是你闺女,可我压根没见过你。你到底是不是我亲爹,我是不是你亲生的,赶紧给我回个信说清楚。

娇娇这个角色在故事中显得格外引人注目。她不仅外表美丽动人,性格也十分活泼开朗,总是能给周围的人带来欢乐。她的聪明才智和善良心地让她在朋友中备受喜爱。无论是面对困难还是挑战,娇娇总能以积极的态度去应对,展现出坚韧不拔的精神。她的存在就像是一缕阳光,温暖着每一个与她接触的人。

李敏从小在苏联长大,四岁就去了那边,所以只会说俄语,不会讲中文。

毛主席读到来信,看到落款写着"娇娇"二字,眼泪不自觉地流了下来。

这不正是我十年未见的女儿吗?虽然我一直听说她在苏联的情况,毛主席虽然心里难过,但也不能放下人民去照顾她。然而,读到这封信,毛主席再也压抑不住对女儿的思念之情。

娇娇,一个温柔又俏皮的名字,像春天的微风,轻轻拂过心田。她总是带着甜美的笑容,仿佛阳光洒在花瓣上,温暖而明亮。她的眼睛像是会说话,闪烁着聪慧和灵动的光芒。娇娇的声音柔和悦耳,像是山涧的溪流,清澈又动听。她的一举一动都充满了优雅和自信,仿佛一朵在风中摇曳的花,美丽而不张扬。无论是开心还是难过,娇娇总能让人感受到她的真诚和善良,像是一缕温暖的阳光,照亮了身边的每一个人。

收到你的信,我心里特别高兴,因为你是我亲生的孩子......

听完这句话,李敏的眼泪一下子就涌了出来。她原本总觉得自己从小缺少父爱,现在才知道,其实她一直都有个深爱着她的父亲。

1949年夏季,贺怡前往东北,把娇娇接来,送到了毛主席身边。

毛主席望着眼前个子快赶上自己肩膀的小姑娘,目光里充满了温和与慈爱。

“娇娇,这位就是你父亲,也是给你发来电报的那个人。”

“爸。”

听到李敏说出这些生疏的词语,毛泽东的眼中泛起了泪光,轻声唤道:“娇娇啊,我的宝贝娇娇。”

就这样,李敏开始陪伴在毛主席身边生活。

【你就叫李敏】

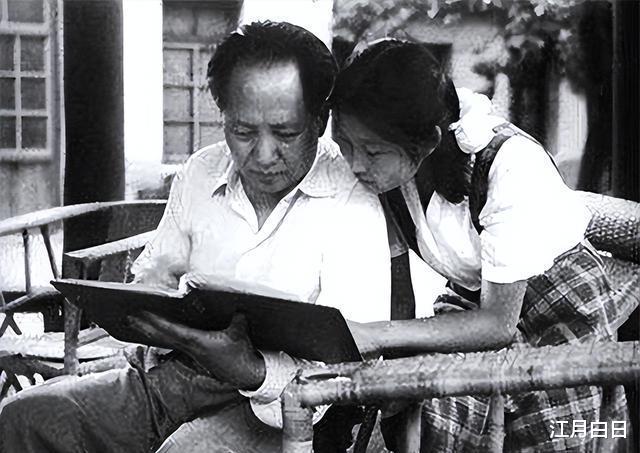

每当毛主席结束工作,总会听见一串急促的脚步声,接着就有人从后面一把抱住他的脖子。主席连头都不用回,就会笑着说:“娇娇,女孩子家要稳重些。”

话虽如此,但毛主席对李敏的陪伴非常依赖。

李敏和毛主席之间变得更加亲密了。

无论来访的是谁,李敏总是习惯依偎在毛主席身边。

多年后,李敏提起那段时光时依然感慨,那几乎是她苦涩童年中难得的温暖记忆。

李敏年纪比李讷大,所以很快就上了初中。由于不能再像以前那样娇滴滴地喊她,毛主席就给她换了个新名字。

“以后就叫你李敏好了。”

刚开始李敏对这个名字挺反感的,但日子一久,同学们天天这么叫她,她也慢慢接受了。

毛主席用文学作品中的“敏”字例子来解释,李敏听完后也就不再坚持了。

日子一天天过去,李敏终于踏进了大学校园。

李敏在学校里特别接地气,从来不爱打扮得花枝招展,总是穿着朴素大方的衣服。她和同学们一样,住着六人间的集体宿舍,每天和大家一起去食堂吃饭,骑着自行车上下课,完全看不出有什么特别之处。

尽管李银桥提议安排人接送,但毛泽东得知后严厉责备道:“这么大人了还用接?骑个自行车回来不就行了,何必开车?别人家的孩子不都是自己回家的吗?”

李敏是北京师范大学的学生,在同学们看来,她为人诚恳、做事靠谱,跟大家相处得很自然,没什么距离感。

每次学校有活动,李敏都会积极报名,她在同学们心中就是那种学习好、品德优、体育强、艺术棒的全能型学生。

时间流逝,李敏也迎来了属于自己的爱情。

这位名叫孔令华的人。

孔从洲有个儿子,名字叫孔令华。

李敏和他在读书时相识并坠入爱河,后来她还带他去见了毛主席。

毛主席一眼就认出了眼前的孔令华,他跟孔从洲是老朋友了。看到这两个年轻人在一起,毛主席虽然有点意外,但也没多说什么。

孩子的情绪属于他们自己。

孔令华和李敏的故事成了大家津津乐道的话题,他们一起用功读书。有次孔令华考试成绩下滑了,李敏告诉他,只有把成绩提上去,他们才能继续在一起学习。

经过不懈努力,孔令华的学习成绩有了明显提升,最终凭借出色的表现成功考入北京航空航天大学。

李敏再次领着他前往中南海,拜会了毛主席。

1954年夏天,毛主席安排在中南海为两位新人举行订婚典礼。

1954年8月29日那天,孔从洲前往中南海,走进了毛主席的住所。

这次他不是作为解放军中将,而是以未来亲家的身份来提亲。刚一见面,毛主席和他就忍不住同时笑了起来。

李敏和孔令华在一起后,彼此都觉得非常合适,生活过得挺幸福。

毛主席和孔从洲聊得特别开心,除了谈论两家孩子的婚事,他们还闲话家常,整个氛围轻松愉快。

1959年,李敏和孔令华结为夫妻。

婚后的小日子过得甜甜蜜蜜,可一提到为党做事,两人立马认真起来,绝不含糊。

1961年,李敏生下了一个小男孩。

得知女儿顺利生产后,毛主席立刻赶往中南海探望。看到襁褓中的小外孙,老人家满心欢喜,对这个新生命格外疼爱。

李敏马上转头对毛主席说:“爸,咱们娃还没名字呢,您给取一个吧。”

毛主席一听这话,觉得这事还是让李敏的岳父来办比较合适,自己出面不太妥当。

李敏听了毛主席的话,笑着回应道:"我公公也是这个意思,他想请您帮忙取个名字。"

听完这番话,毛主席陷入了沉思。

毛主席一生特别钟爱梅兰竹菊,可这次生的是个男孩。正当毛主席琢磨这事的时候,李敏一句话把他逗乐了:“你公公要求可真够高的啊。”

公公提议,可以从像马克思、列宁这样的伟大人物名字中挑选一个。

听完李敏的建议,尽管毛主席认为这有些“标准太高”,但他依然认真地开始思考起来。

“宁宁。”

“用‘宁’字挺好,它代表安静、平安。这孩子以后要接革命的班,叫‘继宁’挺合适。”

渐渐地,孔继宁这个名字在孔家上下都传开了。

孔继宁从小就在毛主席思想的熏陶下成长,学习成绩一直很出色,成年后他按照自己的步调积极传播毛家思想。

问到孔继宁时,他也会说:"这是我们毛家后代应尽的责任。"

2001年,孔继宁和李敏联手创办了民族精神与中国发展研究中心,着手系统传播毛主席的理论。他们一直坚持这项工作,至今仍在努力推进。